Onde Intelligenti Sott’acqua: Metasuperfici Acustiche e Modulazione Spaziale Rivoluzionano la Comunicazione

Ciao a tutti! Avete mai pensato a quanto sia complicato comunicare sott’acqua su lunghe distanze, magari inviando dati da sensori sperduti negli abissi o coordinando veicoli sottomarini? Beh, lasciate che vi dica, è una bella sfida! L’acqua non è proprio l’ambiente ideale per le onde radio che usiamo tutti i giorni, e anche le onde acustiche, che funzionano meglio, hanno i loro bei problemi. Ma la scienza non si ferma mai, e oggi voglio parlarvi di una frontiera davvero affascinante: l’uso delle metasuperfici acustiche (AMS) e di una tecnica chiamata modulazione spaziale generalizzata (GSM) per rivoluzionare la comunicazione subacquea. Sembra complicato? Tranquilli, cercherò di spiegarvelo in modo semplice e, spero, appassionante!

Il Problema: Comunicare Sott’acqua è Difficile!

Immaginate l’oceano: un ambiente immenso, dinamico, a volte turbolento, con variazioni di pressione, temperatura, salinità. Tutto questo rende la propagazione delle onde acustiche (il nostro miglior mezzo per comunicare laggiù) piuttosto imprevedibile. I segnali si attenuano rapidamente, vengono riflessi e distorti in modi complessi. Questo limita drasticamente sia la portata che la velocità di trasmissione dei dati (il famoso data rate) dei sistemi di comunicazione subacquea (UWC – Underwater Communication).

Eppure, abbiamo un bisogno enorme di comunicare sott’acqua! Pensate a:

- Monitoraggio della vita marina e degli ecosistemi

- Controllo delle coste e prevenzione dei disastri (come uragani)

- Modellazione del cambiamento climatico (raccogliendo dati su CO2, temperatura, pressione)

- Esplorazione di nuovi mondi (anche extraterrestri, perché no!)

- Supporto all’acquacoltura e alla produzione alimentare

- Reti di veicoli sottomarini autonomi

Per fare tutto questo, servono sistemi di comunicazione affidabili, a lungo raggio, veloci e, soprattutto, che consumino pochissima energia. I sensori e i dispositivi devono poter funzionare per anni senza manutenzione, spesso in condizioni estreme. Una vera quadratura del cerchio!

Entrano in Scena le Metasuperfici Acustiche (AMS): Cosa Sono?

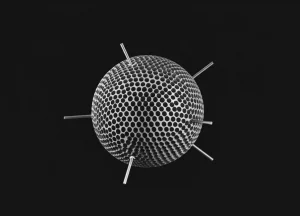

Qui entra in gioco una tecnologia super interessante: le metasuperfici acustiche (AMS). Immaginatele come dei “fogli” intelligenti, compatti, composti da tantissimi piccoli elementi chiamati “meta-atomi”. Questi meta-atomi sono progettati con precisione millimetrica (o sub-millimetrica!) per interagire con le onde acustiche in modo controllato.

Come funzionano? In pratica, ogni meta-atomo può “dire” all’onda acustica che lo colpisce come e dove andare, modificandone la fase (una proprietà dell’onda legata al suo “timing”). Lavorando insieme, tutti i meta-atomi di una superficie possono focalizzare l’energia acustica in una direzione specifica, un po’ come una lente d’ingrandimento concentra la luce solare. Questo processo si chiama beamforming passivo: passivo perché la metasuperficie non genera attivamente un segnale, ma manipola quello che riceve.

Se avete sentito parlare delle RIS (Reconfigurable Intelligent Surfaces) per le comunicazioni wireless in aria (tipo 5G e 6G), le AMS sono il loro equivalente acustico per l’ambiente sottomarino. Il bello è che l’acqua, con le sue proprietà, si presta particolarmente bene alla progettazione di queste strutture per controllare le onde acustiche. Grazie alla loro capacità di focalizzare il suono, le AMS possono aumentare significativamente l’energia del segnale che arriva a un ricevitore, estendendo così la portata della comunicazione.

Backscattering: Comunicare Riflettendo le Onde

Un approccio molto promettente per la comunicazione subacquea a bassissimo consumo è il backscattering (o retrodiffusione). L’idea è semplice: invece di generare un proprio segnale (che richiede energia), un piccolo dispositivo (il “tag”) riflette un segnale proveniente da una sorgente esterna, modulandolo per trasmettere le proprie informazioni.

Pensate a un tag come a uno specchio che può cambiare rapidamente tra riflettente e assorbente (o modificare altre proprietà della riflessione). Un lettore (“reader”) riceve sia il segnale diretto dalla sorgente sia quello riflesso e modificato dal tag, e da quest’ultimo estrae l’informazione. Il vantaggio enorme è che il tag può funzionare quasi senza energia, magari raccogliendo quella che gli serve direttamente dall’onda della sorgente (energy harvesting).

Esistono vari tipi di tag backscatter:

- Nodi piezo-acustici: Usano materiali piezoelettrici che vibrano con le onde sonore e possono cambiare le loro proprietà di riflessione. Sono a bassissimo consumo ma possono soffrire di effetti di “cascading” del canale.

- Nodi retrodirettivi: Riflettono il segnale esattamente nella direzione da cui proviene. Ottimi per il risparmio energetico, ma richiedono che sorgente e ricevitore siano allineati e soffrono se qualcosa si mette in mezzo.

- Metasuperfici Acustiche (AMS): Ed eccoci al punto! Usare un’AMS come tag backscatter offre vantaggi unici. Grazie alla sua struttura multi-elemento e alla capacità di beamforming passivo, può focalizzare il segnale riflesso verso il ricevitore, anche se non è allineato con la sorgente. Questo aumenta la potenza ricevuta, combatte l’attenuazione e permette potenzialmente comunicazioni su distanze maggiori rispetto agli altri metodi.

Le AMS sembrano quindi candidate ideali per superare alcuni limiti del backscattering tradizionale sott’acqua. Ma c’è un “ma”: anche con le AMS, la velocità di trasmissione dati potrebbe rimanere bassa. Come possiamo aumentarla senza sacrificare i vantaggi del basso consumo?

La Modulazione Spaziale Generalizzata (GSM): Più Dati con Meno Sforzo

Ed ecco che entra in gioco la seconda protagonista della nostra storia: la Modulazione Spaziale Generalizzata (GSM). Questa è una tecnica intelligente usata nei sistemi di comunicazione con antenne multiple (MIMO – Multiple-Input Multiple-Output). L’idea geniale della GSM è di trasmettere informazioni non solo attraverso il segnale stesso (come fanno le modulazioni classiche tipo QPSK o BPSK, che cambiano fase o ampiezza), ma anche sfruttando quali antenne vengono usate per trasmettere.

In parole povere, con la GSM, l’informazione è divisa in due parti:

- Una parte dei bit decide quale specifico gruppo di antenne (tra tutte quelle disponibili) deve essere attivato per la trasmissione. La scelta di un gruppo piuttosto che un altro rappresenta già un’informazione!

- L’altra parte dei bit determina il simbolo (ad esempio, un certo valore di fase o ampiezza) che verrà trasmesso da tutte le antenne attive in quel momento.

Il risultato? Si riescono a “impacchettare” più bit in ogni singola trasmissione, aumentando l’efficienza spettrale (cioè quanti dati passano in un certo intervallo di frequenza) senza complicare troppo l’elettronica o aumentare drasticamente il consumo energetico. Anzi, spesso la GSM permette di semplificare il ricevitore e ridurre le interferenze tra canali.

La Nostra Idea: AMS + GSM = Comunicazione Subacquea Potenziata!

E se unissimo queste due tecnologie? Questa è l’idea che abbiamo esplorato in questo lavoro: usare una Metasuperficie Acustica (AMS) come tag backscatter e applicare la Modulazione Spaziale Generalizzata (GSM) sfruttando i suoi numerosi meta-atomi come se fossero piccole antenne.

Immaginate l’AMS con i suoi N meta-atomi. Quando arriva l’onda dalla sorgente, invece di attivarli tutti per riflettere passivamente, il processore collegato al tag decide, in base ai dati da trasmettere:

- Quale sottoinsieme di n meta-atomi attivare (questa scelta codifica i primi bit, secondo lo schema GSM).

- Quale coefficiente di riflessione (ad esempio, una certa fase) applicare a questi n meta-atomi attivi (questa scelta codifica gli altri bit).

Gli n meta-atomi scelti riflettono quindi l’onda sorgente verso il ricevitore, portando con sé l’informazione codificata sia spazialmente (la scelta degli n elementi) sia nel segnale riflesso (il coefficiente di riflessione).

Il bello è che questa combinazione promette di ottenere il meglio dei due mondi:

- Lungo raggio: Grazie alla capacità di focalizzazione dell’AMS.

- Alto data rate: Grazie all’efficienza spettrale della GSM.

- Bassissimo consumo energetico: Grazie alla natura passiva/semi-passiva del backscattering e alla semplicità relativa della GSM.

- Bassa complessità computazionale: La GSM richiede meno risorse rispetto ad altre tecniche MIMO avanzate.

È una combinazione che, a nostra conoscenza, non era stata ancora studiata specificamente per il backscattering subacqueo assistito da AMS.

Come Funziona in Pratica?

Per capire se questa idea funzionasse davvero, abbiamo dovuto simulare il tutto. E qui le cose si fanno un po’ tecniche, perché modellare un canale di comunicazione subacqueo è tutt’altro che banale! Abbiamo usato modelli statistici avanzati (come SCCS e HNBC) che tengono conto di tantissimi fattori: la propagazione multi-percorso del suono (echi), le variazioni casuali del canale, l’effetto delle bolle d’aria vicino alla superficie (causate dal vento!), le velocità di movimento della sorgente, del tag e del ricevitore. Abbiamo persino usato un software specializzato (BELLHOP) per tracciare i “raggi” sonori nell’ambiente oceanico simulato.

Nella nostra simulazione, abbiamo posizionato una sorgente, un tag AMS (con un certo numero N di meta-atomi) e un ricevitore a diverse profondità e distanze. La sorgente emette un segnale acustico (ad esempio, a 1 kHz). Il tag AMS implementa la GSM, scegliendo n meta-atomi su N e applicando un coefficiente di riflessione (ad esempio, scegliendo tra due fasi diverse, come in BPSK). Il ricevitore deve poi decodificare quali elementi erano attivi e quale coefficiente di riflessione è stato usato, combattendo contro il rumore e, soprattutto, contro l’interferenza del segnale diretto sorgente-ricevitore (DLI – Direct Link Interference), che spesso è molto più forte del segnale backscatterato.

I Risultati: Funziona Davvero?

Le simulazioni ci hanno dato risultati molto incoraggianti! Abbiamo visto che:

1. Il data rate aumenta significativamente con la combinazione AMS+GSM rispetto a un semplice riflettore passivo o a tecniche più semplici. Come previsto dalla teoria GSM, il data rate ottimale si ottiene scegliendo un numero di elementi attivi n che sia circa la metà del totale N. Ovviamente, più meta-atomi N ha l’AMS, più alto può essere il data rate.

2. Le prestazioni in termini di errore (BER – Bit Error Rate) sono buone e migliorano all’aumentare della potenza della sorgente o della dimensione dell’AMS (N). Abbiamo testato due tipi di detector al ricevitore: uno “ottimale” (ML – Maximum Likelihood) che assume di conoscere e poter cancellare l’interferenza DLI, e uno più realistico (EML – Energy-based ML) che non ha questa informazione. Anche il detector EML mostra prestazioni promettenti, sebbene leggermente inferiori.

Questi risultati suggeriscono che l’approccio AMS+GSM è teoricamente valido e potrebbe davvero portare a sistemi UWBC con prestazioni superiori in termini di velocità e portata, mantenendo bassi i consumi.

Sfide e Ostacoli da Superare

Ovviamente, passare dalla teoria e dalle simulazioni alla pratica presenta delle sfide notevoli. Eccone alcune:

* Modellazione accurata del canale: I canali subacquei reali sono ancora più complessi dei nostri modelli. Servono modelli ancora più precisi e validati sperimentalmente.

* Stima del canale: Per decodificare bene il segnale GSM, il ricevitore ha bisogno di conoscere lo stato del canale tra il tag e sé stesso, il che richiede tecniche di stima efficienti.

* Cancellazione dell’interferenza (DLI): Il segnale diretto dalla sorgente è spesso il nemico numero uno. Trovare modi efficaci per eliminarlo o mitigarlo senza conoscere perfettamente il segnale sorgente è cruciale.

* Efficienza energetica reale: Anche se il concetto è a basso consumo, l’implementazione pratica (controllo dei meta-atomi, processore del tag) richiede comunque energia. Bisogna ottimizzare ogni aspetto e magari integrare sistemi di energy harvesting efficienti.

* Progettazione e fabbricazione dell’AMS: Costruire meta-atomi su scala millimetrica o sub-millimetrica che funzionino bene sott’acqua, resistano alla pressione e alla corrosione, e possano cambiare rapidamente le loro proprietà di riflessione è una sfida ingegneristica notevole. Le tecnologie di stampa 3D stanno aiutando, ma c’è ancora strada da fare.

* Larghezza di banda e frequenza: Le AMS attuali funzionano meglio a frequenze relativamente basse e con larghezze di banda limitate. Estendere queste capacità sarebbe molto utile.

* Validazione sperimentale: Finora, molte delle potenzialità delle AMS in ambito comunicativo sono state dimostrate principalmente tramite simulazioni. Servono più esperimenti reali in ambienti sottomarini controllati e poi in mare aperto.

Uno Sguardo al Futuro: Cosa Ci Aspetta?

Nonostante le sfide, le prospettive aperte da questa tecnologia sono entusiasmanti. Vediamo alcune direzioni future:

* Integrated Sensing and Communications (ISAC): Le stesse onde usate per comunicare potrebbero servire anche per “sentire” l’ambiente circostante (localizzare oggetti, misurare parametri ambientali).

* Internet of Underwater Things (IoUT): Reti immense di sensori e dispositivi interconnessi sott’acqua. L’approccio AMS+GSM a basso consumo è perfetto per questo scenario.

* Comunicazioni Near-Field/Far-Field: Studiare come queste tecniche si comportano a diverse distanze operative.

* Quantum Computing: Potrebbe aiutare a gestire l’enorme quantità di dati generati dalle reti IoUT e a garantire comunicazioni sicure.

* Onde Elettromagnetiche (EM): Anche se meno adatte all’acqua, le onde EM potrebbero usare il backscattering assistito da AMS per comunicazioni a corto raggio in scenari specifici.

* Multiple Access (MA): Sviluppare tecniche efficienti per far comunicare molti tag contemporaneamente senza interferire tra loro (ad esempio, varianti subacquee di NOMA).

* Comunicazioni Veicolari Subacquee: Fornire connettività ad alta velocità e bassa latenza per droni e veicoli sottomarini.

* AMS Attive/Semi-attive: Esplorare metasuperfici che non siano puramente passive, ma possano magari amplificare leggermente il segnale o aiutare nella stima del canale.

* Machine Learning (ML) / Deep Learning (DL): Usare l’intelligenza artificiale per ottimizzare la progettazione delle reti, la stima del canale, la decodifica dei segnali in ambienti complessi e dinamici.

* Energy Harvesting Avanzato: Sviluppare sistemi che raccolgano energia non solo dalla sorgente principale ma da multiple fonti ambientali per garantire operazioni continue.

* Tecnologia Ultra-Wideband (UWB): Combinare le AMS con segnali a banda larghissima per aumentare ulteriormente il data rate.

Insomma, il campo è in pieno fermento! La combinazione di metasuperfici acustiche e modulazione spaziale generalizzata rappresenta, a mio avviso, un passo avanti significativo verso la realizzazione di comunicazioni subacquee finalmente efficienti, veloci e sostenibili. C’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto sul fronte sperimentale e ingegneristico, ma le potenzialità per esplorare, monitorare e comprendere meglio i nostri oceani (e non solo!) sono immense. Continueremo a studiare e a sperimentare, sperando di trasformare presto queste idee promettenti in realtà operative.

Fonte: Springer