Batteri Azotofissatori: Vi Svelo Come una Semplice Membrana Sta Rivoluzionando la Loro Caccia al DNA!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del mondo invisibile che ci circonda! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore del suolo, alla scoperta di microrganismi tanto piccoli quanto potenti: i batteri azotofissatori. Questi campioni della natura sono fondamentali per la vita delle piante, perché riescono a “catturare” l’azoto atmosferico (che le piante da sole non sanno usare) e a trasformarlo in una forma che possono assorbire. Immaginateli come dei piccoli chef che preparano il nutrimento essenziale per la crescita verde del nostro pianeta!

Da tempo, noi scienziati cerchiamo di capire sempre meglio questi batteri, la loro diversità e come interagiscono con le piante, specialmente in ambienti difficili. E qui entra in gioco la vera protagonista della nostra storia di oggi: una speciale membrana chiamata polivinilidenfluoruro, o più semplicemente PVDF.

Il Problema: Stanare i Batteri Nascosti e il Loro DNA

Studiate i batteri nel suolo? Sembra facile, ma vi assicuro che estrarre il loro DNA in modo efficiente e completo è una vera sfida. Il suolo è un ambiente incredibilmente complesso, pieno di sostanze come gli acidi umici che possono “sporcare” i nostri campioni e rendere difficile l’analisi del DNA. È un po’ come cercare un ago in un pagliaio, e a volte gli aghi più piccoli e rari (i batteri meno abbondanti) ci sfuggono del tutto.

Questo è un bel problema, perché se non riusciamo a vedere l’intera comunità batterica, la nostra comprensione di come funziona l’ecosistema suolo-pianta rimane incompleta. E se vogliamo sfruttare al meglio le capacità di questi microrganismi, magari per un’agricoltura più sostenibile e meno dipendente da fertilizzanti chimici, dobbiamo conoscerli a fondo!

La Soluzione Geniale: Entra in Scena la Membrana PVDF

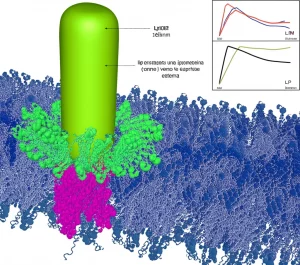

Ed ecco che arriva l’idea brillante! Cosa succederebbe se potessimo “concentrare” i batteri prima di estrarre il loro DNA? È qui che la membrana PVDF si è rivelata una vera e propria alleata. Questa membrana non è una novità assoluta: è un materiale idrofobico (cioè “non ama” l’acqua), termicamente stabile, resistente e pure economico. Viene già usata per desalinizzare l’acqua o filtrare le acque reflue.

La cosa interessante è che la PVDF ha una forte affinità per i batteri. Grazie alla sua idrofobicità e rugosità, i batteri tendono ad “attaccarsi” volentieri alla sua superficie. Pensate a una sorta di “carta moschicida” per batteri, ma molto più sofisticata! L’idea, quindi, è stata: perché non usare questa sua caratteristica per “catturare” e arricchire i batteri presenti nel suolo prima di procedere con la classica estrazione del DNA?

Nel nostro studio, abbiamo voluto testare proprio questo. Abbiamo preso campioni di suolo dalla rizosfera (la zona di suolo immediatamente circostante le radici) di due piante: il grano (Triticum aestivum L.) e un tipo di astro selvatico, l’astro pannnonico (Tripolium pannonicum Jacq.). Quest’ultimo è particolarmente interessante perché è un alofita, cioè una pianta che cresce bene in suoli salini, come quelli che si trovano vicino agli stagni di decantazione di un’industria di soda nel nord della Polonia, dove abbiamo raccolto i nostri campioni. Un ambiente decisamente “estremo” per molti organismi!

Abbiamo quindi preparato due set di campioni: uno in cui il suolo è stato trattato con il metodo standard di estrazione del DNA, e un altro in cui, prima dell’estrazione, abbiamo inserito dei pezzetti di membrana PVDF in un terreno di coltura liquido (il JMV medium, privo di azoto per favorire proprio i nostri azotofissatori) insieme al suolo, lasciando che i batteri si “attaccassero” e proliferassero sulla membrana per 24 ore. In pratica, abbiamo dato ai batteri una “casa” accogliente dove concentrarsi.

Risultati Sorprendenti: Più DNA, Più Diversità Svelata!

E i risultati? Beh, preparatevi, perché sono stati davvero illuminanti! Analizzando il gene nifH, che è un marcatore specifico per i batteri azotofissatori, abbiamo scoperto cose molto interessanti.

Innanzitutto, la specie della pianta ha avuto un impatto significativo sulla composizione della comunità batterica. Questo ce lo aspettavamo: piante diverse creano “nicchie” diverse per i microbi attraverso le sostanze che rilasciano con le radici (i cosiddetti essudati radicali).

Ma la vera sorpresa è arrivata confrontando i due metodi di estrazione del DNA. Sebbene le metriche generali di diversità (come gli indici di Shannon e Simpson, che ci dicono “quanti tipi” e “quanto equamente distribuiti” sono i batteri) non mostrassero differenze enormi tra i campioni con e senza membrana, i diagrammi di Venn (che mostrano gli elementi unici e in comune tra i set di dati) hanno raccontato un’altra storia.

Nei campioni di astro trattati con la membrana PVDF, l’8.5% delle varianti di sequenza genica (ASVs, che possiamo immaginare come “specie” batteriche distinte) erano uniche, cioè non rilevate con il metodo standard. E nel grano, questa percentuale saliva addirittura al 23%! Questo significa che la membrana PVDF ci ha permesso di “vedere” una fetta significativa di batteri che altrimenti sarebbero rimasti invisibili. Molti di questi erano taxa rari, presenti in piccolissime quantità, che i metodi tradizionali faticano a catturare.

Chi Vive Dove? Un’Occhiata ai Generi Batterici

Andando più nel dettaglio, abbiamo visto che nella rizosfera del grano il genere batterico azotofissatore dominante era Insolitispirillum (circa il 38.80%), seguito da altri gruppi appartenenti ai Gammaproteobacteria e alle Rhodospirillaceae. L’Insolitispirillum è un genere relativamente poco studiato, quindi trovarlo così abbondante è uno stimolo per future ricerche!

Nella rizosfera dell’astro, invece, la situazione era quasi un monocolore: il genere Azotobacter la faceva da padrone, costituendo ben il 95.69% della comunità! Gli Azotobacter sono noti per la loro capacità di tollerare condizioni di stress, come l’elevata salinità presente nei suoli dove cresceva l’astro. Questo ci suggerisce una forte specializzazione della comunità batterica in risposta all’ambiente e alla pianta ospite.

Tra i batteri rari, rilevati esclusivamente grazie alla membrana, abbiamo trovato nomi interessanti come Parazoarcus, Geobacter e Halorhodospira nell’astro, tutti noti per il loro ruolo nella fissazione dell’azoto e l’adattamento ad ambienti salini. Nel grano, invece, sono spuntati generi come Anabaena e Leptolyngbya (cianobatteri azotofissatori) e persino batteri metanotrofi capaci di fissare l’azoto come Methyloferula e Methylocystis. Una vera miniera di informazioni!

Perché la Membrana PVDF Funziona Così Bene?

Ma qual è il “segreto” di questa membrana? Come accennato, la sua superficie idrofobica e la sua struttura favoriscono l’adesione batterica. In pratica, i batteri “preferiscono” attaccarsi alla membrana piuttosto che rimanere dispersi nel mezzo liquido o nel suolo. Questo porta a una loro concentrazione.

Inoltre, permettendo ai batteri di proliferare leggermente durante la fase di arricchimento, anche quelli presenti in bassissime quantità hanno la possibilità di moltiplicarsi un po’, superando la soglia di rilevamento delle tecniche di sequenziamento di nuova generazione (NGS). È come dare un piccolo “vantaggio” ai concorrenti meno numerosi in una gara, permettendogli di farsi notare.

Questo è cruciale perché le analisi di comunità, come la CCA (Canonical Correspondence Analysis) o la PCoA (Principal Coordinate Analysis), sono spesso dominate dai taxa più abbondanti. I batteri rari, pur essendo potenzialmente importanti per l’ecosistema, rischiano di non influenzare significativamente questi analisi statistiche globali, ma la loro presenza o assenza può dirci molto sulla salute e la funzionalità del suolo.

Implicazioni e Prospettive Future: Un Mondo di Possibilità

Cosa ci portiamo a casa da questa ricerca? Innanzitutto, la conferma che la membrana PVDF è uno strumento davvero promettente per studiare la diversità microbica, specialmente per scovare quei taxa rari che spesso ci sfuggono. È come avere una lente d’ingrandimento più potente per osservare il microcosmo del suolo.

Comprendere a fondo le comunità di batteri azotofissatori, soprattutto in ambienti difficili o in piante di interesse agrario come il grano, è fondamentale. Potremmo, ad esempio, identificare ceppi batterici particolarmente efficienti nel fornire azoto alle piante, riducendo così la necessità di fertilizzanti chimici, con enormi benefici per l’ambiente e per un’agricoltura più sostenibile.

Inoltre, studiare come piante diverse, come l’astro alofita e il grano, “selezionino” le loro comunità batteriche ci aiuta a capire i meccanismi di adattamento e le interazioni pianta-microbo. Chissà, magari potremmo imparare dall’astro e dai suoi batteri “amici” come rendere il grano più tollerante alla salinità, un problema crescente in molte aree agricole del mondo.

Il viaggio nel mondo dei batteri azotofissatori è tutt’altro che concluso. Tecniche innovative come l’uso della membrana PVDF ci aprono nuove finestre su questo universo nascosto, promettendo scoperte che potrebbero davvero fare la differenza per il nostro futuro. E io, da scienziato, non vedo l’ora di continuare a esplorare!

Fonte: Springer