Una Mela al Giorno… Rigenera la Cartilagine? La Scienza Esplora Nuove Frontiere!

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente affascinante che sta succedendo nei nostri laboratori, un’idea che potrebbe sembrare uscita da un libro di fantascienza, ma che invece affonda le sue radici… beh, letteralmente nella frutta! Avete mai pensato che una semplice mela potesse nascondere un segreto per aiutare a rigenerare i nostri tessuti, in particolare la cartilagine? Sembra pazzesco, vero? Eppure, è proprio quello che stiamo esplorando.

Negli ultimi dieci anni, noi ricercatori ci siamo dati un gran da fare per sviluppare nuovi materiali tridimensionali (3D) per l’ingegneria tissutale. Perché 3D? Perché le nostre cellule, nel corpo, non vivono su superfici piatte come quelle delle piastre di coltura tradizionali (2D), ma in ambienti complessi, ricchi di strutture e segnali. I sistemi 3D cercano di ricreare questa “casa” naturale per le cellule, la cosiddetta matrice extracellulare (ECM), permettendoci di studiare meglio come funzionano i tessuti, scoprire nuovi farmaci, capire malattie come il cancro e, ovviamente, sviluppare nuove strategie per la medicina rigenerativa.

La Sfida della Cartilagine e l’Idea “Vegetale”

Uno dei tessuti più ostici da riparare è la cartilagine. Pensate alle articolazioni: una volta danneggiata, la cartilagine ha una capacità di guarigione molto limitata. Qui entra in gioco l’ingegneria tissutale. L’obiettivo è creare un “pezzo di ricambio” biologico che possa integrarsi e ripristinare la funzione. Una delle strade più promettenti è usare matrici decellularizzate, cioè tessuti (spesso di origine animale) da cui sono state rimosse tutte le cellule, lasciando solo l’impalcatura strutturale della ECM. Questa impalcatura mantiene segnali importanti e non scatena (o almeno, dovrebbe) reazioni immunitarie. Una volta “pulita”, può essere ripopolata con le cellule del paziente stesso.

Ma se vi dicessi che abbiamo guardato oltre il regno animale? Negli ultimi anni, le piante hanno attirato un’attenzione incredibile. Perché? Hanno strutture interne complesse, a volte simili ai nostri vasi sanguigni, sono abbondanti, economiche, biocompatibili e sollevano meno questioni etiche rispetto ai tessuti animali. Pensate: spinaci usati per “costruire” tessuto cardiaco funzionante, foglie di cipolla per il muscolo scheletrico… incredibile, no?

Perché Proprio le Mele? La Decellularizzazione

Tra le varie opzioni vegetali, la mela ci è sembrata particolarmente interessante. Studi precedenti avevano già mostrato che mele decellularizzate potevano ospitare cellule di mammifero ed erano ben tollerate se impiantate nei topi. Ma nessuno, a quanto ne sapevamo, aveva provato a usarle per la condrogenesi, cioè la formazione di cartilagine. E così, ci siamo messi al lavoro!

Abbiamo preso delle belle mele Granny Smith biologiche, le abbiamo affettate (con una mandolina, per essere precisi!) in dischetti di 5 mm di spessore e 10 mm di diametro. Poi è arrivato il momento cruciale: la decellularizzazione. Abbiamo immerso queste fettine in una soluzione di sodio dodecil solfato (SDS) all’1% per 24 ore, agitandole continuamente. L’SDS è un detergente che “lava via” le cellule. Dopo vari risciacqui con acqua distillata, quello che rimane è una struttura quasi traslucida: l’ipantio della mela (la parte carnosa sotto la buccia) privato delle sue cellule.

Come facciamo a essere sicuri che le cellule se ne siano andate davvero? Abbiamo usato diverse tecniche:

- Colorazione DAPI: Questo colorante si lega al DNA nei nuclei cellulari. Nelle nostre mele decellularizzate… niente nuclei visibili!

- Quantificazione del DNA: Abbiamo misurato quanto DNA era rimasto. Il risultato? Meno di 50 nanogrammi per milligrammo di tessuto, un valore considerato standard per una decellularizzazione efficace.

- Dimensione del DNA residuo: I piccoli frammenti di DNA rimasti erano più corti di 200 paia di basi, un altro indicatore di successo.

L’impalcatura di cellulosa della mela era pronta!

Mettiamo le Cellule al Lavoro: L’Esperimento

Ora veniva il bello: vedere se le cellule umane potevano non solo vivere, ma anche differenziarsi in cellule cartilaginee su questo biomateriale vegetale. Abbiamo scelto quattro tipi diversi di cellule progenitrici umane (ottenute ovviamente con tutti i consensi etici necessari):

- Cellule staminali mesenchimali da midollo osseo (BMSC): Sono un po’ il “gold standard” per la rigenerazione della cartilagine, note per la loro capacità di differenziarsi.

- Progenitori dal pericondrio auricolare (AuP): Provengono dal tessuto che riveste la cartilagine dell’orecchio. Studi recenti suggeriscono che siano ottime per produrre cartilagine elastica.

- Progenitori dal pericondrio nasale (NsP): Simili alle AuP, ma dal naso. Promettenti, ma meno studiate per la cartilagine elastica.

- Cellule staminali della polpa dentale (DPSC): Estratte dai denti, stanno guadagnando interesse anche per la riparazione della cartilagine.

Abbiamo “seminato” un bel numero di queste cellule (circa 7 milioni per dischetto di mela!) sulle nostre impalcature decellularizzate. Dopo averle lasciate aderire per 48 ore, abbiamo iniziato l’esperimento vero e proprio, durato 14 giorni. Abbiamo coltivato i campioni in due condizioni principali:

- Terreno di coltura normale (Ctrl) vs Terreno condrogenico (Chondro): Quest’ultimo contiene fattori specifici (come TGF-beta3, desametasone, acido ascorbico) che spingono le cellule a diventare condrociti (le cellule della cartilagine).

- Atmosfera normossica (21% O2, come l’aria normale) vs Atmosfera ipossica (3% O2): L’ipossia, cioè la scarsità di ossigeno, è nota per influenzare la differenziazione cellulare, specialmente quella cartilaginea. Per le cellule AuP, però, sapevamo da studi precedenti che l’ipossia non dava vantaggi, quindi le abbiamo testate solo in normossia.

Prima di tutto, abbiamo verificato che le cellule stessero bene sulla mela. Usando cellule modificate per esprimere una proteina fluorescente verde (GFP), abbiamo visto al microscopio che formavano aggregati belli luminosi. Misurando l’ATP (la molecola energetica delle cellule), abbiamo confermato che erano metabolicamente attive e proliferavano anche dopo 2-3 settimane. Il nostro scaffold di mela era decisamente ospitale!

Cosa Ci Hanno Detto i Risultati? Sorprese dalla Mela!

Dopo 14 giorni, abbiamo iniziato a guardare i risultati. Già a occhio nudo, in molti campioni trattati con il terreno condrogenico si vedeva una sorta di tessuto biancastro e traslucido formarsi al centro del dischetto di mela. Interessante! Sembrava che il terreno condrogenico fosse sufficiente per stimolare la produzione di matrice extracellulare (ECM) nelle DPSC e AuP in normossia, mentre per le BMSC e le NsP sembrava servire l’ipossia per dare una spinta visibile.

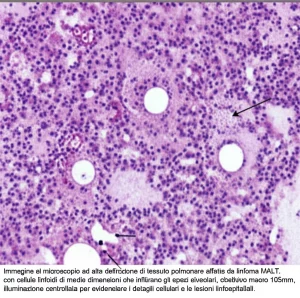

Ma l’aspetto non basta, dovevamo andare più a fondo. Abbiamo preparato sezioni sottili dei nostri campioni e le abbiamo colorate con tecniche istologiche specifiche per vedere la composizione del nuovo tessuto:

- Ematossilina-Eosina (HE): Per la morfologia generale.

- Safranina O (SO) e Alcian Blu (AB): Colorano in rosso scuro e blu i proteoglicani e i glicosaminoglicani, componenti chiave della matrice cartilaginea.

- Tricromica di Masson (MT): Evidenzia le fibre di collagene in blu.

I risultati sono stati illuminanti! Nelle BMSC, l’ipossia ha fatto davvero la differenza, portando a una produzione abbondante di ECM ricca di componenti cartilaginei. Nelle NsP e DPSC, il terreno condrogenico stimolava la formazione di tessuto, ma l’ipossia non sembrava aggiungere molto. Le AuP, testate solo in normossia, hanno mostrato una formazione di tessuto davvero notevole, confermando il loro potenziale.

Ancora più nel dettaglio, siamo andati a vedere l’espressione dei geni. Usando la RT-PCR in tempo reale, abbiamo misurato i livelli di mRNA di geni cruciali per la cartilagine:

- COL2A1: Collagene di tipo II, il principale nella cartilagine.

- ACAN: Aggrecano, un importante proteoglicano.

- SOX9: Un fattore di trascrizione chiave per la condrogenesi.

- COMP: Proteina della matrice oligomerica della cartilagine.

- ELN: Elastina, importante per la cartilagine elastica (come quella dell’orecchio).

Abbiamo anche controllato COL1A1 (Collagene di tipo I), che è tipico del tessuto osseo o fibroso e che non vorremmo vedere in grandi quantità nella cartilagine.

Qui le cose si sono fatte ancora più specifiche:

- BMSC: Come previsto, i geni cartilaginei si attivavano con il terreno condrogenico, e ancora di più in ipossia. Però, anche COL1 era alto, anche se l’ipossia lo riduceva un po’. Non ideale.

- NsP: Terreno condrogenico attivava COL2A1, ELN, ACAN, ma l’ipossia non faceva molta differenza su questi. Aumentava però SOX9 e COMP. Anche qui, COL1 restava alto.

- DPSC: Risultato inaspettato! I geni chiave della cartilagine (COL2A1, ACAN, SOX9) erano addirittura ridotti, mentre COL1 era molto alto. Sembra che queste cellule, sulla mela, preferissero andare verso un destino osseo piuttosto che cartilagineo. Interessante per altre applicazioni, forse, ma non per la cartilagine che volevamo noi.

- AuP: Le vere star! Testate solo in normossia, hanno mostrato una forte attivazione di tutti i marcatori cartilaginei (COL2A1, SOX9, ELN, con un leggero aumento anche per ACAN). E, cosa importantissima, l’espressione di COL1 era dimezzata! Questo profilo genetico è proprio quello che cerchiamo per una buona formazione di cartilagine.

Mela Batte Alginato? Un Confronto Diretto

Ok, la mela sembra funzionare bene, specialmente con le cellule AuP. Ma come si confronta con altri metodi usati in laboratorio? Un modello 3D molto comune e robusto per la condrogenesi è l’incapsulamento delle cellule in microsfere di idrogel di alginato. Abbiamo quindi fatto un testa a testa: cellule AuP coltivate sulla nostra mela decellularizzata vs cellule AuP incapsulate in alginato, entrambe in terreno condrogenico per 14 giorni.

I risultati? Sorprendenti! Mentre l’espressione di ACAN era simile, altri geni cartilaginei fondamentali (COL2A1, SOX9, ELN) erano significativamente più espressi (2-3 volte di più!) nelle cellule coltivate sulla mela. Non solo: sulla mela, l’espressione indesiderata di COL1 e di RUNX2 (un marcatore associato all’ossificazione) era notevolmente ridotta rispetto all’alginato. Anche COLX (collagene X, marcatore di ipertrofia cartilaginea, un altro processo indesiderato) sembrava leggermente diminuito. Insomma, la nostra impalcatura di mela sembrava promuovere una condrogenesi di qualità superiore rispetto all’alginato, almeno in queste condizioni in vitro.

Uno Sguardo al Futuro: Il Potenziale delle Mele (e delle Piante)

Quindi, cosa ci portiamo a casa da questo studio? Prima di tutto, abbiamo dimostrato che l’ipantio di mela decellularizzato è un biomateriale promettente e citocompatibile, capace di supportare la crescita e la differenziazione di diverse cellule progenitrici umane. Secondo, abbiamo visto che, tra le cellule testate, quelle derivate dal pericondrio auricolare (AuP) sono le candidate ideali per la rigenerazione della cartilagine su questo scaffold, differenziandosi efficacemente in normossia e producendo meno collagene di tipo I indesiderato. Terzo, il nostro scaffold di mela ha mostrato prestazioni superiori rispetto a un modello standard come l’alginato nel promuovere un profilo genico condrogenico favorevole.

Certo, la strada è ancora lunga. Dobbiamo fare ulteriori analisi: test di degradazione dello scaffold, valutazione della composizione della matrice prodotta nel tempo, misurazioni delle proprietà biomeccaniche (elasticità, resistenza), magari usando microscopia elettronica a scansione per vedere meglio la microstruttura. E, soprattutto, serviranno studi in vivo su modelli animali per vedere come si comporta questo costrutto nel corpo, se si integra bene e se mantiene le sue proprietà meccaniche. Dovremo anche confrontarlo con i materiali già usati in clinica.

Ma i risultati sono davvero incoraggianti! L’idea di usare materiali derivati dalle piante, economici, abbondanti e con meno problematiche etiche, apre scenari entusiasmanti per l’ingegneria tissutale. Chissà, forse un giorno una “mela” potrà davvero aiutarci a riparare le nostre articolazioni! Noi continuiamo a lavorarci, affascinati da come la natura, anche nelle sue forme più semplici e quotidiane, possa offrirci soluzioni innovative per la salute umana.

Fonte: Springer