La ‘Gommosità’ che Cambia le Cellule: Come la Viscoelasticità Rimodella il DNA e Aumenta la Plasticità

Avete mai pensato a come si “sentono” le nostre cellule nel loro ambiente naturale? Non parlo solo di quanto sia duro o morbido, ma di qualcosa di più sottile: la viscoelasticità. Immaginate di premere su un materiale: se è puramente elastico, torna subito indietro come una molla; se è viscoelastico, ha una sorta di “memoria”, si deforma e si rilassa più lentamente, un po’ come un memory foam. Bene, i nostri tessuti sono proprio così, viscoelastici! E la cosa affascinante è che questa proprietà, spesso trascurata, sembra avere un impatto enorme su come le cellule si comportano, arrivando a influenzare persino il loro DNA e la loro capacità di trasformarsi.

L’ambiente conta: Elasticità vs Viscoelasticità

Noi scienziati abbiamo capito da tempo che le proprietà meccaniche dell’ambiente cellulare, la famosa matrice extracellulare (ECM), sono fondamentali. La rigidità, ad esempio, influenza come le cellule si diffondono, migrano e si differenziano. Ma la viscoelasticità? Era un territorio ancora poco esplorato, soprattutto riguardo al suo effetto sul “cervello” della cellula: il nucleo, dove risiedono la cromatina e l’epigenoma, cioè l’insieme di modifiche chimiche che accendono o spengono i geni.

Per capirci di più, abbiamo creato in laboratorio degli idrogel speciali a base di alginato, un materiale derivato dalle alghe. Questi gel ci permettono di “accordare” non solo la rigidità (li abbiamo fatti a 2, 10 e 20 kPa, mimando la morbidezza di tessuti come cervello o pelle fino a tessuti più consistenti) ma anche la viscoelasticità. Abbiamo creato substrati puramente elastici e substrati viscoelastici con due velocità di rilassamento diverse: una “lenta” (circa 1000 secondi per dimezzare lo stress) e una “veloce” (circa 200 secondi). Era fondamentale poter separare questi effetti per capire cosa facesse davvero la differenza.

Come reagiscono le cellule? Sorprese nel nucleo!

Abbiamo preso dei fibroblasti, le cellule più comuni del tessuto connettivo (e una fonte preziosa per la riprogrammazione cellulare), e li abbiamo coltivati su questi diversi substrati. Cosa abbiamo osservato?

- Diffusione e Proliferazione: Sui substrati più morbidi (2 kPa), le cellule si diffondevano meglio sui gel viscoelastici a rilassamento lento rispetto a quelli elastici. La viscoelasticità sembrava anche promuovere la proliferazione cellulare sui substrati più morbidi (2 e 10 kPa), ma non su quelli più rigidi (20 kPa). È come se la “lentezza” del materiale desse alle cellule il tempo di “aggrapparsi” e organizzarsi meglio su superfici non troppo rigide.

- Architettura Nucleare: Qui le cose si fanno davvero interessanti! Il volume del nucleo non cambiava molto con la rigidità sui substrati elastici, ma era molto sensibile alla viscoelasticità. I nuclei diventavano più grandi sui gel morbidi (2 kPa) a rilassamento lento e sui gel rigidi (20 kPa) a rilassamento veloce.

- Compattazione della Cromatina: Ancora più sorprendente, abbiamo misurato quanto fosse “impacchettato” il DNA nel nucleo. Sui substrati viscoelastici, specialmente quelli morbidi (2 kPa) a rilassamento lento, la cromatina era significativamente meno compatta rispetto ai substrati elastici. Un DNA meno compatto è generalmente associato a una maggiore attività genica e plasticità.

Questi risultati ci hanno suggerito che la viscoelasticità non è solo un dettaglio, ma un potente segnale meccanico che rimodella fisicamente il nucleo e la struttura della cromatina, soprattutto in ambienti più morbidi.

Dentro il Nucleo: Un Mondo in Movimento e Riprogrammato

Se la struttura fisica cambia, cosa succede all’espressione genica e all’epigenetica? Abbiamo analizzato l’RNA delle cellule (RNA-seq) cresciute su substrati elastici e viscoelastici (a rilassamento lento) a 2 kPa e 20 kPa.

I risultati sono stati netti: i profili di espressione genica erano chiaramente diversi tra cellule su substrati elastici e viscoelastici. Curiosamente, mentre la rigidità (2 vs 20 kPa) faceva una bella differenza sui substrati elastici, l’effetto della rigidità era molto meno marcato sui substrati viscoelastici. Sembra quasi che la viscoelasticità “mascheri” l’effetto della pura rigidità, suggerendo che le cellule percepiscono e rispondono a queste proprietà in modi distinti, forse legati alla dinamica temporale delle forze.

Analizzando i geni coinvolti nella meccanotrasduzione (il processo con cui le cellule sentono e rispondono alle forze), abbiamo notato cambiamenti significativi:

- Citoscheletro e Adesione: Geni legati all’adesione (integrine, vinculina, talina) erano meno espressi su substrati viscoelastici, mentre geni legati all’organizzazione dei filamenti e al trasporto intracellulare (inclusi quelli dei microtubuli) erano più espressi.

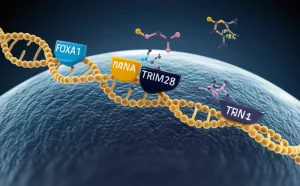

- Nucleoscheletro e Cromatina: Qui l’impatto era profondo. L’espressione del gene Lmna, che codifica per le lamine A/C (proteine strutturali chiave dell’involucro nucleare), era ridotta sui substrati viscoelastici. Anche i geni per altre proteine del nucleoscheletro e del complesso dei pori nucleari erano meno espressi. Al contrario, geni coinvolti nel rimodellamento epigenetico, specialmente quelli legati all’acetilazione degli istoni (una modifica che “apre” la cromatina), erano più attivi sui substrati viscoelastici.

Questi dati molecolari combaciavano perfettamente con le osservazioni fisiche: meno lamina A/C, cromatina meno compatta. Ma non solo! Abbiamo usato tecniche avanzate (immunofluorescenza, Western Blot, FRAP – Fluorescence Recovery After Bleaching) per guardare ancora più da vicino:

- Meno Lamina A/C, Nucleo più “Dinamico”: Sui substrati viscoelastici morbidi (2 kPa), specialmente quelli a rilassamento lento, le cellule producevano effettivamente meno proteina lamina A/C. L’involucro nucleare appariva anche più “rugoso” e mostrava deformazioni più dinamiche nel tempo.

- Cromatina più Mobile: Usando la tecnica FRAP, abbiamo “sbiancato” piccole aree di DNA marcato con fluorescenza nel nucleo e misurato quanto velocemente la fluorescenza tornava, indice della mobilità della cromatina. Sia nelle regioni di eucromatina (più aperta) che di eterocromatina (più compatta), la mobilità era significativamente maggiore sui substrati viscoelastici (sia lenti che veloci) rispetto a quelli elastici. Anche proteine associate all’eterocromatina (HP1α) si muovevano più velocemente.

- Epigenetica “Aperta”: Abbiamo confermato un aumento globale dei marcatori di eucromatina (cromatina attiva): AcH3, H3K27ac e H3K4me3 erano significativamente più abbondanti nelle cellule su substrati viscoelastici. Questo era legato a cambiamenti nell’attività degli enzimi che modificano gli istoni: l’attività delle istone deacetilasi (HDAC) era ridotta (il che porta a più acetilazione), mentre l’attività delle metiltransferasi specifiche per H3K4 era aumentata e quella delle demetilasi ridotta (il che porta a più H3K4me3).

In pratica, i substrati viscoelastici, soprattutto quelli morbidi, inducono uno stato nucleare più dinamico e un’epigenetica più “aperta”, più permissiva.

Riscrivere il Destino Cellulare: Riprogrammazione Potenziata

Se la viscoelasticità rende la cromatina più accessibile e dinamica, potrebbe facilitare la riprogrammazione cellulare, cioè la trasformazione di un tipo di cellula in un altro? Abbiamo testato questa ipotesi con due modelli:

1. Da Fibroblasti a Neuroni (iN): Abbiamo usato i fattori di trascrizione BAM (Brn2, Ascl1, Myt1l) per indurre la conversione. Risultato? L’efficienza di riprogrammazione era drammaticamente più alta sui substrati viscoelastici rispetto a quelli elastici di pari rigidità. L’effetto era spettacolare sui substrati morbidi (2 kPa) a rilassamento lento, con un aumento di circa 4 volte! Anche sui substrati più rigidi (10 e 20 kPa), c’era un aumento significativo (~30%). I substrati a rilassamento veloce miglioravano l’efficienza solo su quelli morbidi (~2 volte). Coerentemente, l’espressione del gene endogeno Ascl1 (un fattore pioniere chiave) era molto più alta sui substrati viscoelastici morbidi già dopo 2 giorni. I neuroni ottenuti erano funzionali e maturi.

2. Da Fibroblasti a Cellule Staminali Pluripotenti Indotte (iPSC): Usando i fattori OSKM (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc), abbiamo osservato un trend simile. L’efficienza di generazione di colonie iPSC (Nanog-positive) era aumentata di circa 5 volte sui substrati viscoelastici (sia lenti che veloci) rispetto a quelli elastici, ma *solo* sulla rigidità di 2 kPa. Le colonie crescevano anche più grandi sui substrati viscoelastici lenti, suggerendo un processo accelerato. Le iPSC ottenute erano pluripotenti e potevano differenziarsi nei tre foglietti germinativi.

Per confermare il ruolo dei meccanismi identificati, abbiamo fatto altri due esperimenti sulla riprogrammazione a neuroni:

- Silenziare la Lamina A: Riducendo artificialmente l’espressione di Lmna con siRNA, abbiamo aumentato l’efficienza di riprogrammazione sui substrati elastici, mimando parzialmente l’effetto della viscoelasticità. Tuttavia, questo non migliorava ulteriormente l’efficienza già alta sui substrati viscoelastici.

- Inibire le HDAC: Usando l’acido valproico (VPA), un inibitore delle HDAC, abbiamo aumentato l’efficienza sui substrati elastici a livelli simili a quelli ottenuti sui substrati viscoelastici senza VPA. Anche in questo caso, l’inibitore non dava un ulteriore vantaggio sui substrati viscoelastici.

Questi esperimenti “causali” rafforzano l’idea che la riduzione della lamina A/C e la diminuzione dell’attività HDAC siano meccanismi chiave attraverso cui la viscoelasticità potenzia la plasticità cellulare.

Infine, abbiamo usato la tecnica ATAC-seq per mappare le regioni di cromatina accessibili a livello genomico. Sui substrati viscoelastici morbidi, abbiamo trovato una maggiore accessibilità in regioni genomiche chiave, incluse quelle vicine ai geni importanti per lo sviluppo neuronale (come Ascl1 e Myt1l) e per la pluripotenza (bersagli di Oct4). Al contrario, regioni associate a geni mesenchimali (tipici dei fibroblasti) tendevano ad essere meno accessibili. È come se la viscoelasticità “preparasse” il genoma, abbassando le barriere epigenetiche per la transizione verso altri destini cellulari.

Perché è Importante? Verso Materiali Intelligenti

Cosa ci dice tutto questo? Che la viscoelasticità della matrice extracellulare non è un dettaglio trascurabile, ma un potente regolatore del destino cellulare. Agisce rimodellando fisicamente il nucleo, rendendo la cromatina più dinamica e accessibile, e alterando l’attività di enzimi epigenetici chiave. Questo crea uno stato cellulare intrinsecamente più “plastico”, più pronto a rispondere a segnali esterni e a cambiare identità. L’effetto è particolarmente forte su substrati che mimano la morbidezza di molti tessuti biologici.

Le implicazioni sono enormi:

- Medicina Rigenerativa e Ingegneria Tissutale: Possiamo progettare biomateriali “intelligenti” con proprietà viscoelastiche ottimizzate per migliorare la produzione di cellule terapeutiche (neuroni, cellule staminali, ecc.) o per guidare la rigenerazione dei tessuti in vivo.

- Comprensione dello Sviluppo e delle Malattie: I cambiamenti nelle proprietà meccaniche dei tessuti (inclusa la viscoelasticità) avvengono durante lo sviluppo, l’invecchiamento e in molte malattie (fibrosi, cancro, diabete). Capire come le cellule “sentono” e rispondono a questi cambiamenti viscoelastici può aprire nuove prospettive per comprendere e trattare queste condizioni.

In sintesi, abbiamo scoperto che la “gommosità” dell’ambiente cellulare ha un ruolo profondo e affascinante nel plasmare l’epigenoma e la plasticità delle cellule. È un nuovo livello di controllo meccanico del destino cellulare che apre strade entusiasmanti per la biologia e la biomedicina. Il modo in cui un materiale “cede” sotto stress non è solo una curiosità fisica, ma un linguaggio che le nostre cellule capiscono benissimo, e che possiamo imparare a parlare per guidarle verso i destini che desideriamo.

Fonte: Springer