Il Nostro Esercito Silenzioso: Come la Matematica Svela i Segreti del Sistema del Complemento Contro le Infezioni Batteriche

Amici, parliamoci chiaro: il nostro corpo è una fortezza costantemente sotto assedio. Batteri, virus e altre entità microscopiche cercano continuamente di farsi strada, e se non fosse per il nostro incredibile sistema immunitario, saremmo nei guai seri molto più spesso. Oggi voglio portarvi in un viaggio affascinante alla scoperta di una delle prime linee di difesa, un eroe spesso sottovalutato: il sistema del complemento. E vi mostrerò come noi scienziati usiamo la matematica per capirne meglio il funzionamento, quasi come se stessimo decifrando il manuale di istruzioni di un sofisticatissimo meccanismo di difesa.

Il Sistema del Complemento: La Nostra Cavalleria Leggera

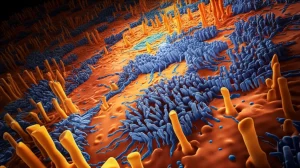

Immaginate il sistema del complemento (CS) come una sorta di cavalleria leggera del nostro sistema immunitario innato. È prodotto principalmente nel fegato e circola nel sangue sotto forma di proteine inattive, pronte a scattare al primo segnale di allarme. Quando un patogeno, come un batterio, invade il nostro organismo, il CS si attiva rapidamente attraverso una serie di reazioni a catena. È la nostra risposta immediata, il primo a dire: “Ehi, qui c’è un intruso!”.

L’attivazione può avvenire tramite tre vie principali, un po’ come avere tre diversi tipi di sentinelle:

- La via classica (CP): si attiva principalmente grazie agli anticorpi che si sono già legati al patogeno, o tramite il legame diretto di un complesso proteico chiamato C1q.

- La via della lectina (LP): è innescata da una molecola chiamata lectina, presente nel siero, che si lega a certi tipi di batteri capsulati.

- La via alternativa (AP): si attiva direttamente sulla superficie del patogeno.

Indipendentemente dalla via di attivazione, l’obiettivo è lo stesso: generare molecole effettrici del complemento che possano neutralizzare la minaccia.

Cosa Succede Dopo l’Attivazione? Uccidere o “Etichettare”

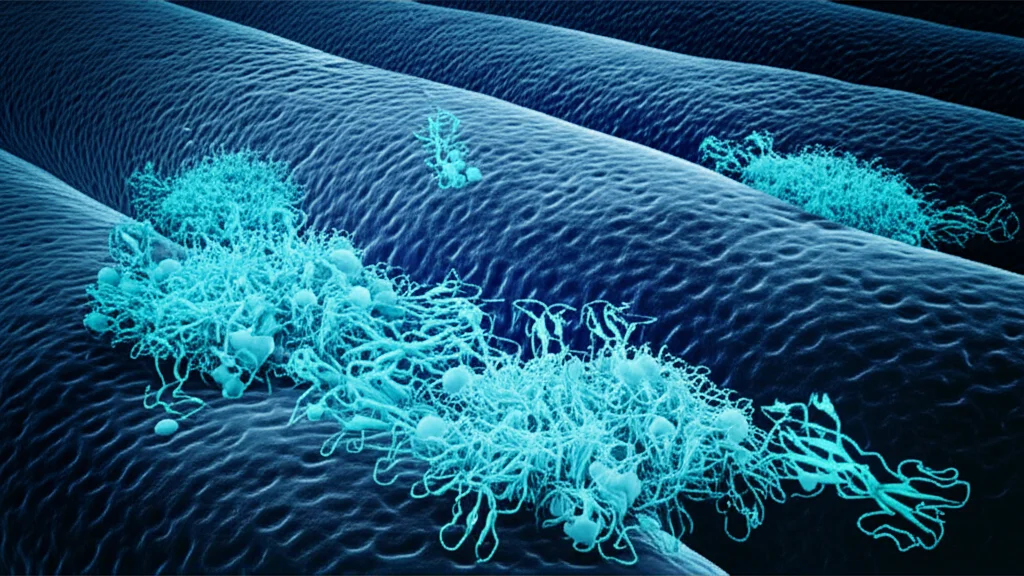

Una volta attivato, il sistema del complemento ha due modi principali per affrontare l’invasore. Il primo è l’attacco diretto: alcune componenti del complemento possono letteralmente fare dei buchi nella membrana del batterio, uccidendolo. Immaginate dei piccoli missili intelligenti.

Ma non sempre l’attivazione porta all’eliminazione completa e immediata. A volte, il sistema del complemento agisce in modo più subdolo, attraverso un processo chiamato opsonizzazione. In pratica, le proteine del complemento “etichettano” il batterio, rendendolo molto più riconoscibile e “appetitoso” per altre cellule del sistema immunitario, come i fagociti, che sono i nostri “spazzini” cellulari. È come mettere un grosso bersaglio fluorescente su un nemico in fuga.

La Matematica Entra in Gioco: Modellare la Battaglia

Ora, potreste chiedervi: cosa c’entra la matematica con tutto questo? Beh, questi processi biologici sono incredibilmente complessi, con tantissime molecole che interagiscono tra loro. Per capirli a fondo, noi scienziati creiamo dei modelli matematici. In questo caso specifico, abbiamo sviluppato un modello basato su equazioni differenziali ordinarie non lineari. Non spaventatevi per i paroloni! In sostanza, si tratta di un insieme di equazioni che descrivono come le concentrazioni delle varie “pedine” in gioco (proteine del complemento attivate, batteri liberi, batteri opsonizzati) cambiano nel tempo a seconda delle loro interazioni.

Il nostro modello si concentra su tre attori principali:

- La concentrazione delle proteine del sistema del complemento attivate, che chiameremo C(t).

- La concentrazione dei batteri liberi, pronti a fare danni, Bf(t).

- La concentrazione dei batteri opsonizzati, cioè quelli “etichettati”, Bo(t).

L’interazione tra questi attori è dinamica. Le proteine del complemento attivate (C) combattono i batteri liberi (Bf), o uccidendoli direttamente o trasformandoli in batteri opsonizzati (Bo), che poi verranno eliminati da altre componenti del sistema immunitario. Ovviamente, i batteri non stanno lì a guardare: cercano di difendersi e possono anche degradare le proteine del complemento.

Per descrivere queste interazioni, abbiamo usato diverse “funzioni di risposta”, inclusa la funzione di Hill, che è uno strumento matematico molto usato in biochimica per descrivere come le molecole si legano tra loro. È un po’ come definire le regole di ingaggio della battaglia.

L’Analisi di Biforcazione: Capire i Punti di Svolta

Uno degli aspetti più interessanti del nostro studio è l’analisi di biforcazione. Pensate ai punti di biforcazione come a dei veri e propri “punti di svolta”. Immaginate di regolare una manopola (che nel nostro modello rappresenta un parametro, come il tasso di crescita dei batteri o l’efficacia del sistema del complemento): a un certo punto, un piccolo giro in più può far passare il sistema da uno stato di equilibrio a uno completamente diverso. Per esempio, da una situazione in cui l’infezione è controllata a una in cui i batteri prendono il sopravvento, o viceversa.

Abbiamo analizzato il modello sia analiticamente (cioè, con carta e penna, risolvendo le equazioni) sia numericamente (cioè, usando simulazioni al computer). Questo ci permette di esplorare diversi scenari:

- Vittoria del sistema del complemento: il nostro eroe riesce a eliminare completamente i batteri.

- Coesistenza: il sistema del complemento e i batteri raggiungono una sorta di equilibrio, l’infezione persiste ma è tenuta sotto controllo (almeno parzialmente).

- Sconfitta del sistema del complemento: i batteri sono troppo forti o il sistema del complemento è troppo debole, e l’infezione dilaga. Questo scenario sottolinea la necessità di un intervento da parte di livelli superiori del sistema immunitario.

Tre Strategie di Risposta a Confronto

Nel nostro studio, abbiamo voluto vedere come cambiano le cose usando tre diverse “strategie” con cui il sistema del complemento interagisce con i batteri, modellate da diverse funzioni matematiche per il processo di opsonizzazione:

1. Funzione Costante (F(C) = F0): Immaginate che il sistema del complemento combatta sempre con la stessa identica forza, indipendentemente da quanti “soldati” (proteine C) ha a disposizione. È il caso più semplice. Anche qui, abbiamo visto che un sistema del complemento robusto può vincere. Se i parametri sono giusti, si possono avere punti di biforcazione a sella-nodo (dove due stati di equilibrio, uno stabile e uno instabile, si scontrano e spariscono) e transcritici (dove uno stato di equilibrio cambia la sua stabilità scambiandosi “il ruolo” con un altro).

2. Funzione Lineare (F(C) = LC): Qui, l’efficacia dell’interazione dipende linearmente dalla quantità di proteine del complemento attivate. Più proteine ci sono, più forte è l’attacco. Questo scenario è un po’ più realistico. Anche in questo caso, abbiamo identificato diversi stati di equilibrio: assenza di batteri, solo batteri (il sistema del complemento è k.o.), e coesistenza. Le biforcazioni diventano più complesse, con la possibilità di avere biforcazioni transcritiche e biforcazioni a sella-nodo degenerate, che indicano transizioni critiche nel comportamento del sistema.

3. Funzione di Hill Generalizzata (F(C) = h(C)C): Questa è la funzione più sofisticata che abbiamo usato. La funzione di Hill è spesso usata per descrivere legami cooperativi, dove il legame di una molecola facilita il legame di altre. Questo modello ci ha mostrato una dinamica ancora più ricca. Abbiamo trovato che, a seconda dei parametri, possono esistere molteplici stati di equilibrio in cui l’infezione persiste, riflettendo la variabilità che vediamo nelle risposte immunitarie reali tra diversi individui e infezioni. Le biforcazioni a sella-nodo e transcritiche sono presenti anche qui, ma il panorama degli esiti possibili è più variegato.

Cosa Ci Dicono le Simulazioni? L’Importanza dei Parametri Chiave

Abbiamo anche condotto un’analisi di sensibilità locale. In pratica, abbiamo “giocato” con alcuni parametri chiave del modello per vedere quanto influenzassero l’esito dell’infezione. Per esempio:

- Tasso di crescita intrinseco delle proteine del complemento (βC): Se questo tasso è alto, il sistema del complemento è robusto e può eliminare l’infezione. Se scende sotto una certa soglia, i batteri possono prendere il sopravvento. Questo ci dice quanto sia importante che il nostro corpo riesca a produrre rapidamente queste proteine difensive.

- Tasso massimo di legame tra complemento e batteri: Questo parametro influenza quanto efficacemente le proteine del complemento “agganciano” i batteri. Un tasso di legame troppo basso può portare alla persistenza dell’infezione. Curiosamente, anche un tasso eccessivamente alto, in certi contesti modellistici con la funzione di Hill, potrebbe portare a un rapido consumo delle proteine del complemento, compromettendone l’efficacia a lungo termine se non adeguatamente rimpiazzate.

- Efficienza funzionale del sistema del complemento (ε): Se il sistema del complemento non è molto efficiente nell’uccidere i batteri (ad esempio, ε ≤ 50% nelle nostre simulazioni), l’infezione tende a vincere. Ma se l’efficienza supera una certa soglia (ad esempio, ε ≥ 60%), il sistema del complemento diventa molto più bravo a fare piazza pulita.

Queste simulazioni ci confermano che un sistema del complemento forte e reattivo è cruciale. Se è indebolito, o se l’infezione è particolarmente aggressiva, allora diventa fondamentale l’intervento di altre armi del nostro arsenale immunitario.

Conclusioni: Un Primo Passo Verso la Comprensione Completa

Quindi, cosa ci portiamo a casa da tutto questo? Innanzitutto, che il sistema del complemento è un attore fondamentale nella nostra difesa contro le infezioni batteriche. Il nostro modello matematico, pur essendo una semplificazione della realtà, ci aiuta a capire meglio le dinamiche complesse di questa battaglia invisibile.

Abbiamo visto che:

- Un sistema del complemento robusto può eliminare un’infezione batterica.

- È possibile uno stato di coesistenza, dove l’infezione persiste nonostante l’azione del complemento. Questo sottolinea la necessità di una risposta immunitaria di secondo livello.

- Se il reclutamento del complemento non è abbastanza forte, l’infezione può sopraffare il sistema.

- Piccoli cambiamenti nei parametri del sistema possono portare a grandi cambiamenti nell’esito dell’infezione (le famose biforcazioni).

Questo lavoro è un primo passo. Comprendere a fondo il sistema del complemento e le sue interazioni è essenziale, non solo per capire le infezioni, ma anche perché un’attivazione incontrollata del complemento può danneggiare il nostro stesso organismo, portando a malattie autoimmuni.

I nostri risultati sono in linea con le evidenze cliniche: i batteri Gram-negativi sono spesso suscettibili all’eliminazione mediata dal complemento, mentre i Gram-positivi tendono a resistere meglio, venendo più che altro “etichettati” per un attacco successivo da parte di altre cellule immunitarie. Se l’infezione non viene eliminata, può degenerare in sepsi grave, un problema serio con entrambi i tipi di batteri.

La ricerca continua, e il prossimo passo sarà integrare nel modello anche le difese di secondo livello del sistema immunitario innato. È un campo affascinante, dove la matematica ci offre una lente potente per scrutare i meccanismi della vita e della malattia!

Fonte: Springer