Malattia di Castleman: Sveliamo i Segreti Nascosti nei Linfonodi con la Trascrittomica Spaziale

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore di una malattia rara e ancora poco compresa: la Malattia di Castleman (CD). Si tratta di un disturbo linfoproliferativo, il che significa che riguarda la crescita anomala di cellule del sistema linfatico, e si manifesta principalmente con linfonodi ingrossati e indolori. Ma cosa scatena davvero questa condizione? La verità è che, nonostante i progressi, la sua origine rimane avvolta nel mistero.

Quando mi sono imbattuto in questa patologia, mi ha colpito la sfida che rappresenta: come possiamo capire meglio cosa succede all’interno di quei linfonodi ingrossati? Ed è qui che entra in gioco una tecnologia pazzesca: la trascrittomica spaziale. Pensateci: non ci limitiamo più a sapere *quali* geni sono attivi o spenti in un campione di tessuto preso nel suo insieme, ma possiamo vedere *dove* esattamente, cellula per cellula o quasi, questa attività genica si svolge. È come passare da una foto sfocata a una mappa dettagliata ad altissima risoluzione del tessuto!

Cos’è la Malattia di Castleman e Perché è un Enigma?

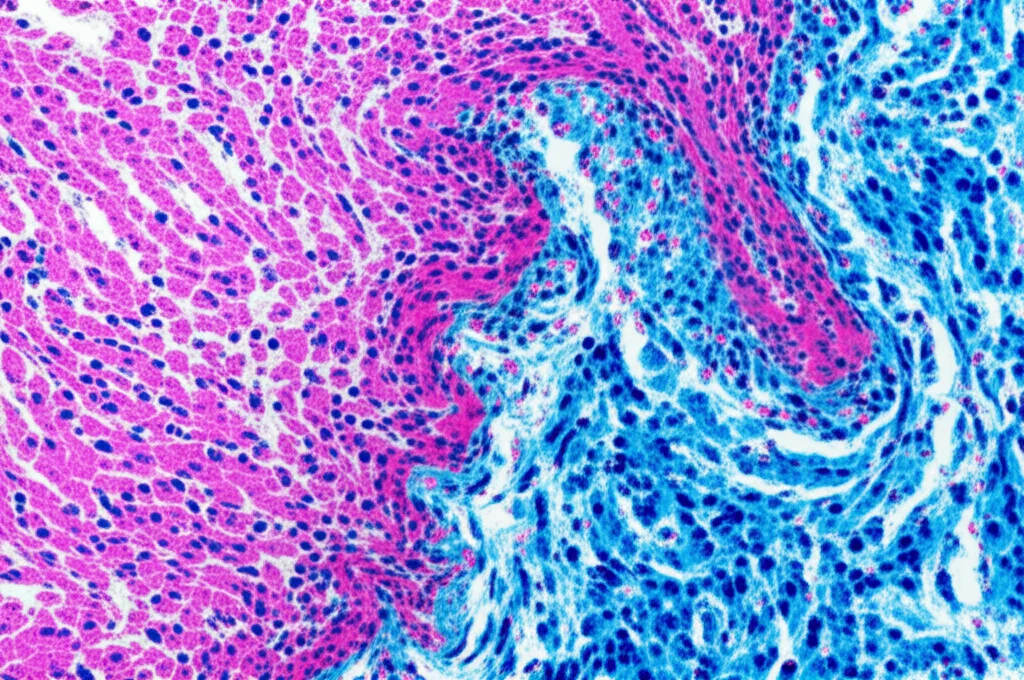

Prima di tuffarci nella tecnologia, facciamo un passo indietro. La Malattia di Castleman non è una singola entità. Si divide in forme unicentriche (UCD), che colpiscono un solo gruppo di linfonodi, e multicentriche (MCD), che ne coinvolgono diversi. Dal punto di vista istologico, cioè guardando il tessuto al microscopio, distinguiamo principalmente tre varianti:

- Variante ialino-vascolare (HV)

- Variante a cellule plasmatiche (PC)

- Variante mista

Si è scoperto che l’interleuchina-6 (IL-6), una molecola segnale del sistema immunitario, gioca un ruolo in alcuni casi, specialmente nella forma MCD idiopatica (iMCD). Esistono terapie che bloccano l’IL-6 e funzionano per alcuni pazienti, ma non per tutti. Questo ci dice chiaramente che l’IL-6 è solo una parte del puzzle. C’è molto di più da scoprire! Ecco perché c’è un bisogno urgente di capire meglio la patogenesi della CD per trovare nuove strategie terapeutiche.

La Rivoluzione della Trascrittomica Spaziale

Le tecnologie di sequenziamento ad alto rendimento hanno rivoluzionato la ricerca biomedica. La trascrittomica spaziale (ST) è l’ultima frontiera. A differenza del sequenziamento tradizionale dell’RNA, che “frulla” il tessuto e perde l’informazione spaziale, la ST ci permette di ottenere sia i dati di espressione genica sia la loro posizione geografica all’interno del tessuto. Immaginate di avere una mappa del linfonodo dove ogni puntino colorato rappresenta l’attività di specifici geni in quella precisa area. Questo apre scenari incredibili per studiare le interazioni tra cellule, il microambiente tissutale e i meccanismi patologici come mai prima d’ora.

Il Nostro Studio: Una Mappa Dettagliata dei Linfonodi CD

Nel nostro studio, abbiamo deciso di sfruttare proprio la potenza della trascrittomica spaziale, usando la piattaforma 10X Genomics. Abbiamo analizzato campioni di linfonodi fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE) – il tipo di campione più comune negli archivi di patologia – provenienti da tre pazienti con Malattia di Castleman, ciascuno rappresentante una delle tre varianti istologiche principali (HV, PC e mista), e li abbiamo confrontati con un campione di linfonodo normale. Abbiamo selezionato con cura le aree più rappresentative della lesione per l’analisi.

Analizzando quasi 18.000 “spot” (piccole aree di tessuto analizzate), siamo riusciti a creare una mappa cellulare incredibilmente dettagliata. Abbiamo identificato ben 14 cluster cellulari distinti in ogni campione:

- Cellule B

- Plasmacellule

- Cellule endoteliali dei vasi sanguigni (BEC)

- Cellule endoteliali linfatiche (LEC)

- Linfociti T CD4+

- Linfociti T CD8+

- Macrofagi

- Monociti

- Cellule in ciclo (in divisione)

- Miofibroblasti

- Cellule dendritiche mieloidi (mDC)

- Cellule Natural Killer (NKC)

- Linfociti T follicolari helper (Tfh)

- Cellule staminali non endoteliali (NESC)

La distribuzione di queste cellule variava, ma le cellule B nei centri germinativi formavano aggregati ben definiti, confermando l’accuratezza della nostra mappa spaziale.

Chi è il “Colpevole”? Le Cellule B Sotto i Riflettori

Una delle domande chiave è: quali sono le cellule “malate” all’origine della CD? Per capirlo, abbiamo usato un’analisi chiamata CNV (Copy Number Variation), che cerca alterazioni nel numero di copie dei geni, spesso presenti nelle cellule tumorali o anomale. Confrontando i vari cluster con le cellule NK (considerate un riferimento “sano”), abbiamo scoperto che le cellule B mostravano il punteggio CNV più alto. Questo suggerisce fortemente che le cellule B potrebbero essere le principali responsabili, le “lesion cells”, nella Malattia di Castleman.

Un Attore Inaspettato: Il Ruolo Cruciale dei Miofibroblasti

Ma le sorprese non sono finite qui. Confrontando i diversi tipi istologici e il tessuto normale, abbiamo notato qualcosa di molto interessante: la proporzione di miofibroblasti era significativamente aumentata in tutti i tessuti malati. I miofibroblasti sono cellule del tessuto connettivo (stroma) che solitamente si attivano in risposta a danni o infiammazioni, ma qui sembrano avere un ruolo più centrale.

Per capire meglio come il tessuto si sviluppa nel tempo (o meglio, in uno pseudo-tempo ricostruito computazionalmente), abbiamo tracciato le traiettorie di sviluppo cellulare partendo dalle cellule B. Nei tessuti CD, abbiamo osservato un aumento significativo di plasmacellule, cellule in ciclo, LEC e, ancora una volta, miofibroblasti nelle fasi “tardive” di questo sviluppo simulato.

Questo ci fa ipotizzare uno scenario affascinante: forse le cellule B “malate” secernono sostanze che non solo stimolano altre cellule immunitarie (come le plasmacellule), ma promuovono anche la proliferazione dei miofibroblasti. Questi ultimi, a loro volta, potrebbero modificare il microambiente e sostenere ulteriormente la progressione della malattia, magari attraverso vie di segnale come quella del PDGF, già implicata in studi precedenti. È emerso anche che nei tessuti malati, oltre ai geni immunitari, erano attivi geni legati alla migrazione e all’adesione cellulare, rafforzando l’idea di un ruolo attivo dello stroma.

Firme Genetiche e Vie Metaboliche Alterate

Andando ancora più a fondo, abbiamo confrontato l’espressione genica tra tessuti malati e normali. Due geni sono emersi con forza nelle cellule B dei tessuti CD: B2M e IGKC. B2M codifica per la proteina β2-microglobulina (β2-MG), i cui livelli nel siero sono a volte usati come marcatore. IGKC è un gene legato alla produzione di anticorpi. Questo conferma l’iperattività immunitaria nella CD.

Le analisi di arricchimento funzionale (GO e KEGG) hanno rivelato che nei tessuti CD c’è un’intensa attività legata al metabolismo delle proteine, all’autofagia, alla comunicazione cellulare (esosomi) e, purtroppo, un’aumentata suscettibilità potenziale ad altre malattie, un dato confermato da studi clinici che mostrano un rischio maggiore di sviluppare linfomi o sarcoma di Kaposi nei pazienti CD.

Un’altra via di segnale che è risultata particolarmente attiva nelle cellule B dei tessuti CD è quella di NF-kappa B. Questa via è un regolatore chiave dell’immunità, dell’infiammazione e della sopravvivenza cellulare, e il suo malfunzionamento è spesso associato a tumori e malattie infiammatorie. Potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico?

Dialoghi Cellulari Diversi: Ogni Tipo di CD ha la sua Storia

Una delle scoperte più intriganti è arrivata dall’analisi delle comunicazioni intercellulari (CellChat). Abbiamo scoperto che il “dialogo” tra i diversi tipi di cellule è profondamente diverso a seconda del tipo istologico di CD! C’è una grande eterogeneità.

- Nel tessuto normale, le cellule B comunicano molto con le NESC.

- Nella variante a cellule plasmatiche (PC-CD), le connessioni forti erano tra cellule dendritiche (mDC) e LEC, e tra LEC e plasmacellule. Qui, la via dell’IL-10 sembrava super attivata, con le plasmacellule come principali riceventi. L’IL-10 è nota per promuovere la sopravvivenza cellulare in alcuni tumori e malattie autoimmuni. Anche le vie BMP e VEGF sembravano coinvolte nella comunicazione verso le plasmacellule.

- Nella variante mista, la comunicazione più intensa era tra plasmacellule e miofibroblasti. Questi ultimi diventavano i principali “ricevitori” di segnali da varie vie (GRN, MSTN, ANNEXIN). Anche la via CD70 sembrava importante per plasmacellule e cellule in ciclo.

- Nella variante ialino-vascolare (HV-CD), c’era un’intensa comunicazione generale tra quasi tutti i cluster, ma le cellule B sembravano stranamente meno attive come “mittenti” o “riceventi”. Qui, la via del CSF (Colony Stimulating Factor), in particolare CSF1-CSF1R, era molto attiva negli altri cluster. Questa via è nota per promuovere un tipo di macrofagi (M2) che possono favorire la crescita tumorale.

Abbiamo anche riesaminato vie già note come CXCL, VEGF e PDGF. La via CXCL ha mostrato un cambiamento interessante: nel tessuto normale, i miofibroblasti “parlavano” alle cellule B; nei tessuti CD, erano le cellule B a “parlare” ad altre cellule B, principalmente tramite l’asse CXCL12-CXCR4, noto per regolare la migrazione e la crescita cellulare.

Cosa Abbiamo Imparato e Dove Andiamo Ora?

Questo studio, sebbene basato su un numero limitato di campioni (un limite da superare in futuro), ci ha fornito una visione spaziale senza precedenti della Malattia di Castleman. Abbiamo rafforzato l’ipotesi che le cellule B siano le cellule patologiche primarie. Ma abbiamo anche portato alla luce il ruolo potenzialmente cruciale delle cellule mesenchimali, in particolare dei miofibroblasti, nella progressione della malattia. Infine, abbiamo dimostrato una notevole eterogeneità nelle vie di comunicazione cellulare tra i diversi sottotipi istologici, suggerendo che potrebbero essere necessari approcci terapeutici personalizzati.

Questi risultati non solo ci aiutano a comprendere meglio questa complessa malattia, ma aprono anche nuove strade per la ricerca futura e, speriamo, per lo sviluppo di farmaci più mirati ed efficaci. La mappa spaziale dei linfonodi CD è ora un po’ meno misteriosa, e questo è un passo avanti entusiasmante!

Fonte: Springer