Loess: Quando l’Acqua Trasforma la Terra in Sabbie Mobili – La Soglia Segreta della Liquefazione

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un materiale tanto affascinante quanto, a volte, problematico: il loess. Se vi occupate di geologia, ingegneria o semplicemente siete curiosi del nostro pianeta, probabilmente ne avete già sentito parlare. Si tratta di un tipo di terreno limoso, trasportato dal vento, che troviamo in molte parti del mondo. La sua particolarità? Una struttura molto porosa, quasi “soffice”, che lo rende incredibilmente sensibile all’acqua. Ed è proprio qui che le cose si fanno interessanti… e a volte pericolose.

Cos’è il Loess e Perché Ci Preoccupa?

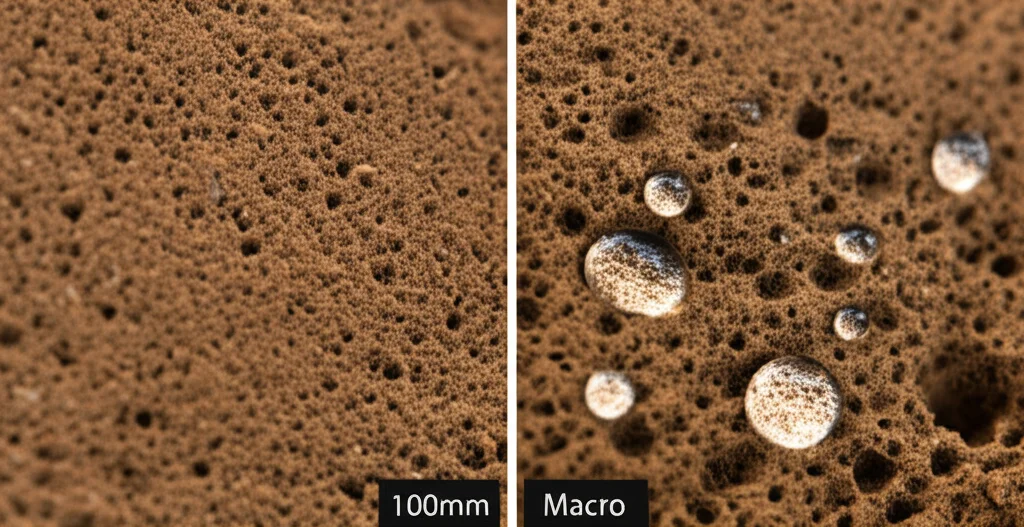

Immaginate un terreno fatto di particelle finissime, come una polvere compatta, con tanti piccoli spazi vuoti (i pori) al suo interno. Questo è il loess. La sua struttura, definita “metastabile”, significa che è in un equilibrio precario. Finché è asciutto, o poco umido, tutto bene. Ma quando l’acqua inizia a infiltrarsi, le cose possono cambiare drasticamente.

Uno dei fenomeni più preoccupanti legati al loess è la liquefazione statica. Non parliamo di terremoti qui (quella è la liquefazione dinamica), ma di una perdita improvvisa di resistenza del terreno sotto il suo stesso peso o carichi statici, semplicemente a causa dell’aumento del contenuto d’acqua. Il risultato? Frane catastrofiche, movimenti rapidi simili a colate fluide che possono travolgere tutto ciò che incontrano. Molte grandi frane in aree di loess sono state attribuite proprio a questo meccanismo insidioso.

Ma qual è il punto critico? Quanta acqua serve davvero per innescare questo collasso? Capire questo è fondamentale per gestire il rischio e prevenire disastri.

La Sfida della Saturazione in Laboratorio

Per studiare il comportamento del loess, noi tecnici usiamo spesso le prove triassiali in laboratorio. Si prende un campione di terreno, lo si mette in una cella speciale e si applicano delle pressioni per simulare le condizioni reali. Un passaggio cruciale è la saturazione del campione, cioè riempire i pori d’acqua.

Qui sorge il problema. Le normative standard, spesso prese in prestito da quelle per le sabbie, richiedono livelli di saturazione molto alti, quasi totali (identificati da un parametro chiamato Coefficiente B di Skempton, che deve essere ≥ 0.95 o addirittura 0.98). Il punto è che il loess, soprattutto quello più “sciolto” e poroso, non gradisce affatto questo trattamento! Forzare una saturazione così elevata può letteralmente distruggere la sua delicata struttura *prima* ancora di iniziare la prova vera e propria. È come cercare di studiare un soufflé dopo averlo schiacciato. I risultati che otteniamo, quindi, potrebbero non rappresentare fedelmente quello che succede in natura.

Si parla allora di stato “quasi-saturo”: una condizione molto vicina alla saturazione completa, dove il terreno si comporta quasi come se fosse saturo, ma piccole bolle d’aria rimangono intrappolate nei pori. Questa condizione è molto più realistica per quello che accade in natura, specialmente nelle zone dove si innescano le frane.

La Nostra Indagine: Alla Ricerca della Soglia Critica

Proprio per affrontare questa sfida, abbiamo condotto uno studio specifico. L’obiettivo? Trovare un livello di saturazione più realistico e meno “invasivo” per testare il loess, e capire a quale grado di umidità inizia davvero il rischio di liquefazione statica.

Abbiamo preso campioni di loess naturale intatto, prelevati direttamente sul campo (nella zona di Lanzhou, per la precisione), e li abbiamo sottoposti a prove particolari chiamate ICU (Isotropically Consolidated Undrained). La cosa fondamentale è che abbiamo variato appositamente il livello di saturazione iniziale dei campioni, misurandolo con il famoso Coefficiente B (con valori che andavano da 0.65 a 0.95). Volevamo vedere come cambiava il comportamento del loess al variare di questo parametro.

In pratica, abbiamo simulato cosa succede quando il loess si “bagna” progressivamente e poi viene sottoposto a un carico, il tutto senza permettere all’acqua di drenare via (condizione non drenata), che è spesso la condizione critica che porta alla liquefazione.

Cosa Abbiamo Scoperto: Il Punto di Svolta

E qui arrivano i risultati più succosi! Quello che abbiamo osservato è stato davvero illuminante.

- Meno acqua, più resistenza: Come ci si poteva aspettare, più basso è il livello di saturazione (valori di B più bassi), maggiore è la resistenza del loess alla liquefazione. L’acqua indebolisce la struttura.

- Un cambiamento improvviso: La scoperta chiave è stata notare che diversi parametri importanti che descrivono il comportamento meccanico e idraulico del loess (come il rapporto di resistenza al taglio non drenato Su/p₀’, la deformazione critica ε_ap, l’indice di potenziale di liquefazione LPI e il rapporto massimo di pressione interstiziale ru_max) mostravano delle discontinuità, delle “svolte” nette, proprio quando il Coefficiente B si trovava tra 0.80 e 0.85.

Cosa significa? Sembra proprio che questa sia la soglia critica! Al di sotto di B=0.80, il loess si comporta in modo più “fragile”, quasi come un materiale insaturo dove la suzione (la “tensione” dell’acqua nei pori) gioca ancora un ruolo importante. Al di sopra di B=0.80-0.85, il comportamento diventa più “plastico”, più simile a un materiale saturo, e la suscettibilità alla liquefazione aumenta decisamente.

Questo intervallo critico (B = 0.80-0.85) corrisponde, guarda caso, a un valore molto vicino al cosiddetto Valore di Ingresso dell’Aria (SAEV), che si ricava da un’altra curva importante, la Curva Caratteristica Acqua-Terreno (SWCC). Il SAEV rappresenta la suzione alla quale l’aria inizia a entrare nei pori più grandi del terreno quando questo si asciuga, o, viceversa, l’ultimo punto in cui l’aria viene espulsa quando si satura. È un parametro fisico legato alla struttura dei pori. Trovare questa corrispondenza rafforza l’idea che abbiamo individuato una soglia fisicamente significativa.

Implicazioni Pratiche: Un Nuovo Standard per i Test?

Questa scoperta ha implicazioni pratiche enormi. Se la soglia critica per l’innesco della liquefazione statica nel loess limoso è intorno a B=0.80-0.85, perché continuare a stressare i campioni in laboratorio per raggiungere B≥0.95, rischiando di danneggiarli e ottenere dati poco realistici?

La nostra proposta è quindi di standardizzare il criterio di saturazione per il loess limoso sciolto proprio a questo intervallo: B tra 0.80 e 0.85. Questo permetterebbe di:

- Ottenere risultati di laboratorio più rappresentativi delle condizioni reali che portano al collasso.

- Minimizzare il danneggiamento della struttura originale del campione durante la preparazione della prova.

- Avere una base più solida e scientifica per valutare la resistenza alla liquefazione e il rischio di frana.

Pensateci: usare un criterio più adeguato significa poter progettare opere di sostegno, sistemi di allerta e piani di gestione del territorio in modo più efficace e sicuro.

Valutare il Rischio: Nuovi Strumenti

Oltre a definire la soglia critica, abbiamo anche lavorato su come valutare meglio il rischio di liquefazione. Non basta un solo parametro. Abbiamo considerato l’indice LPI (Liquefaction Potential Index), che misura la “fragilità” o la perdita di resistenza del terreno, insieme alla pressione di confinamento (p₀’) e a una versione rivista del rapporto di pressione interstiziale (U’w), che lega la pressione dell’acqua generata alla resistenza massima raggiunta. Combinando questi fattori, abbiamo proposto una sorta di “mappa” o zonazione del rischio di liquefazione specifica per il loess limoso, che può essere uno strumento utile per gli ingegneri nella pratica.

Conclusioni: Un Passo Avanti per la Sicurezza

In sintesi, il nostro viaggio nel cuore umido del loess ci ha rivelato che la soglia critica per la liquefazione statica, quel punto di non ritorno in cui l’acqua trasforma questo terreno in un pericolo fluido, si trova probabilmente intorno a un livello di saturazione corrispondente a B=0.80-0.85.

Questo ci suggerisce che i criteri di saturazione attuali per le prove di laboratorio sul loess potrebbero essere eccessivi e controproducenti. Proponiamo quindi di adottare questo nuovo intervallo come standard, per ottenere dati più affidabili e migliorare la nostra capacità di prevedere e mitigare il rischio di frane catastrofiche in queste aree.

Certo, la ricerca non si ferma qui. Bisognerà confermare questi risultati su diversi tipi di loess e approfondire ulteriormente i meccanismi. Ma crediamo che questo sia un passo importante per comprendere meglio questo materiale complesso e per rendere più sicuri i territori in cui viviamo. La scienza, applicata alla pratica ingegneristica, può davvero fare la differenza!

Fonte: Springer