LncRNA: I Registi Occulti dello Sviluppo Dentale Umano Svelati!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del corpo umano! Oggi voglio portarvi in un viaggio affascinante nel microscopico mondo che orchestra la formazione di una delle strutture più incredibili del nostro organismo: i denti. Pensateci un attimo: da minuscole gemme embrionali a strumenti perfetti per masticare, parlare e sorridere. Ma come avviene questa magia? E se vi dicessi che dietro le quinte ci sono dei “registi occulti”, delle molecole di RNA un po’ misteriose chiamate RNA lunghi non codificanti (o lncRNA, per gli amici)?

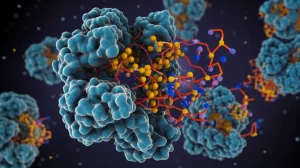

Fino a poco tempo fa, questi lncRNA erano considerati quasi “spazzatura genomica”, scarti del DNA che non portavano istruzioni per costruire proteine. Ma la scienza, si sa, è sempre pronta a sorprenderci! Abbiamo scoperto che questi lncRNA sono tutt’altro che inutili: sono dei veri e propri direttori d’orchestra che regolano finemente l’espressione dei geni. Immaginateli come degli interruttori sofisticati o dei coordinatori che dicono agli altri geni quando accendersi, quando spegnersi e quanto “rumore” fare. E indovinate un po’? Giocano un ruolo cruciale anche nello sviluppo dei nostri denti!

Ma perché studiare i lncRNA proprio nello sviluppo dentale?

Beh, lo sviluppo di un dente è un processo incredibilmente complesso, una danza molecolare precisa che coinvolge due attori principali: l’epitelio dentale (DE) e il mesenchima dentale (DM) sottostante. Queste due componenti devono comunicare e coordinarsi alla perfezione attraverso varie fasi – gemma, cappuccio, campana – per dare forma al dente. Capire come i geni vengono regolati durante queste fasi è fondamentale non solo per svelare i segreti della biologia dello sviluppo, ma anche per comprendere meglio i disturbi dello sviluppo dentale (come l’agenesia, cioè la mancanza di denti) e, udite udite, per ideare strategie futuristiche di rigenerazione dentale. E qui entrano in gioco i nostri lncRNA!

Nonostante la loro importanza, la dinamica dell’espressione dei lncRNA durante lo sviluppo del dente umano era un campo ancora poco esplorato. Ed è proprio qui che la nostra curiosità scientifica ci ha spinti ad indagare.

Cosa abbiamo fatto per svelare questi misteri?

Per capirci qualcosa di più, abbiamo analizzato i lncRNA presenti nell’epitelio dentale e nel mesenchima dentale durante le fasi cruciali dello sviluppo del dente fetale umano: la fase di gemma tardiva, quella a cappuccio e quella a campana precoce. Come? Utilizzando una tecnica potentissima chiamata sequenziamento dell’RNA massivo (bulk RNA-seq). Questa tecnica ci permette di avere una panoramica generale di quali geni (sia quelli che producono proteine, gli mRNA, sia i nostri lncRNA) sono attivi in un dato tessuto e in un dato momento.

Ma non ci siamo fermati qui! Per avere un quadro ancora più dettagliato e capire quali lncRNA fossero specifici per determinate popolazioni cellulari all’interno del germe dentale, abbiamo integrato i nostri dati con analisi di single-cell RNA sequencing (sci-RNA-seq) e dati di trascrittomica spaziale già pubblicati. È come passare da una foto di gruppo a dei ritratti individuali, capendo chi fa cosa e dove!

I risultati sono stati sorprendenti! Abbiamo identificato un numero enorme di lncRNA, ben 18.978, e circa 20.385 mRNA espressi robustamente sia nell’epitelio che nel mesenchima dentale durante tutte le fasi di sviluppo. Questo ci dice chiaramente che i lncRNA sono attivamente coinvolti in questo processo. Curiosamente, anche se i lncRNA sono presenti in numero simile agli mRNA, tendono ad essere espressi a livelli più bassi. Pensate che circa 1000 mRNA costituiscono il 50% dell’espressione totale degli mRNA, mentre bastano solo 10-100 lncRNA per raggiungere il 50% dell’espressione totale dei lncRNA. Tra i “pezzi da novanta” abbiamo trovato lncRNA già noti come H19, MALAT1 e MEG8, ma anche molti lncRNA non ancora caratterizzati, che rappresentano un tesoro di informazioni da scoprire.

Una delle cose più affascinanti è che spesso i lncRNA regolano l’attività dei geni codificanti proteine che si trovano nelle loro immediate vicinanze sul DNA (una regolazione definita “in cis”). Abbiamo quindi cercato queste “coppie” gene-lncRNA e abbiamo scoperto che molti lncRNA sono vicini a geni fondamentali per l’odontogenesi, coinvolti in vie di segnalazione cruciali come WNT, FGF, HH, TGF-β e BMP. Addirittura, abbiamo identificato 18 lncRNA vicini a 12 geni associati all’agenesia dentale umana. Questo suggerisce che questi lncRNA potrebbero essere dei tasselli importanti nel puzzle di queste condizioni.

Dinamiche di espressione: un balletto molecolare

Analizzando come cambia l’espressione di lncRNA e mRNA nel tempo, sia nell’epitelio (DE) che nel mesenchima (DM), abbiamo identificato dei pattern temporali specifici. Ad esempio, nell’epitelio, un gruppo di geni (chiamato DE_cluster 3) mostrava un aumento graduale dell’espressione con il passare del tempo. Questi geni erano arricchiti in funzioni legate alla differenziazione delle cellule epiteliali e alla loro proliferazione. E, cosa ancora più interessante, abbiamo trovato 70 lncRNA in questo cluster che erano positivamente correlati con 85 mRNA vicini, e queste coppie erano significativamente coinvolte proprio nell’odontogenesi!

Un esempio emblematico è il lncRNA PANCR. La sua espressione aumentava gradualmente nell’epitelio dentale ed era co-espresso con il gene PITX2. Perché è importante? Perché PITX2 è un fattore di trascrizione cruciale per lo sviluppo dentale, e mutazioni in PITX2 sono note per causare agenesia dentale e craniofacciale, oltre ad essere associate alla sindrome di Axenfeld-Rieger, che può includere malformazioni dentali. Il fatto che PANCR sia lì, vicino e coordinato con PITX2, suggerisce fortemente un suo ruolo in questi processi. E i nostri dati di trascrittomica spaziale hanno confermato che PANCR è espresso specificamente nell’epitelio dentale.

Anche nel mesenchima dentale (DM) abbiamo osservato dinamiche simili, sebbene con geni e funzioni diverse. Un cluster particolare (DM_cluster 6) mostrava un picco di espressione intorno alla 15ª settimana di gestazione ed era arricchito in geni coinvolti, tra le altre cose, nell’odontogenesi e nella via di segnalazione Wnt. Anche qui, abbiamo identificato ben 263 lncRNA correlati positivamente con 335 mRNA vicini, e tra questi, 16 coppie lncRNA-mRNA erano specificamente arricchite nell’odontogenesi del dente contenente dentina.

LncRNA specifici: marcatori e bersagli

Grazie all’integrazione dei dati di bulk RNA-seq e sci-RNA-seq, siamo riusciti a “zoomare” ancora di più e identificare lncRNA specificamente espressi nell’epitelio o nel mesenchima. Ad esempio, oltre a PANCR, anche MIR205HG è risultato altamente espresso nell’epitelio, mentre FGF10-AS1 e DLX6-AS1 spiccavano nel mesenchima. Un altro lncRNA, DNM3OS, è stato confermato come specifico del mesenchima dentale.

Ma la bellezza della biologia cellulare sta nella sua eterogeneità! Anche all’interno dell’epitelio e del mesenchima ci sono sottopopolazioni di cellule con ruoli distinti. Per esempio, l’epitelio adamantino interno (IEE) è fondamentale per la formazione dello smalto, mentre la papilla dentale coronale (CDP) è cruciale per la formazione della dentina. Analizzando ulteriormente i dati di single-cell, abbiamo scovato lncRNA specifici per queste regioni chiave: 8 lncRNA specifici per l’IEE (come LINC00511) e 7 per la CDP (come NR2F1-AS1). Questi lncRNA potrebbero diventare preziosi marcatori cellulari e aiutarci a capire meglio come si formano smalto e dentina.

Focus su DLX6-AS1: un potenziatore della dentinogenesi

Tra i lncRNA specifici della papilla dentale coronale, DLX6-AS1 ha attirato particolarmente la nostra attenzione. Studi precedenti avevano già suggerito un suo ruolo nella differenziazione odonto/osteogenica delle cellule staminali della polpa dentale (hDPSC). Noi abbiamo osservato che DLX6-AS1 continua ad essere espresso nella papilla dentale anche nelle fasi più tardive dello sviluppo (stadio a campana tardiva) e persino in un sottogruppo di cellule identificate come odontoblasti (le cellule che producono la dentina!). L’espressione specifica di DLX6-AS1 nella papilla dentale, con una particolare concentrazione nella regione coronale, è stata confermata anche con una tecnica chiamata RNAscope in situ hybridization.

Per capire meglio la sua funzione, abbiamo isolato cellule mesenchimali dal germe dentale umano (hTGMC) e cellule staminali della polpa dentale (hDPSC). In laboratorio, abbiamo “silenziato” l’espressione di DLX6-AS1 in queste cellule e abbiamo osservato cosa succedeva. Il risultato? La capacità di queste cellule di differenziarsi in odontoblasti era significativamente ridotta! Diminuiva la colorazione per la fosfatasi alcalina (un marcatore di differenziazione) e calava l’espressione di geni chiave per la formazione della dentina come DSPP, SP7 e ALPL. Questo ci dice che DLX6-AS1 è un importante promotore della formazione della dentina e potrebbe essere un bersaglio interessante per future terapie di rigenerazione e riparazione della dentina.

Implicazioni e prospettive future

Questo studio ci ha permesso di tracciare una mappa molto più dettagliata del panorama dei lncRNA durante lo sviluppo del dente umano. Abbiamo visto che non sono attori secondari, ma veri e propri protagonisti che, spesso lavorando in tandem con i geni vicini, orchestrano processi fondamentali. L’identificazione di lncRNA specifici per tessuto o per tipo cellulare, come PANCR per l’epitelio o DLX6-AS1 per la papilla dentale coronale, apre scenari entusiasmanti.

Questi lncRNA potrebbero diventare:

- Biomarcatori per monitorare lo sviluppo dentale o diagnosticare disturbi.

- Bersagli terapeutici per la rigenerazione dentale. Immaginate di poter stimolare la formazione di nuova dentina agendo su DLX6-AS1!

Certo, la strada è ancora lunga. Il nostro studio si è concentrato sulle fasi iniziali dello sviluppo, e ci sono ancora molti aspetti da chiarire, come i meccanismi precisi con cui questi lncRNA agiscono a livello epigenetico. Inoltre, sebbene alcuni lncRNA siano conservati tra le specie, molti altri sono specifici, il che rende importante studiarli direttamente nell’uomo. Tuttavia, per alcuni lncRNA conservati, come il corrispettivo murino di DLX6-AS1 (chiamato Dlx6os1), i modelli animali potrebbero aiutarci a svelare ulteriori dettagli.

Pensate alle potenzialità: terapie geniche che utilizzano vettori virali (come gli AAV) per veicolare lncRNA terapeutici, o l’uso di esosomi (piccole vescicole rilasciate dalle cellule) carichi di lncRNA per promuovere la rigenerazione. LncRNA come H19 e MALAT1, che abbiamo trovato altamente espressi nei nostri campioni, sono già stati studiati per il loro ruolo nella differenziazione delle cellule staminali dentali.

Insomma, il mondo dei lncRNA nello sviluppo dentale è un universo in piena espansione. Ogni nuova scoperta ci avvicina un po’ di più a comprendere i meccanismi intimi della vita e, chissà, a rivoluzionare un giorno le terapie odontoiatriche. La ricerca continua, e noi siamo pronti a svelare altri segreti nascosti nel nostro genoma!

Fonte: Springer