Linfoma Osseo DLBCL: Il Tuo Esercito Immunitario Fa la Differenza per la Sopravvivenza

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi nel cuore di una ricerca affascinante che tocca un tipo particolare di cancro, il linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), ma con una localizzazione specifica: l’osso. Parliamo del cosiddetto bone-DLBCL. Questo tipo di linfoma è considerato raro, ma ha una caratteristica che da sempre incuriosisce noi ricercatori: tende ad avere una prognosi migliore, una sopravvivenza più favorevole rispetto ad altre forme di DLBCL. Ma perché? Cosa rende il linfoma che nasce nell’osso diverso? È proprio quello che abbiamo cercato di capire.

Capire il Nemico: Bone-DLBCL Primario vs. Poliostotico

Prima di tutto, un po’ di ordine. Il bone-DLBCL non è un blocco unico. Si classifica principalmente in due sottotipi (tralasciando forme più disseminate):

- PB-DLBCL (Primary Bone DLBCL): quando il linfoma si trova in un singolo osso, magari con qualche linfonodo regionale coinvolto.

- Polyostotic-DLBCL: quando il linfoma colpisce più ossa, in una o più sedi scheletriche.

Istintivamente, si potrebbe pensare che la forma poliostotica, essendo più diffusa (tecnicamente uno stadio IV di Ann Arbor), sia peggiore. Eppure, gli studi suggeriscono che la sua sopravvivenza è nettamente migliore rispetto ad altre forme di DLBCL disseminate allo stadio IV. Questo ci ha fatto drizzare le antenne. E se queste due forme, PB-DLBCL e poliostotico, fossero più simili tra loro di quanto pensassimo, almeno a livello biologico?

Per vederci chiaro, abbiamo messo insieme una coorte unica di pazienti, 52 con PB-DLBCL e 20 con polyostotic-DLBCL, e li abbiamo confrontati con un gruppo di controllo: 34 pazienti con DLBCL “nodale” (cioè originato nei linfonodi) di un tipo specifico (fenotipo GCB, Germinal Center B-cell), che è il fenotipo più comune anche nei bone-DLBCL. Abbiamo usato tecniche avanzate come il sequenziamento genico mirato (tNGS) e la profilazione dell’espressione genica (GEP) per “leggere” le caratteristiche molecolari e immunitarie di questi tumori.

Simili ma Diversi: Il DNA Racconta la Storia

La prima scoperta importante? A livello genetico e di espressione dei geni, il PB-DLBCL e il polyostotic-DLBCL si assomigliavano tantissimo! Certo, abbiamo notato una differenza curiosa: le mutazioni nel gene IRF8 sembravano assenti nella forma poliostotica, ma nel complesso il profilo era sovrapponibile, con mutazioni frequenti in geni come BCL6, EZH2, KLHL6 e TNFRSF14. Questo ci ha convinto che aveva senso analizzarli insieme, come un’unica entità “bone-DLBCL”.

Ma il confronto con il linfoma nodale GCB ha rivelato differenze significative. Ad esempio, le mutazioni del gene EZH2 erano molto più comuni nel bone-DLBCL, mentre nel linfoma nodale spiccavano alterazioni in HIST1H1E e MYC. Questo suggerisce che i percorsi che portano allo sviluppo del tumore (l’oncogenesi) sono distinti tra il linfoma che nasce nell’osso e quello che nasce nei linfonodi. È come se seguissero “istruzioni” genetiche diverse. Abbiamo anche notato che mutazioni in B2M erano associate a una prognosi peggiore, mentre quelle in KLHL6 a una migliore, anche se solo B2M sembrava un fattore di rischio indipendente.

Il Microambiente Tumorale: L’Ospite Fa la Differenza?

Qui arriva la parte forse più intrigante: il microambiente tumorale (TME). Immaginate il tumore non come un ammasso isolato di cellule cattive, ma come un ecosistema complesso, dove le cellule tumorali convivono e interagiscono con un sacco di altre cellule “normali”: cellule immunitarie (linfociti T, macrofagi, mastociti…), fibroblasti, vasi sanguigni… Questo ecosistema, il TME, può influenzare enormemente il comportamento del tumore e la sua risposta alle terapie.

Analizzando l’espressione genica con il nostro pannello BLYM-777 (un set di sonde che “misura” l’attività di quasi 800 geni importanti per i linfomi e il loro TME), abbiamo scoperto qualcosa di notevole. Il bone-DLBCL mostrava prevalentemente una firma TME “intermedia/ricca” di cellule immunitarie. Al contrario, il linfoma nodale GCB tendeva ad avere un TME più “povero” o “depleto”.

Per approfondire, abbiamo usato degli algoritmi (basati su studi precedenti di Ciavarella et al. e Kotlov et al.) che classificano il TME in base all’abbondanza di specifici tipi cellulari o percorsi funzionali. I risultati hanno confermato: il bone-DLBCL cadeva spesso in cluster caratterizzati da abbondanza di cellule T CD4, cellule dendritiche, miofibroblasti e firme infiammatorie/mesenchimali.

Due Squadre in Campo: Immune-Ricco vs. Immune-Povero

Ma la vera rivelazione è arrivata quando abbiamo lasciato che i dati di espressione genica si raggruppassero “da soli” (clustering non supervisionato), senza imporre categorie predefinite. Sono emersi due gruppi distinti:

- Un cluster che abbiamo chiamato “immune-ricco“: qui finiva la stragrande maggioranza (75%) dei casi di bone-DLBCL. E la notizia bomba? I pazienti in questo cluster avevano una sopravvivenza significativamente migliore (sia globale, sia libera da progressione, sia specifica per la malattia)!

- Un secondo cluster, “immune-povero“: qui si concentravano di più i casi di linfoma nodale GCB (61%). Questo gruppo era associato a una prognosi peggiore.

Questa associazione tra cluster immunitario e sopravvivenza era così forte da rimanere significativa anche tenendo conto di altri fattori prognostici come l’età o lo stadio della malattia. Era un fattore di rischio indipendente!

Ma cosa rendeva “ricco” il cluster fortunato? Analisi più dettagliate (come GSEA, CIBERSORTx, ssGSEA) hanno mostrato che questo TME era caratterizzato da:

- Alti livelli di cellule T regolatorie (Tregs).

- Presenza di citochine immunosuppressive/pro-linfoma.

- Abbondanza di cellule endoteliali vascolari e mastociti attivati.

- Arricchimento di linfociti T infiltranti il tumore, cellule T helper follicolari e cellule Natural Killer.

Al contrario, il cluster “immune-povero” mostrava più attività legata al ciclo cellulare, alla proliferazione e al signaling del recettore delle cellule B (BCR), suggerendo un tumore più “attivo” e proliferante, ma con meno “controllo” immunitario. È interessante notare che proprio le cellule T regolatorie, spesso viste come “freni” del sistema immunitario, erano abbondanti nel gruppo a prognosi migliore. Forse il loro ruolo è più complesso di quanto pensiamo, o forse indicano un ambiente in cui il sistema immunitario è comunque molto attivo e necessita di regolazione.

Dalle Molecole alle Proteine: La Conferma sul Campo

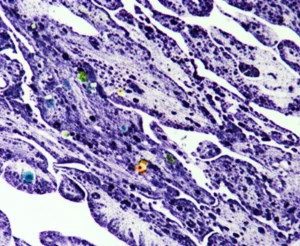

Una cosa è vedere l’espressione dei geni, un’altra è vedere le proteine effettivamente presenti nel tessuto. Per essere sicuri, siamo andati a “colorare” campioni di tessuto tumorale con l’immunoistochimica, cercando specificamente le proteine CD3 (un marcatore generale dei linfociti T) e FOXP3 (un marcatore delle cellule T regolatorie). Ebbene, i risultati combaciavano perfettamente! I campioni classificati come “immune-ricchi” a livello genico mostravano effettivamente una maggiore infiltrazione di cellule T CD3+ e FOXP3+. Era la prova del nove che la nostra classificazione basata sui geni rifletteva una realtà biologica tangibile nel tumore.

Cosa Significa Tutto Questo per i Pazienti?

Queste scoperte non sono solo affascinanti dal punto di vista biologico, ma aprono scenari importanti per la clinica.

- Unificazione della Classificazione: Il fatto che PB-DLBCL e polyostotic-DLBCL siano così simili suggerisce che potrebbero essere gestiti in modo simile, come un’unica entità “bone-DLBCL”.

- Prognosi e De-escalation: La prognosi generalmente favorevole, legata a questo TME immune-ricco, potrebbe significare che alcuni pazienti con bone-DLBCL potrebbero beneficiare di terapie meno intensive (de-escalation), riducendo tossicità e effetti collaterali senza compromettere l’efficacia.

- Nuove Strategie Terapeutiche: Il TME immune-ricco potrebbe rendere questi linfomi particolarmente sensibili a terapie innovative che “risvegliano” o potenziano il sistema immunitario. Pensiamo a:

- Farmaci immunomodulanti (IMIDs).

- Anticorpi bispecifici (che legano sia la cellula tumorale sia la cellula T).

- Terapia con cellule CAR-T (linfociti T del paziente ingegnerizzati per attaccare il tumore).

Studi recenti suggeriscono che un TME ricco di cellule immunitarie potrebbe favorire la risposta a terapie come le CAR-T. Il bone-DLBCL potrebbe quindi essere un candidato ideale.

- Terapie Mirate: Conoscere le mutazioni specifiche (come EZH2) potrebbe guidare l’uso di farmaci mirati, come gli inibitori di EZH2 o, come nel trial Guidance, gli inibitori delle istono deacetilasi (HDAC) per i cluster EZB.

Certo, il nostro studio ha dei limiti (è retrospettivo, usa pannelli genici mirati e non l’intero genoma, alcuni campioni non erano analizzabili). Serviranno ulteriori ricerche, magari con analisi spaziali per vedere esattamente dove si trovano le diverse cellule immunitarie e come interagiscono.

In Conclusione

Questo viaggio nel linfoma osseo ci ha mostrato che non tutti i DLBCL sono uguali. Quello che nasce nell’osso sembra avere una marcia in più grazie a un microambiente tumorale particolarmente “vivace” dal punto di vista immunitario. Questa caratteristica non solo spiega la sua prognosi migliore, ma ci suggerisce anche nuove strade per trattarlo in modo più efficace e personalizzato, magari sfruttando proprio quell’esercito immunitario che sembra già essere schierato a difesa del paziente. La battaglia contro il cancro si combatte anche capendo gli alleati che abbiamo già dentro di noi.

Fonte: Springer