Superconduttività: A Caccia dei Limiti della Temperatura Critica con il Modello Gamma!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e misteri della materia! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo della superconduttività, un fenomeno che continua a stupirci e a promettere rivoluzioni tecnologiche. Parleremo di come noi scienziati cerchiamo di capire, e soprattutto di prevedere, a quale temperatura un materiale diventa superconduttore. E lo faremo addentrandoci in un modello specifico, il cosiddetto “modello (gamma)”, all’interno della teoria di Eliashberg.

Ma andiamo con ordine. Cos’è la superconduttività? Immaginate un materiale che, al di sotto di una certa temperatura, detta temperatura critica ((T_c)), perde completamente la sua resistenza elettrica. Corrente che fluisce senza perdite, all’infinito! Non solo, i superconduttori espellono anche i campi magnetici dal loro interno (il famoso effetto Meissner), il che permette loro, ad esempio, di levitare. Figo, no? Dalla sua scoperta nel mercurio nel 1911 da parte di Kamerlingh Onnes, la caccia a materiali con (T_c) sempre più alte non si è mai fermata. L’obiettivo da sogno? La superconduttività a temperatura ambiente, che aprirebbe scenari fantascientifici per l’energia, i trasporti, l’elettronica.

Un po’ di storia: Dalla BCS al Modello Gamma

Spiegare la superconduttività partendo dai principi primi della meccanica quantistica, con tutti gli elettroni e i nuclei che interagiscono, è un’impresa titanica, ancora oggi una sfida aperta. Per questo, nel tempo, sono nate teorie più “efficaci”.

La prima teoria di successo fu quella di Bardeen, Cooper e Schrieffer (BCS) nel 1957. L’idea geniale fu che gli elettroni, normalmente solitari, potessero accoppiarsi grazie alle vibrazioni del reticolo cristallino (i fononi), formando le famose “coppie di Cooper”. Queste coppie possono muoversi senza dissipazione. La teoria BCS, pur valendo un Nobel, ha i suoi limiti: funziona bene per interazioni elettrone-fonone deboli e introduce un taglio un po’ ad hoc nelle frequenze energetiche.

Qui entra in gioco Gerasim Eliashberg, che nel 1960 estese la teoria BCS a interazioni più forti, tenendo conto in modo più realistico dello spettro dei fononi. La teoria di Eliashberg è molto più raffinata, ma anche più complessa. Le sue equazioni, un sistema infinito di equazioni non lineari, sono un osso duro da masticare matematicamente.

Recentemente, è stato introdotto il modello (gamma), una variante della teoria di Eliashberg. Questo modello è particolarmente interessante perché cerca di descrivere la superconduttività in sistemi vicini a transizioni di fase quantistiche, dove le interazioni efficaci tra elettroni non sono mediate solo da fononi, ma da fluttuazioni collettive di tipo bosonico. In questo modello, l’interazione efficace elettrone-elettrone è proporzionale a ((g/|omega_n-omega_m|)^{gamma}), dove (omega_n-omega_m) è la frequenza di Matsubara trasferita (una sorta di energia scambiata), (g) è un’energia di riferimento e (gamma) è un parametro che può variare, caratterizzando il tipo di interazione. Ad esempio, (gamma=1/3) o (gamma=1/2) sono stati proposti per certi punti critici quantistici, mentre (gamma=1) per l’accoppiamento mediato da un bosone non smorzato.

Il Problema: Quando i Calcoli Diventano… Nebulosi

Nonostante i successi, soprattutto nel predire (T_c) per molti materiali (inclusi gli idruri ad alta pressione che hanno raggiunto (T_c) sbalorditive, vicine alla temperatura ambiente!), la teoria di Eliashberg si è basata molto su approssimazioni e calcoli numerici. Spesso, per risolvere le equazioni, si “troncano” le somme infinite a un certo numero di termini. Ma siamo sicuri che questo troncamento sia legittimo? Che la (T_c) calcolata sia davvero quella definita termodinamicamente? E che converga al valore vero aumentando il numero di termini?

Insomma, per noi con un debole per il rigore matematico, c’erano un po’ troppi “si dice” e “sembra che funzioni”. Mancavano delle basi solide, delle dimostrazioni che giustificassero appieno le procedure numeriche. Ed è qui che entra in gioco il nostro lavoro, di cui questo articolo è la prima parte!

Il nostro obiettivo è stato quello di affrontare questi problemi in modo rigoroso, iniziando proprio dal modello (gamma).

La Nostra Mossa: Riscrivere le Regole del Gioco (con gli Spin!)

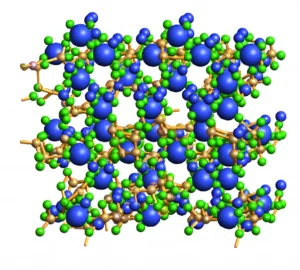

Recentemente, la teoria di Eliashberg è stata riformulata in un modo piuttosto elegante: attraverso un modello classico di una catena di spin interagenti. Immaginate una fila di piccole “bussole” (gli spin), ognuna associata a una frequenza di Matsubara, che interagiscono tra loro. Lo stato di equilibrio termodinamico del sistema superconduttore corrisponde a una particolare configurazione di questi spin.

Noi abbiamo applicato questa riformulazione al modello (gamma). In questo contesto, la (T_c) è la temperatura alla quale lo stato “normale” (non superconduttore, corrispondente a una configurazione banale degli spin) diventa instabile rispetto a piccole perturbazioni che lo porterebbero verso uno stato superconduttore.

Abbiamo scoperto che per ogni valore dei parametri (g) (l’energia di riferimento) e (gamma) (l’esponente dell’interazione), esiste effettivamente una (T_c(g,gamma)) ben definita. Questa temperatura critica è legata al più grande autovalore positivo, che abbiamo chiamato (mathfrak{g}(gamma)), di un operatore matematico compatto e autoaggiunto, (mathfrak{G}(gamma)), che abbiamo costruito esplicitamente. La formula che lega (T_c) a questo autovalore è:

[ T_c(g,gamma) = frac{g}{2pi} left( mathfrak{g}(gamma) right)^{-1/gamma} ]

Questa formula è già un risultato importante, perché ci dice che (g) gioca un ruolo abbastanza semplice, quasi di “scala” per la temperatura. Per molte discussioni, possiamo persino porre (g=1) e concentrarci sulla dipendenza da (gamma).

Stringere la Cinghia: Limiti Inferiori e Superiori per (T_c)

Calcolare esattamente (mathfrak{g}(gamma)) per un operatore che agisce su uno spazio infinito è, in generale, impossibile. Ma qui viene il bello del nostro approccio variazionale! Possiamo ottenere limiti inferiori a (T_c) sempre più accurati considerando versioni “troncate” del nostro operatore, cioè matrici (N times N) sempre più grandi. Ogni (T_c^{(N)}(g,gamma)) calcolata da una matrice (N times N) è un limite inferiore per la vera (T_c(g,gamma)), e questa sequenza di limiti inferiori cresce e converge al valore esatto di (T_c(g,gamma)) man mano che (N) aumenta.

E la cosa ancora più entusiasmante è che per (N=1, 2, 3,) e persino (4), siamo riusciti a trovare formule esplicite per questi (T_c^{(N)})! Certo, le formule per (N=4) sono un po’ complicate (coinvolgono radici di polinomi di quarto grado!), ma sono lì, scritte nero su bianco. Ad esempio, il limite più semplice, (T_c^{(1)}), è dato da:

[ T_c^{(1)}(g,gamma) = frac{g}{2pi} (1)^{-1/gamma} = frac{g}{2pi} ]

Questo ci dice subito che (T_c) deve essere maggiore di (g/2pi).

Non ci siamo fermati qui. Abbiamo anche costruito un limite superiore rigoroso per (T_c(g,gamma)), che chiameremo (T_c^*(g,gamma)). Questo ci dà un “tetto” al di sopra del quale la vera (T_c) non può andare. Avere sia limiti inferiori che superiori è fondamentale per incastrare il valore vero con precisione.

La Prova del Nove: Confronto con il Mondo Reale (dei Calcoli)

Abbiamo messo alla prova le nostre formule. I grafici che abbiamo prodotto (simili a quelli nel paper originale) mostrano come i nostri limiti inferiori (T_c^{(N)}) (per N=1,2,3,4) si avvicinino progressivamente a una curva calcolata numericamente con (N=400), che possiamo considerare una stima molto accurata della vera (T_c(gamma)) (ponendo (g=1)). Il nostro limite superiore (T_c^*(gamma)) sta, come deve, al di sopra di tutte queste curve.

È interessante notare che per (gamma > 2), già il nostro limite (T_c^{(4)}(gamma)) (calcolato con solo 4 “modi” o frequenze di Matsubara) è praticamente indistinguibile dalla curva (N=400)! Questo significa che per (gamma) grandi, la convergenza è rapidissima. Per (gamma < 1), invece, la convergenza è più lenta e servono (N) più grandi per una buona approssimazione.

Un caso particolarmente interessante è (gamma=2). Questo valore corrisponde a un limite del modello di Holstein (fononi Einstein, cioè con una sola frequenza) quando l’accoppiamento elettrone-fonone (lambda) tende all’infinito (con un opportuno riscalamento). Per (gamma=2), il nostro limite (T_c^{(3)}(g,2)) dà un valore di circa (0.18204 g). Calcoli numerici precedenti, fatti troncando le equazioni di Eliashberg a (N=64) frequenze di Matsubara, riportavano un valore di (0.182 g). Sembra un buon accordo, no? Beh, il nostro limite (T_c^{(4)}(g,2)), ancora più preciso, dà circa (0.18251 g). E spingendo i calcoli numerici con (N) molto grandi (oltre 200), troviamo che (T_c(g,2)) si stabilizza a (0.1827262477…g). Questo dimostra che i calcoli con (N=64), sebbene buoni, non avevano catturato tutte le cifre significative. Una bella lezione sull’importanza delle stime rigorose!

Quando (gamma rightarrow infty), sia i nostri limiti inferiori che quello superiore convergono a (g/2pi). Quindi, possiamo dire con certezza che (T_c(g,infty) = g/2pi). Per (gamma rightarrow 0), invece, la (T_c) diverge, e i nostri limiti catturano questo comportamento.

Perché Tutto Questo Sforzo e Cosa Ci Aspetta?

Vi chiederete: a cosa serve tutta questa fatica matematica? Beh, stabilire dei limiti rigorosi e capire la struttura matematica profonda di queste teorie è cruciale. Ci dà fiducia nei risultati numerici, ci permette di identificare quando le approssimazioni sono valide e, speriamo, ci guida verso la scoperta di nuovi materiali o la comprensione di fenomeni ancora oscuri.

Questo lavoro sul modello (gamma) è solo l’inizio. È la Parte I di una serie. Nella Parte II, useremo questi risultati come base per affrontare la versione standard della teoria di Eliashberg, quella con fononi dispersivi (cioè con un intero spettro di frequenze). E nella Parte III, ci specializzeremo al limite non dispersivo, il modello di Holstein, dove speriamo di ottenere risultati ancora più dettagliati.

Insomma, la ricerca è un’avventura continua. Abbiamo gettato delle fondamenta matematiche più solide per un pezzetto del puzzle della superconduttività. Speriamo che questo aiuti a fare luce su uno dei fenomeni più affascinanti e promettenti della fisica moderna. La caccia alla superconduttività a temperatura ambiente continua, e noi siamo entusiasti di dare il nostro contributo, un passo rigoroso alla volta!

Fonte: Springer