Ketidocillinone B e C: Nuova Speranza Digitale contro i Biofilm di Pseudomonas aeruginosa nel Linfedema

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi nel cuore di una sfida sanitaria globale che spesso rimane nell’ombra: la filariosi linfatica (LF). Parliamo della seconda causa più importante di disabilità permanente a livello mondiale, una malattia che colpisce milioni di persone, soprattutto in Africa, Asia e Sud America. Immaginate di vivere con un rischio costante, sapendo che oltre 51 milioni di persone convivono già con l’infezione. Il colpevole principale? Un verme parassita chiamato Wuchereria bancrofti, responsabile del 90% dei casi.

Le conseguenze non sono affatto leggere: linfedema cronico (quel gonfiore debilitante agli arti), problemi genitali come l’idrocele e, come se non bastasse, infezioni batteriche acute e ricorrenti che peggiorano la situazione. Queste complicazioni non solo mettono a dura prova i sistemi sanitari locali, ma devastano la qualità della vita delle persone colpite.

La Filariosi Linfatica e i suoi Fantasmi Batterici

La strategia globale attuale si basa sulla somministrazione di massa di farmaci (MDA) per interrompere la trasmissione, mirando alle larve del parassita nel sangue. Ottimo, direte voi. E in parte lo è, ma c’è un “ma” grande come una casa: questi farmaci fanno poco o nulla contro i vermi adulti, che possono continuare a produrre larve per anni, e soprattutto non risolvono le manifestazioni più gravi come il linfedema cronico. E qui entra in gioco un altro nemico subdolo: la resistenza ai farmaci. Sia i parassiti che i batteri stanno diventando sempre più tosti.

Parliamo proprio di batteri. Nei pazienti con linfedema filariale, il sistema linfatico compromesso li rende più vulnerabili a infezioni batteriche secondarie. E tra questi batteri, uno si distingue per la sua tenacia e pericolosità: Pseudomonas aeruginosa. Questo batterio gram-negativo è un vero osso duro, spesso resistente a molti antibiotici (multidrug resistant) e maestro nell’arte di creare biofilm.

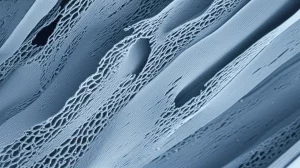

Cosa sono i biofilm? Immaginate una comunità batterica super organizzata, protetta da una matrice appiccicosa che loro stessi producono. Questa “fortezza” li rende incredibilmente resistenti agli antibiotici e alle difese del nostro corpo. Nei pazienti con linfedema, queste infezioni da biofilm nelle ferite croniche complicano enormemente le cure e aumentano i costi sanitari. C’è un bisogno disperato di nuove strategie per sconfiggere questi biofilm.

Il Linguaggio Segreto dei Batteri: Quorum Sensing e Biofilm

Come fa Pseudomonas aeruginosa a costruire queste fortezze? Usa un sistema di comunicazione sofisticato chiamato quorum sensing (QS). È come se i batteri si “parlassero” attraverso molecole segnale chimiche (autoinduttori). Quando la popolazione batterica cresce, queste molecole si accumulano, attivando geni specifici per la formazione del biofilm e per la produzione di fattori di virulenza, cioè le armi che usano per danneggiarci.

In P. aeruginosa, due sistemi di QS sono particolarmente importanti: il sistema Las e il sistema Pqs. Al centro di questi sistemi ci sono delle proteine chiave, come LasR e PqsR. Pensatele come i “generali” che danno l’ordine di costruire il biofilm e attaccare. Bloccare questi generali, quindi, potrebbe essere una strategia vincente per impedire la formazione del biofilm e rendere i batteri più vulnerabili. LasR e PqsR sono responsabili della produzione di centinaia di fattori di virulenza, quindi capite bene quanto siano cruciali!

A Caccia di Nuovi Eroi: Il Potere dei Composti Naturali e del Digitale

Le terapie attuali per la LF (dietilcarbamazina, ivermectina, albendazolo) hanno i loro limiti, come abbiamo visto: agiscono poco sugli adulti, c’è il rischio di resistenza, effetti collaterali e non sono efficaci contro Wolbachia, un batterio simbionte essenziale per il parassita. La resistenza agli antibiotici comuni è poi un problema crescente, specialmente in Africa subsahariana.

Ecco perché la ricerca si sta rivolgendo ai prodotti naturali. Funghi, piante, organismi marini sono una miniera d’oro di molecole bioattive con strutture chimiche diversissime. Molti composti naturali hanno dimostrato attività antiparassitaria e antibatterica, a volte con meno effetti collaterali dei farmaci sintetici. I funghi marini, ad esempio, producono polichetidi come meccanismo di difesa, e alcuni di questi hanno mostrato promettenti proprietà antimicrobiche e anti-biofilm.

Ed è qui che entra in gioco la potenza del digitale. In questo studio, abbiamo usato metodi computazionali avanzati – parliamo di molecular docking e simulazioni di dinamica molecolare (MD) – per esplorare il potenziale di composti derivati da fonti marine contro LasR e PqsR. Abbiamo fatto uno screening virtuale di oltre 100 composti.

Le Star dello Studio: Ketidocillinone B e C

Tra tutti i composti analizzati, due polichetidi hanno rubato la scena: Ketidocillinone B (Ket B) e Ketidocillinone C (Ket C). Questi due hanno mostrato affinità di legame davvero notevoli per i nostri bersagli:

- Per LasR: -9.3 kcal/mol (Ket B) e -9.5 kcal/mol (Ket C)

- Per PqsR: -7.9 kcal/mol (Ket B) e -8.8 kcal/mol (Ket C)

Questi valori sono molto promettenti, migliori anche di quelli dei loro autoinduttori naturali (le molecole segnale che normalmente attivano LasR e PqsR). Per essere sicuri che il nostro metodo di docking fosse affidabile, abbiamo fatto un test: abbiamo “ridoccato” gli autoinduttori naturali (OHN per LasR e NNQ per PqsR) nelle proteine e abbiamo verificato che si posizionassero quasi esattamente come nelle strutture sperimentali (con un RMSD, una misura di deviazione, inferiore a 2 Å, il che è ottimo).

Il docking ci ha anche mostrato come Ket B e Ket C potrebbero legarsi a LasR e PqsR. Per LasR, le interazioni sono principalmente idrofobiche (cioè tra parti non polari delle molecole), ma ci sono anche alcuni legami idrogeno. È interessante notare che queste interazioni sembrano diverse da quelle dell’autoinduttore naturale AHL, suggerendo che Ket B e Ket C potrebbero agire come antagonisti, bloccando l’attivazione della proteina. Per PqsR, vediamo un mix di interazioni idrofobiche e legami idrogeno. Anche qui, la struttura diversa di Ket B e Ket C rispetto all’agonista naturale NNQ fa ben sperare per un’azione inibitoria.

La Prova del Nove: Le Simulazioni di Dinamica Molecolare

Il docking è come una fotografia: ci dà un’idea statica di come una molecola potrebbe legarsi. Ma le proteine non sono statue, sono dinamiche, si muovono, cambiano forma, e tutto questo avviene in un ambiente acquoso complesso. Per catturare questa dinamica, abbiamo usato le simulazioni di dinamica molecolare (MD). Abbiamo simulato il comportamento dei complessi proteina-ligando (LasR-Ket B, LasR-Ket C, PqsR-Ket B, PqsR-Ket C, e anche con i ligandi naturali come controllo) per ben 200 nanosecondi (un tempo lunghissimo su scala molecolare!).

Cosa abbiamo scoperto? Che sia Ket B che Ket C rimangono stabili all’interno dei siti attivi di LasR e PqsR per tutta la durata della simulazione. Abbiamo analizzato vari parametri come l’RMSD (che misura quanto la struttura devia nel tempo), l’RMSF (che misura la fluttuazione dei singoli amminoacidi), il Raggio di Girazione (Rg, che indica quanto è compatta la proteina) e l’Analisi delle Componenti Principali (PCA, che rivela i movimenti collettivi più importanti).

I risultati sono affascinanti:

- Stabilità dei ligandi: Ket B e Ket C mostrano RMSD bassi, indicando che non “scappano” dal sito attivo. Ket C sembra leggermente più stabile in LasR, mentre entrambi sono molto stabili in PqsR.

- Impatto sulla proteina: Quando Ket B o Ket C si legano, la proteina tende a diventare leggermente più compatta (Rg più basso) e i suoi movimenti collettivi (PCA) sembrano ridursi rispetto alla proteina libera, suggerendo che il legame con questi composti “irrigidisce” un po’ la struttura o ne limita certi movimenti funzionali. Questo è diverso da quanto accade con i ligandi naturali, che sembrano avere meno impatto sulla flessibilità generale della proteina.

- Interazioni chiave: Durante la simulazione, abbiamo visto che Ket B e Ket C mantengono interazioni importanti con residui amminoacidici cruciali nel sito attivo, come Trp60, Tyr56, Asp73 in LasR e Tyr258, Gln194 in PqsR. Queste interazioni sono simili a quelle osservate per altri inibitori noti. È interessante notare che le parti flessibili delle molecole di Ket B e Ket C (come le catene laterali metiliche) sembrano giocare un ruolo chiave nello stabilire queste interazioni.

- Energie di legame: Usando un metodo chiamato MM-PBSA, abbiamo calcolato l’energia libera di legame. I valori ottenuti sono decisamente favorevoli (molto negativi), confermando un legame forte e spontaneo:

- LasR-Ket B: -82.559 kJ/mol

- LasR-Ket C: -68.680 kJ/mol

- PqsR-Ket B: -86.855 kJ/mol

- PqsR-Ket C: -90.342 kJ/mol

L’analisi dei contributi energetici mostra che le interazioni di van der Waals (idrofobiche) e quelle elettrostatiche sono le forze trainanti principali per il legame.

Un aspetto intrigante emerso dalle simulazioni con LasR è che il legame con Ket B e Ket C sembra favorire l’ingresso di molecole d’acqua nel sito attivo. Questo potrebbe potenzialmente destabilizzare la proteina a lungo termine o addirittura portare alla sua aggregazione, un meccanismo d’azione interessante che merita ulteriori indagini.

Saranno Veri Farmaci? Le Proprietà ADME-T

Avere una molecola che si lega bene a un bersaglio è solo l’inizio. Per diventare un farmaco, deve anche avere buone proprietà farmacocinetiche: deve essere assorbita dal corpo, distribuita ai tessuti giusti, metabolizzata in modo appropriato ed escreta, il tutto senza essere troppo tossica. Queste proprietà sono note come ADME-T (Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, Escrezione, Tossicità).

Abbiamo usato dei server web specializzati (ADMETLab 2.0 e SwissADME) per predire queste proprietà per Ket B e Ket C. I risultati sono incoraggianti:

- Entrambi i composti rispettano la “Regola del Cinque” di Lipinski, un insieme di linee guida che suggeriscono una buona probabilità di biodisponibilità orale.

- Sono previsti come altamente solubili in acqua.

- Mostrano un’alta probabilità di assorbimento gastrointestinale.

- Non sembrano essere substrati della P-glicoproteina (una pompa che spesso espelle i farmaci dalle cellule, riducendone l’efficacia).

- Hanno una buona permeabilità prevista attraverso la barriera emato-encefalica (BBB), anche se questo potrebbe essere un aspetto da monitorare per eventuali effetti sul sistema nervoso centrale.

- Non sembrano inibire significativamente i principali enzimi del citocromo P450, responsabili del metabolismo di molti farmaci (il che riduce il rischio di interazioni farmacologiche).

- Hanno tassi di clearance (eliminazione dal corpo) previsti ragionevoli (Ket B: 16.306 mL/min/kg, Ket C: 14.881 mL/min/kg).

- Entrambi ottengono un buon punteggio di biodisponibilità (0.55).

- Le previsioni di tossicità sono generalmente basse.

Certo, queste sono previsioni in silico. Hanno i loro limiti e dovranno essere confermate sperimentalmente. Tuttavia, questi dati suggeriscono che Ket B e Ket C hanno un profilo farmacocinetico e di sicurezza potenzialmente favorevole, rendendoli candidati ancora più interessanti.

Conclusioni e Prospettive Future

Mettendo insieme tutti i pezzi, questo studio computazionale ci fornisce forti indizi che Ketidocillinone B e C, due polichetidi di origine fungina, potrebbero essere armi efficaci contro i biofilm di Pseudomonas aeruginosa. Lo fanno probabilmente legandosi saldamente ai regolatori chiave del quorum sensing, LasR e PqsR, interferendo con la comunicazione batterica e la formazione del biofilm.

Le simulazioni di dinamica molecolare non solo hanno confermato la stabilità del legame, ma hanno anche svelato dettagli affascinanti sulle interazioni e sui possibili meccanismi d’azione. Inoltre, le previsioni ADME-T suggeriscono che questi composti hanno le carte in regola per essere sviluppati come farmaci.

Questi risultati sono particolarmente rilevanti per i pazienti affetti da linfedema filariale, che lottano costantemente contro le infezioni batteriche secondarie e la crescente resistenza agli antibiotici. Ket B e Ket C potrebbero rappresentare un nuovo approccio terapeutico per mitigare queste complicazioni. Ovviamente, il prossimo passo fondamentale sarà la validazione sperimentale in vitro e in vivo per confermare l’attività anti-biofilm e valutare la sicurezza e l’efficacia reali di questi composti.

La strada è ancora lunga, ma la speranza offerta da questi “eroi digitali” è concreta. Potrebbero non solo aiutare i pazienti con LF, ma anche contribuire alla lotta globale contro la resistenza antimicrobica, una delle più grandi minacce per la salute pubblica del nostro tempo.

Fonte: Springer