Stent Coronarico e Restenosi: L’IVUS Svela i Segreti dei Bordi Pericolosi e Guida le Cure

Amici, parliamoci chiaro: quando il cuore fa le bizze e le arterie si stringono, gli stent coronarici sono spesso i nostri migliori alleati. Questi piccoli “scaffolding” metallici fanno miracoli nel riaprire i vasi sanguigni e ripristinare il flusso. Ma, ahimè, non è sempre tutto rose e fiori. A volte, proprio ai bordi di questi stent, può verificarsi un nuovo restringimento, un problema noto come restenosi al bordo dello stent (SER). È un po’ come se, dopo aver sistemato una falla in un tubo, se ne creasse una nuova proprio accanto alla toppa. Fastidioso, vero? E soprattutto, un grattacapo non da poco per noi cardiologi e per i nostri pazienti.

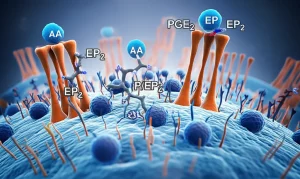

Recentemente, mi sono imbattuto in uno studio scientifico davvero illuminante che ha voluto vederci chiaro, utilizzando una tecnologia sofisticata chiamata ecografia intravascolare (IVUS). Pensatela come una micro-telecamera che viaggia all’interno delle arterie, permettendoci di osservare con precisione millimetrica cosa sta succedendo. L’obiettivo? Capire le cause, biologiche o meccaniche, di questa SER e valutare l’efficacia dei trattamenti.

Ma cos’è esattamente la SER e perché ci preoccupa?

La SER, come accennato, è un tipo specifico di restenosi che si sviluppa proprio alle estremità, prossimali o distali, dello stent impiantato. Le statistiche ci dicono che la sua incidenza può variare dal 3.5% al 10.1%, cifre che, seppur non altissime in assoluto, superano i tassi di restenosi generali osservati con gli stent medicati (DES) di ultima generazione. Insomma, è un nemico subdolo che non va sottovalutato.

I meccanismi dietro la SER sono un vero e proprio mix di fattori:

- Una risposta vascolare un po’ troppo “esuberante” al trauma dell’intervento.

- Danni all’arteria adiacente durante il gonfiaggio del palloncino o il posizionamento dello stent.

- Una copertura incompleta della placca aterosclerotica originale (il cosiddetto “geographic miss”).

- Discrepanze tra le dimensioni del palloncino e quelle dell’arteria.

- Stress meccanici all’interfaccia tra lo stent e il vaso, magari dovuti a forti angolazioni o a maglie dello stent troppo grandi.

E non finisce qui: anche il movimento “a cerniera” (hinge motion) dell’arteria, il carico residuo di placca e l’arco lipidico sono stati identificati come potenziali fattori di rischio. Un bel rompicapo, non trovate?

L’IVUS: Il nostro occhio nelle arterie

Capire la causa esatta della SER è fondamentale per scegliere il trattamento giusto. Ed è qui che entra in gioco l’IVUS. A differenza dell’angiografia tradizionale, che ci dà un’immagine bidimensionale del lume del vaso, o dell’OCT (tomografia a coerenza ottica), che offre altissima risoluzione ma minore penetrazione, l’IVUS ci permette di vedere lo spessore della parete vasale, la quantità di placca, come lo stent è posizionato e se ci sono problemi meccanici. È come passare da una mappa stradale a una visione satellitare 3D con zoom potentissimo!

Lo studio che ho analizzato ha fatto proprio questo: ha usato l’IVUS per classificare sistematicamente le cause della SER in 126 lesioni, distinguendo tra:

- Cause biologiche:

- Iperplasia neointimale (NIH): una crescita eccessiva di tessuto all’interno dello stent, una sorta di “cicatrice” esuberante.

- Neoaterosclerosi: la formazione di nuova placca aterosclerotica all’interno dello stent. Sì, la placca può tornare!

- Lesione scoperta: quando la placca ai bordi dello stent non è stata completamente coperta.

- Cause meccaniche:

- Sottoespansione dello stent: lo stent non è stato aperto a sufficienza.

- Nodulo calcifico sporgente (CN): un “sassolino” di calcio che sporge e crea problemi.

Questa classificazione è cruciale, perché trattare una NIH non è la stessa cosa che trattare uno stent sottoespanso.

I risultati dello studio: cosa abbiamo imparato?

Ebbene, i risultati sono stati affascinanti! La stragrande maggioranza delle SER analizzate (ben l’89.7%) era dovuta a cause biologiche. L’iperplasia neointimale (NIH) era la più comune (42.9%), seguita dalla neoaterosclerosi (32.5%) e dalle lesioni scoperte (14.3%). Le cause meccaniche, come la sottoespansione dello stent (7.9%) e i noduli calcifici sporgenti (2.4%), erano meno frequenti ma non per questo meno importanti.

Ma la vera domanda è: come trattare queste SER? Lo studio ha confrontato due approcci principali: l’uso di palloncini medicati (DCB), che rilasciano un farmaco antiproliferativo direttamente sulla lesione, e l’impianto di un nuovo stent medicato (DES). Sorprendentemente, a due anni di follow-up, l’incidenza di eventi clinici avversi orientati al dispositivo (DoCE – che includono morte cardiaca, infarto miocardico correlato al vaso trattato, trombosi dello stent e necessità di una nuova rivascolarizzazione della lesione) è stata bassa, solo il 7.1%.

Ancora più interessante, il gruppo di pazienti con SER da cause biologiche trattati con DCB ha mostrato un tasso di DoCE (9.5%) paragonabile a quello dei pazienti con SER da cause biologiche trattati con un nuovo DES o con SER da cause meccaniche gestite con o senza un nuovo stent (6.0%). Questo suggerisce che i DCB possono essere un’opzione valida ed efficace, specialmente per le SER a genesi biologica, evitando di aggiungere un altro strato di metallo nell’arteria.

Implicazioni per la pratica clinica: personalizzare il trattamento

Questi risultati sono importantissimi. Ci dicono che, grazie all’IVUS, possiamo identificare il “colpevole” dietro la SER e, di conseguenza, scegliere la strategia terapeutica più mirata.

Se la SER è causata da una sottoespansione dello stent, la logica impone di ottimizzare l’espansione, magari con palloncini ad alta pressione o, in casi selezionati, con tecniche di preparazione della lesione come l’aterectomia rotazionale (RA) o la litotrissia intravascolare (IVL) se c’è molta calcificazione, prima di considerare un DCB o un nuovo DES. L’IVUS qui è fondamentale sia prima, per pianificare, sia dopo, per verificare il risultato.

Se invece il problema è prevalentemente biologico, come una NIH o una neoaterosclerosi, e lo stent originario è ben espanso, il DCB diventa un’opzione molto attraente. Il DCB rilascia un farmaco che inibisce la crescita eccessiva di tessuto e può favorire un rimodellamento positivo del vaso, il tutto senza aggiungere un nuovo stent. Questo è particolarmente utile per evitare di creare “stent dentro stent dentro stent”, una situazione che a lungo andare può diventare problematica.

Lo studio ha anche evidenziato come la preparazione della lesione sia cruciale. Ad esempio, in presenza di calcificazioni, l’uso di palloncini da “scoring” o “cutting” (che incidono la placca) prima del DCB o del DES può migliorare il risultato, facilitando una maggiore espansione e un miglior trasferimento del farmaco. Anche la post-dilatazione ad alta pressione con palloncini non complianti è una manovra standard per assicurare che lo stent sia ben apposto ed espanso.

Un altro aspetto interessante emerso è il ruolo dei noduli calcifici (CN). Sebbene rari come causa primaria di SER nello studio (2.4%), questi possono creare seri problemi meccanici e di flusso. L’IVUS è ottimo per identificarli e guidare strategie come l’aterectomia rotazionale o la litotrissia per “levigarli” prima di procedere.

Limiti e prospettive future

Come ogni studio, anche questo ha i suoi limiti. È retrospettivo, non randomizzato, e con un numero di pazienti che, seppur significativo, potrebbe non catturare tutte le sfumature. Inoltre, la presenza di diversi tipi di stent impiantati inizialmente (BMS, DES di prima o seconda generazione) potrebbe aver influenzato lo sviluppo della placca. Non si è potuto valutare appieno l’impatto delle terapie farmacologiche pregresse sulla SER.

Tuttavia, i punti di forza sono notevoli: l’uso sistematico dell’IVUS, la classificazione dettagliata dei meccanismi di SER e il follow-up a lungo termine. Ci fornisce dati preziosi che confermano l’importanza di un approccio personalizzato e guidato dall’imaging intravascolare.

In futuro, l’integrazione di altre tecniche di imaging come l’OCT (che offre una risoluzione ancora maggiore per i dettagli fini del tessuto) o la NIRS (spettroscopia nel vicino infrarosso, per identificare la composizione lipidica della placca) potrebbe affinare ulteriormente la nostra comprensione e le nostre strategie. Anche l’analisi della fluidodinamica computazionale (CFD) potrebbe aiutarci a capire meglio come le alterazioni del flusso sanguigno (come lo stress di parete o “wall shear stress”) contribuiscano alla SER, specialmente in caso di sottoespansione o malapposizione dello stent.

In conclusione: un passo avanti nella lotta alla SER

La restenosi al bordo dello stent è una sfida clinica che, grazie a studi come questo, stiamo imparando a conoscere e affrontare meglio. L’ecografia intravascolare si conferma uno strumento diagnostico potentissimo, capace di svelarci i meccanismi biologici e meccanici alla base del problema. Questo ci permette di non andare “alla cieca”, ma di scegliere il trattamento più appropriato, che sia un palloncino medicato o un nuovo stent, spesso dopo un’adeguata preparazione della lesione.

La buona notizia è che, con le giuste strategie, i tassi di eventi avversi a lungo termine sono bassi. La strada è ancora lunga e la ricerca continua, ma ogni passo avanti ci avvicina a interventi coronarici percutanei sempre più sicuri ed efficaci per i nostri pazienti. E questo, per chi come me ha a cuore la salute del cuore, è la cosa più importante!

Fonte: Springer