Isotopi Svelano i Segreti Millenari del Giacimento di Lovisa: Un Viaggio nella Geochimica

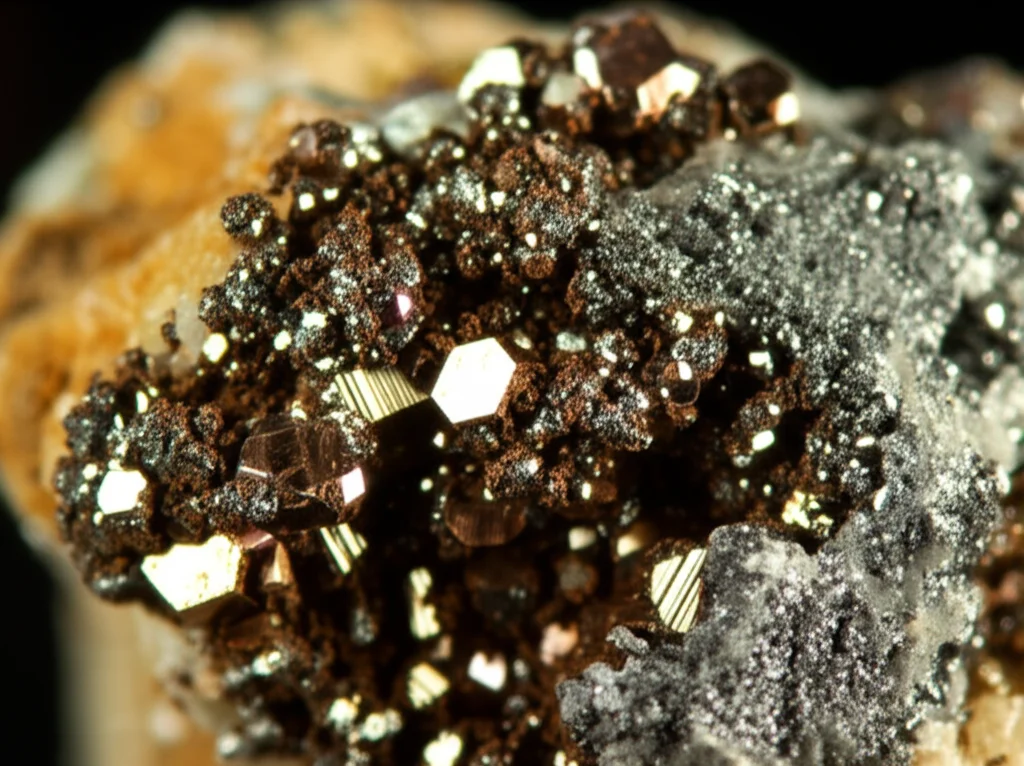

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un’avventura affascinante nel cuore della Svezia, precisamente nella regione di Bergslagen. Qui si nasconde un tesoro geologico, il giacimento di solfuri di Zinco (Zn) e Piombo (Pb) di Lovisa. Ma come si è formato? Quanti anni ha esattamente? E come è cambiato nel tempo? Per rispondere a queste domande, noi scienziati abbiamo usato degli strumenti potentissimi: gli isotopi! Non spaventatevi, vi spiego tutto in modo semplice. Immaginate gli isotopi come diverse “versioni” dello stesso elemento chimico, un po’ più pesanti o un po’ più leggere. Studiando le loro proporzioni in minerali come la sfalerite (il principale minerale di zinco) e la galena (quello di piombo), possiamo ricostruire la storia incredibilmente antica di questo giacimento.

Un Orologio Geologico di Precisione: La Datazione U-Pb

La prima domanda è: quando si è formato Lovisa? Per scoprirlo, abbiamo usato un metodo chiamato datazione Uranio-Piombo (U-Pb) su dei minuscoli cristalli chiamati zirconi. Questi zirconi si trovano intrappolati in rocce vulcaniche particolari, depositi derivanti da colate sottomarine (chiamate “mass flow deposits”), che si trovano sia sotto (nel “piede stratigrafico”) sia sopra (nel “tetto stratigrafico”) gli strati mineralizzati. È come trovare degli orologi fermi nel tempo all’interno delle rocce!

Abbiamo analizzato zirconi da tre diversi livelli:

- Due livelli sotto la mineralizzazione ci hanno dato età quasi identiche: 1892 ± 2 milioni di anni e 1892 ± 5 milioni di anni.

- Un livello sopra la mineralizzazione ha dato un’età di 1891 ± 3 milioni di anni.

Questi dati sono fantastici! Ci dicono, con una precisione incredibile, che la mineralizzazione di Lovisa si è depositata proprio intorno a 1.892 milioni di anni fa (nel Paleoproterozoico, per i più tecnici), durante una pausa nell’attività vulcanica sottomarina che caratterizzava la regione di Bergslagen in quel periodo remoto.

Le Firme Isotopiche: Cosa Ci Raccontano Zinco, Cadmio e Zolfo?

Ora che sappiamo l’età, come si sono formati questi solfuri? Qui entrano in gioco gli isotopi “stabili” di Zinco (Zn), Cadmio (Cd) e anche dello Zolfo (S), che si trova legato ai metalli nei solfuri. Abbiamo analizzato la sfalerite, il minerale chiave.

Abbiamo osservato delle correlazioni interessanti:

- I valori degli isotopi di zinco (espressi come δ⁶⁶Zn) variano da -0.299 a +0.219‰.

- I valori degli isotopi di zolfo (δ³⁴S) variano da -0.2 a +4.7‰.

- Il rapporto tra Zinco e Cadmio (Zn/Cd) varia da 122 a 659.

La cosa affascinante è che questi tre parametri sono correlati positivamente: quando uno aumenta, tendono ad aumentare anche gli altri. Questo suggerisce un processo chiamato frazionamento cinetico dipendente dalla massa durante la deposizione dei solfuri. In parole povere, quando i solfuri precipitavano da un fluido idrotermale caldo, gli isotopi più leggeri (come ⁶⁴Zn) e il Cadmio (che tende a sostituire lo Zinco) venivano incorporati preferenzialmente nei primi cristalli formati o in quelli più vicini alla sorgente del fluido. Man mano che il fluido si spostava o il processo continuava, il fluido rimanente si arricchiva degli isotopi più pesanti (come ⁶⁶Zn) e diventava più povero di Cadmio, portando a valori di δ⁶⁶Zn e Zn/Cd più alti nei solfuri depositati successivamente o più lontano.

Abbiamo anche notato che, salendo negli strati rocciosi (quindi andando verso depositi più recenti), questi parametri (δ⁶⁶Zn, δ³⁴S, Zn/Cd) e anche il rapporto Zn/Pb tendono a diminuire. Questo ci suggerisce che il sistema idrotermale che alimentava il giacimento sia “maturato” nel tempo. I fluidi arrivati più tardi al sito di deposizione erano probabilmente meno “frazionati”, forse perché più caldi o perché il percorso era diventato più efficiente.

Come precipitavano questi solfuri? Le analisi isotopiche, in particolare i valori degli isotopi di Cadmio (δ¹¹⁴Cd, tra -0.212 e -0.069‰) e di Zolfo, ci portano a escludere un ruolo significativo dei batteri (riduzione batterica dei solfati, BSR). Non vediamo quei valori estremamente negativi tipici dell’attività biologica. Sembra invece più probabile un meccanismo chimico: la riduzione termochimica dei solfati (TSR) e il raffreddamento dei fluidi idrotermali man mano che risalivano verso il fondale marino.

Il Passaporto dei Metalli: Gli Isotopi del Piombo

E da dove venivano i metalli? Gli isotopi del Piombo (Pb) sono come un passaporto geologico. Analizzando la galena e la sfalerite, abbiamo visto che la composizione isotopica del piombo indica che i metalli sono stati “lisciviati” (cioè sciolti e trasportati) principalmente da rocce vulcaniche felsiche (ricche di silice) della regione, datate tra 1.91 e 1.89 miliardi di anni fa. Questa è la “firma” originale.

Tuttavia, c’è una complicazione interessante. Soprattutto nella sfalerite (che originariamente conteneva poco piombo), troviamo una componente di piombo più “radiogenico”. Questo significa piombo che si è formato più tardi, dalla decomposizione radioattiva di Uranio (U) e Torio (Th) presenti nelle rocce circostanti o forse anche in minuscole inclusioni all’interno della stessa sfalerite. Questo piombo “extra” è stato probabilmente aggiunto durante un evento successivo: il metamorfismo.

L’Impronta del Metamorfismo

Tutta la regione di Bergslagen, infatti, è stata sottoposta a intense pressioni e temperature durante l’orogenesi Svecocareliana (circa 1.9-1.8 miliardi di anni fa), raggiungendo la facies anfibolitica. Questo processo ha “cotto” e deformato le rocce e i minerali originali. Ci si potrebbe aspettare che questo rimescolamento abbia cancellato le firme isotopiche originali.

E invece no! Sebbene ci sia stata un’aggiunta di piombo radiogenico (più evidente dove il piombo originale era scarso, come nella “Sphalerite ore”) e una certa “remobilizzazione” dei solfuri (formazione di vene che tagliano le strutture precedenti), le variazioni sistematiche degli isotopi di Zn, Cd e S tra i diversi strati mineralizzati (come la “Sphalerite ore” più in basso e la “Main ore” più in alto) sono state in gran parte conservate! Anche gli isotopi del Ferro (Fe), sebbene più variabili e complessi da interpretare, mostrano valori compatibili con un’origine idrotermale simile a quella di altri depositi di ferro della regione.

Questo ci dice che l’omogeneizzazione isotopica durante il metamorfismo è stata limitata, almeno su scala del giacimento. Le differenze chimiche e isotopiche tra i diversi impulsi idrotermali che hanno formato i vari letti di minerale sono ancora leggibili, nonostante la “cottura” successiva. È incredibile come le rocce possano conservare queste memorie chimiche per quasi due miliardi di anni!

Conclusioni: Un Approccio Integrato è la Chiave

Cosa abbiamo imparato da questo viaggio isotopico a Lovisa?

- Il giacimento si è formato circa 1.892 milioni di anni fa, in un ambiente sottomarino durante pause vulcaniche.

- La precipitazione dei solfuri è stata guidata da processi chimici (TSR e raffreddamento) e ha comportato un frazionamento cinetico degli isotopi di Zn, S e del rapporto Zn/Cd.

- Il sistema idrotermale è maturato nel tempo, con fluidi successivi meno frazionati.

- I metalli provengono principalmente da rocce vulcaniche locali coeve (~1.9 Ga).

- Il metamorfismo successivo ha aggiunto piombo radiogenico e causato remobilizzazione locale, ma ha preservato in gran parte le firme isotopiche primarie legate alla genesi del giacimento.

Questo studio dimostra splendidamente come l’integrazione di diversi sistemi isotopici (U-Pb, Zn, Cd, Fe, Pb, S) con le osservazioni geologiche (stratigrafia, struttura, paragenesi) sia fondamentale per svelare storie complesse come quella del giacimento di Lovisa. Ogni sistema isotopico, preso da solo, potrebbe portare a interpretazioni ambigue, ma insieme dipingono un quadro coerente e affascinante della nascita e dell’evoluzione di questo antico tesoro geologico. Non è meraviglioso poter leggere la storia della Terra scritta nelle sue rocce?

Fonte: Springer