Ipragliflozin: Un Aiuto al Cuore Diabetico? Dipende da Peso e Funzione!

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi appassiona particolarmente: come possiamo aiutare il cuore dei nostri pazienti, specialmente quelli che convivono con il diabete di tipo 2 (T2DM) e la malattia renale cronica (CKD). Sapete, queste due condizioni mettono a dura prova il nostro motore principale, il cuore, e in particolare una sua funzione spesso trascurata ma fondamentale: la funzione diastolica. Si tratta della capacità del ventricolo sinistro (la camera principale del cuore) di rilassarsi e riempirsi correttamente di sangue tra un battito e l’altro. Quando questa funzione si altera, si parla di disfunzione diastolica, un problema comune in chi ha diabete e problemi renali, e che può portare allo scompenso cardiaco, anche quando la “forza di pompa” (la frazione di eiezione, LVEF) sembra normale.

Negli ultimi anni, una classe di farmaci nati per il diabete, gli inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2 inibitori), che chiameremo affettuosamente “gliflozine”, ha mostrato incredibili benefici cardiovascolari, andando ben oltre il semplice controllo della glicemia. Si è visto che proteggono dal peggioramento dello scompenso cardiaco e riducono i ricoveri, anche nei pazienti con quella forma di scompenso a frazione di eiezione preservata (HFpEF), dove il problema è proprio la diastole! Ma come agiscono esattamente sulla funzione diastolica? I risultati degli studi finora sono stati un po’ contrastanti.

Ecco perché mi sono tuffato con interesse in una sotto-analisi di uno studio importante, il PROCEED trial. L’obiettivo principale del PROCEED era valutare l’effetto di una specifica gliflozina, l’Ipragliflozin, sulla funzione endoteliale (la salute dei vasi sanguigni) in pazienti con T2DM e CKD. Ma, da buoni ricercatori curiosi, abbiamo voluto vedere se, in un sottogruppo di questi pazienti, l’Ipragliflozin avesse fatto qualcosa anche per la funzione diastolica del cuore, misurata con l’ecocardiografia dopo 24 settimane di trattamento.

Come abbiamo indagato?

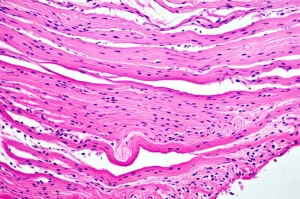

Abbiamo analizzato i dati di 57 partecipanti al PROCEED trial (28 trattati con Ipragliflozin e 29 con terapia standard senza SGLT2 inibitori) per i quali avevamo a disposizione i dati ecocardiografici sia all’inizio che dopo 24 settimane. L’indicatore chiave che abbiamo guardato è stato il rapporto E/e’, un parametro ecocardiografico che ci dà un’idea delle pressioni di riempimento del ventricolo sinistro e, quindi, della funzione diastolica. Un valore più basso di E/e’ generalmente indica una migliore funzione diastolica. Ci siamo chiesti: l’Ipragliflozin cambia questo valore rispetto alla terapia standard? E questo effetto cambia a seconda delle caratteristiche iniziali del paziente, come la frazione di eiezione (LVEF), l’indice di massa corporea (BMI), i livelli di NT-proBNP (un marcatore di stress cardiaco), la funzione renale (eGFR) o la perdita di albumina nelle urine (UACR)?

Risultato Generale: Niente di Fatto?

A prima vista, guardando l’intero gruppo di 57 pazienti, non abbiamo trovato una differenza statisticamente significativa nella variazione del rapporto E/e’ tra chi prendeva Ipragliflozin e chi no. La differenza media era piccola e l’intervallo di confidenza includeva lo zero (-0.82 [95% CI: -2.44 a 0.81]; P=0.317). Sembrava quasi un “nulla di fatto”. Anche i livelli iniziali di NT-proBNP, eGFR e UACR non sembravano influenzare l’effetto del farmaco su questo parametro.

Il Dettaglio che Fa la Differenza: LVEF e BMI

Ma poi, come spesso accade nella ricerca, siamo andati a scavare un po’ più a fondo, dividendo i pazienti in sottogruppi. E qui le cose si sono fatte interessanti! Abbiamo notato che l’effetto dell’Ipragliflozin sul rapporto E/e’ non era uguale per tutti, ma dipendeva da due fattori chiave presenti all’inizio dello studio: la frazione di eiezione (LVEF) e l’indice di massa corporea (BMI).

Ecco cosa abbiamo scoperto:

- Nei pazienti che partivano con una buona funzione di pompa (LVEF ≥ 60%), l’Ipragliflozin ha significativamente ridotto il rapporto E/e’ rispetto al gruppo di controllo (differenza: -1.42; P=0.038). Un segnale positivo per la funzione diastolica!

- Al contrario, nei pochi pazienti con una LVEF iniziale inferiore al 60%, non abbiamo visto questo beneficio (differenza: 1.83; P=0.527).

- Similmente, nei pazienti che erano in sovrappeso o obesi (BMI ≥ 25 kg/m²), l’Ipragliflozin ha portato a una riduzione significativa dell’E/e’ (differenza: -1.95; P=0.020).

- Invece, nei pazienti normopeso (BMI < 25 kg/m²), l'effetto non era significativo (differenza: 1.34; P=0.363).

Queste differenze tra i sottogruppi erano statisticamente significative (P per interazione = 0.048 per LVEF e 0.016 per BMI), suggerendo che non si trattava di un caso. Insomma, sembra che l’Ipragliflozin dia una mano alla funzione diastolica soprattutto in chi ha già una buona “pompa” e in chi ha qualche chilo di troppo.

Perché questa differenza? L’indizio della Pressione

Ci siamo chiesti quale potesse essere il meccanismo dietro a questi risultati. Analizzando ulteriormente i dati, abbiamo notato una correlazione interessante. Nei pazienti con LVEF ≥ 60% trattati con Ipragliflozin, la riduzione del rapporto E/e’ era associata a una riduzione della pressione arteriosa, sia sistolica che diastolica. Anche nei pazienti con BMI ≥ 25 kg/m², la riduzione dell’E/e’ era correlata alla riduzione della pressione diastolica.

Questo è un indizio importante! Sappiamo che le gliflozine possono abbassare la pressione sanguigna. Ridurre la pressione significa ridurre il “postcarico”, cioè la resistenza contro cui il cuore deve pompare il sangue. Un minor postcarico può alleggerire il lavoro del cuore e favorire il suo rilassamento durante la diastole. Quindi, è possibile che l’effetto benefico dell’Ipragliflozin sulla funzione diastolica, osservato in questi specifici sottogruppi, sia mediato, almeno in parte, dalla sua capacità di ridurre la pressione arteriosa e quindi il carico di lavoro del cuore.

Certo, i meccanismi d’azione degli SGLT2 inibitori sono molteplici e complessi: migliorano l’efficienza metabolica del cuore, riducono il precarico (il volume di sangue che arriva al cuore), attenuano l’infiammazione e la fibrosi nel miocardio, e hanno effetti positivi sui reni. Tutti questi fattori potrebbero contribuire, ma nel nostro studio, la correlazione più evidente emersa è stata quella con la pressione.

Cosa significa tutto questo?

Questa sotto-analisi del PROCEED trial aggiunge un tassello interessante al puzzle degli effetti cardiaci delle gliflozine. Anche se l’effetto globale sull’E/e’ non era significativo nell’intera coorte (che, ricordiamolo, era piccola), i risultati nei sottogruppi suggeriscono che l’Ipragliflozin, in sole 24 settimane, potrebbe migliorare la performance diastolica in pazienti con diabete e malattia renale cronica, ma soprattutto se hanno una frazione di eiezione conservata (LVEF ≥ 60%) o un indice di massa corporea più elevato (BMI ≥ 25 kg/m²).

Questo risultato è in linea con un nostro precedente studio [26], sempre con Ipragliflozin ma su un periodo più lungo (24 mesi), dove avevamo visto un miglioramento dell’E/e’ solo nei pazienti con LVEF ≥ 60%. Il fatto che qui l’effetto si veda già a 24 settimane è notevole, forse perché i pazienti di questo studio (con T2DM e CKD) avevano un diabete potenzialmente più avanzato.

Certo, bisogna essere onesti, il nostro studio ha dei limiti. Primo fra tutti, il numero di pazienti in questa sotto-analisi era piccolo, quindi non possiamo escludere che alcuni risultati (o la mancanza di essi) siano dovuti al caso o alla mancanza di potenza statistica (errore di tipo II). Inoltre, l’analisi ecocardiografica non era centralizzata e mancavano dati su altri parametri importanti come la massa ventricolare sinistra o i marker infiammatori. Non c’erano poi pazienti in terapia con agonisti del GLP-1, un’altra classe di farmaci antidiabetici con benefici cardiaci, quindi non sappiamo come le due terapie interagirebbero.

Tirando le Somme

Nonostante i limiti, credo che questi risultati siano stimolanti. Ci dicono che l’Ipragliflozin potrebbe avere un ruolo nel migliorare la funzione diastolica in pazienti complessi come quelli con diabete e malattia renale cronica, ma l’efficacia potrebbe essere maggiore in sottogruppi specifici, come quelli con LVEF preservata o BMI elevato. L’associazione con la riduzione della pressione suggerisce che l’alleggerimento del carico di lavoro cardiaco (riduzione del postcarico) possa essere uno dei meccanismi chiave.

È un’ulteriore conferma del potenziale cardioprotettivo di questa classe di farmaci e ci spinge a continuare a indagare per capire sempre meglio come e in chi funzionano al meglio. La strada per ottimizzare le terapie per i nostri pazienti passa anche da queste analisi dettagliate!

Fonte: Springer