Molecole Ospiti e Inquilini Esigenti: Un’Avventura nella Chimica Supramolecolare con H1 e H2

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo microscopico, un posto dove le molecole giocano a “ospite e inquilino”. Immaginate delle molecole più grandi, che chiamiamo ospiti (host), capaci di creare delle “case” o delle “tasche” per accogliere molecole più piccole, gli inquilini (guest). È un campo di ricerca pazzesco, noto come chimica ospite-ospite, e le interazioni che governano questi incontri sono sottili ma potentissime: legami idrogeno, interazioni π (pi greco), forze deboli che insieme creano strutture complesse e ordinate.

Questa scienza non è solo bella da studiare, ma ha applicazioni incredibili: dalla purificazione dell’acqua all’eliminazione di inquinanti, dal rilascio controllato di farmaci allo sviluppo di nuovi sensori e tecniche cromatografiche. Pensate, ad esempio, a quanto è difficile rimuovere sostanze come il diossano dalle acque reflue a causa della sua alta solubilità. La chimica ospite-ospite potrebbe offrire una soluzione elegante ed efficiente!

I Protagonisti della Nostra Storia: H1 e H2

Nel nostro laboratorio, ci siamo concentrati su due specifiche molecole ospite, piuttosto complesse, chiamate H1 (N,N’-bis(9-fenil-9H-xanten-9-il)propan-1,3-diammina) e H2 (N,N’-bis(9-fenil-9H-xanten-9-il)butan-1,4-diammina). Entrambe presentano due grosse unità tricicliche derivate dallo xantene, collegate da una catena di ammina (un po’ più corta in H1, un po’ più lunga in H2). Già sapevamo da studi precedenti che queste molecole, soprattutto H2, sono brave a “catturare” diversi tipi di solventi.

La domanda che ci siamo posti è stata: come si comporteranno H1 e H2 di fronte a quattro specifici “inquilini”? Abbiamo scelto quattro solventi comuni, spesso presenti come inquinanti, tutti con una struttura ad anello a sei atomi: il diossano (DIO), la morfolina (MOR), la piperidina (PIP) e il tetraidropirano (THP). Sono molecole simili ma con piccole differenze (presenza di ossigeno, azoto o solo carbonio nell’anello). Volevamo vedere se H1 e H2 avessero delle preferenze e come avvenisse l’incastro a livello molecolare.

Primi Incontri: Cristallizzazione e Prime Scoperte

Il primo passo è stato semplice: abbiamo provato a far cristallizzare H1 e H2 separatamente da ciascuno dei quattro solventi. In pratica, abbiamo sciolto l’ospite nel solvente “inquilino” puro e abbiamo aspettato che si formassero dei cristalli. Analizzando questi cristalli (con una tecnica chiamata spettroscopia 1H-NMR), abbiamo scoperto cose interessanti.

H1 si è rivelato piuttosto selettivo: ha formato un complesso solo con il diossano (DIO), intrappolando tre molecole di DIO per ogni due molecole di H1 (un rapporto 2:3). Con morfolina e piperidina, invece, H1 è semplicemente ricristallizzato da solo, senza “ospitare” nessuno. Con il THP, non siamo riusciti a ottenere cristalli adatti.

H2, al contrario, si è dimostrato un ospite molto più socievole! Ha formato complessi con tutti e quattro i solventi. Con la piperidina (PIP), il rapporto era 1:1 (una molecola di H2 per una di PIP), mentre con diossano (DIO), morfolina (MOR) e tetraidropirano (THP), il rapporto era 1:2 (una molecola di H2 per due di solvente). Questo conferma quanto già sospettavamo: H2 ha una maggiore capacità di formare complessi rispetto a H1.

Uno Sguardo Approfondito: La Magia della Diffrazione a Raggi X

Ma come sono fatte esattamente queste “case molecolari”? Per capirlo, abbiamo usato una tecnica potentissima: la diffrazione a raggi X su cristallo singolo (SCXRD). Questa tecnica ci permette di “vedere” la posizione esatta di ogni atomo all’interno del cristallo, svelando la struttura tridimensionale del complesso ospite-ospite.

I risultati sono stati illuminanti!

- Nel complesso 2(H1)·3(DIO), le molecole di diossano si trovavano in grandi cavità create dall’impacchettamento delle molecole H1.

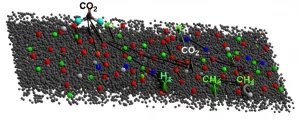

- Nei complessi di H2 con diossano (H2·2(DIO)), morfolina (H2·MOR) e una delle forme cristalline del tetraidropirano (H2·2(THP)a), abbiamo scoperto che le strutture erano molto simili (isostrutturali). Qui, le molecole ospiti non erano in cavità chiuse, ma si allineavano lungo dei canali multidirezionali che attraversavano il cristallo. Immaginate dei tunnel molecolari!

- Il complesso con la piperidina (H2·PIP) era diverso. Qui, le molecole di piperidina (insieme a qualche molecola d’acqua che si era intrufolata!) occupavano delle gabbie discrete, non canali continui.

- E la sorpresa finale: con il tetraidropirano (THP), abbiamo trovato non una, ma due forme cristalline diverse (polimorfi)! La seconda forma, H2·2(THP)b, aveva una struttura unica, con le molecole di THP intrappolate in canali unidirezionali estremamente stretti.

Analizzando le interazioni, abbiamo notato legami idrogeno classici (tipo N-H···O tra ospite e ospite) e non classici (tipo C-H···π tra ospite e ospite, o C-H···O tra ospite e ospite o tra ospiti stessi) che aiutano a tenere insieme la struttura. Curiosamente, nel complesso H2·PIP, non abbiamo trovato interazioni dirette significative (come legami idrogeno) tra la molecola ospite H2 e la piperidina. La piperidina interagiva principalmente con la molecola d’acqua, che a sua volta interagiva con H2. Un dettaglio che si rivelerà importante!

Abbiamo anche osservato come le molecole H1 e H2 cambiano leggermente la loro forma (conformazione) quando intrappolano un ospite rispetto a quando sono “libere” (nella loro forma cristallina pura, o apohost). Ad esempio, in tutti i complessi di H2, la molecola assumeva una simmetria particolare (centro di inversione) che la rendeva perfettamente “piatta” e allungata, a differenza della sua forma libera.

La Sfida della Scelta: Esperimenti di Competizione

A questo punto, la domanda sorge spontanea: se mettiamo H2 (il nostro ospite più versatile) in una miscela di diversi solventi “inquilini”, quale sceglierà? Per scoprirlo, abbiamo condotto esperimenti di competizione. Abbiamo sciolto H2 in miscele binarie (due solventi), ternarie (tre solventi) e quaternarie (tutti e quattro i solventi insieme, in proporzioni uguali) e abbiamo analizzato i cristalli risultanti (usando la gascromatografia, GC, per quantificare gli ospiti intrappolati).

Purtroppo, con H1 non è stato possibile fare questi esperimenti: cristallizzava troppo, troppo lentamente (forse perché si scioglieva troppo bene?). Ma con H2 i risultati sono stati chiari:

- Quando DIO era presente nella miscela, era quasi sempre l’ospite preferito o uno dei preferiti.

- Anche la MOR era spesso scelta da H2.

- Il THP veniva selezionato, ma generalmente meno di DIO e MOR.

- La piperidina (PIP)? Era costantemente l’ospite meno preferito, a volte addirittura non veniva inclusa per niente (come nell’esperimento con tutti e quattro i solventi)!

Questo risultato si sposa perfettamente con quanto visto nella struttura cristallina di H2·PIP: la mancanza di interazioni dirette forti tra H2 e PIP spiega perché H2 non la “scelga” volentieri quando ha altre opzioni. È come se H2 preferisse inquilini con cui può stabilire un legame più solido!

Abbiamo anche fatto esperimenti più dettagliati variando le proporzioni iniziali dei solventi nelle miscele binarie (tipo 20:80, 40:60, ecc.) per costruire dei “profili di selettività”. Questi grafici confermano la tendenza: H2 mostra una chiara preferenza per DIO rispetto a PIP, una preferenza per MOR rispetto a PIP, mentre tra DIO, MOR e THP la scelta è meno netta, a volte quasi inesistente (selettività bassa).

Il Test del Calore: Stabilità Termica

Un’ultima prova: quanto sono stabili questi complessi? Abbiamo scaldato i cristalli ottenuti (usando tecniche come TGA e DSC) per vedere a quale temperatura rilasciavano le molecole ospiti intrappolate. La temperatura di inizio del rilascio (chiamata Ton) ci dà un’indicazione della stabilità termica del complesso: più alta è la Ton, più stabile è il complesso.

I risultati hanno confermato le preferenze osservate:

- I complessi di H2 con gli ospiti preferiti, DIO e MOR, erano i più stabili, con Ton rispettivamente di 56.7 °C e 48.2 °C.

- Il complesso con PIP (H2·PIP) era meno stabile (Ton = 42.2 °C).

- Il complesso con THP (H2·2(THP)) si è rivelato instabile già a temperatura ambiente, perdendo l’ospite molto facilmente.

Anche il complesso di H1 con DIO (2(H1)·3(DIO)) era piuttosto stabile, con una Ton di 74.2 °C. Sembra proprio che una buona “intesa” molecolare (interazioni favorevoli) porti non solo a una preferenza nella formazione del complesso, ma anche a una maggiore stabilità!

Conclusioni di un Viaggio Molecolare

Quindi, cosa abbiamo imparato da questa avventura? Abbiamo visto che due molecole ospite molto simili (H1 e H2) possono avere comportamenti diversi. H2 è un “ospitante” più versatile di H1 per questa serie di solventi ciclici a sei membri. Abbiamo scoperto che H2 preferisce nettamente DIO e MOR rispetto a PIP, e che questa preferenza è legata sia alla stabilità termica dei complessi formati, sia, nel caso di PIP, alla mancanza di interazioni dirette ospite-ospite nella struttura cristallina. Abbiamo anche svelato la complessità strutturale di questi sistemi, trovando diverse modalità di “alloggio” per gli ospiti (gabbie, canali larghi, canali stretti) e persino l’esistenza di polimorfi.

Ogni piccolo dettaglio, ogni interazione debole, contribuisce a determinare chi viene accolto e chi viene respinto in questo affascinante ballo molecolare. Capire queste regole è fondamentale non solo per la conoscenza di base, ma anche per progettare nuovi materiali intelligenti capaci, ad esempio, di catturare selettivamente inquinanti specifici o di rilasciare farmaci nel posto giusto al momento giusto. La chimica ospite-ospite continua a sorprenderci e a offrirci strumenti potenti per affrontare sfide importanti!

Fonte: Springer