DNA SOS: L’Abbraccio Segreto tra Ku70/80 e le Polimerasi Riparatrici!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del microcosmo che ci compone! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore delle nostre cellule, per scoprire come affrontano uno dei pericoli più insidiosi: i danni al DNA. Immaginate il nostro DNA come un libretto di istruzioni incredibilmente lungo e complesso. Se una pagina si strappa in due (una rottura del doppio filamento, o DSB, nel gergo scientifico), sono guai seri! La cellula potrebbe morire o, peggio, trasformarsi in una cellula cancerosa. Fortunatamente, abbiamo dei meccanismi di riparazione super efficienti, e il protagonista di oggi è il sistema chiamato Non-Homologous End Joining (NHEJ), il principale meccanismo di “pronto intervento” nei mammiferi come noi.

Ma come funziona questo NHEJ? Un Lavoro di Squadra Molecolare

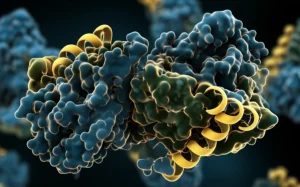

Pensate all’NHEJ come a una squadra di operai specializzati. I primi ad arrivare sulla scena del “crimine” (la rottura del DNA) sono le proteine Ku70/80. Questo duo è come un anello che si infila sulle estremità rotte del DNA, segnalando l’emergenza e reclutando altri attori. Tra questi, c’è una grossa proteina chinasi chiamata DNA-PKcs, che insieme a Ku forma l’oloenzima DNA-PK. Poi arrivano altri aiutanti come la DNA ligasi IV (LigIV), XRCC4 e XLF, che preparano il terreno per la fase finale: la saldatura dei frammenti.

A volte, però, le estremità del DNA non sono “pulite” e pronte per essere ricucite. Magari mancano dei pezzetti, o ci sono delle basi danneggiate. Qui entrano in gioco le “operaie specializzate nel riempimento”: le polimerasi della famiglia X, in particolare Polimerasi λ (Pol λ) e Polimerasi μ (Pol μ). Queste polimerasi sono capaci di aggiungere i mattoncini mancanti (i nucleotidi) per riempire i vuoti. Ma come fanno a sapere dove andare e come interagiscono con il resto della squadra, specialmente con Ku70/80? Questo è stato un bel rompicapo per noi scienziati… fino ad ora!

Svelare i Segreti con la Crio-Microscopia Elettronica (Crio-EM)

Per capire questi meccanismi, abbiamo usato una tecnica potentissima chiamata crio-microscopia elettronica (crio-EM). In pratica, congeliamo rapidamente i complessi proteici e li osserviamo con un microscopio elettronico, ottenendo immagini tridimensionali ad altissima risoluzione. È come avere degli occhiali 3D per vedere le molecole al lavoro!

Grazie alla crio-EM, siamo riusciti a “fotografare” Pol λ mentre interagisce con il complesso sinaptico di DNA-PK (quello che tiene vicine le estremità del DNA rotto) e Pol μ legata al complesso Ku70/80-DNA. E cosa abbiamo scoperto? Un dettaglio cruciale: entrambe le polimerasi usano una loro specifica regione, chiamata dominio BRCT (presente all’estremità N-terminale), per “agganciarsi” a Ku70/80. Pensate al dominio BRCT come a una mano che afferra saldamente Ku70/80 in un punto specifico, una sorta di “ponte” sulla struttura ad anello di Ku.

Questa scoperta è stata entusiasmante! Abbiamo identificato i precisi “punti di contatto” tra i domini BRCT delle polimerasi e Ku70/80. Per Pol λ, ad esempio, residui come l’Arginina 57 (R57) e la Leucina 60 (L60) nel suo dominio BRCT sembrano essere fondamentali per questo aggancio. Dal lato di Ku70/80, abbiamo individuato residui specifici su Ku70 (come F303, T307, L310) e Ku80 (come E292, E304) che sono cruciali per l’interazione.

Dalla Struttura alla Funzione: Test di Laboratorio Confermano le Scoperte

Avere una bella mappa strutturale è fantastico, ma volevamo vedere se queste interazioni fossero davvero importanti per la cellula. Così, abbiamo iniziato a “giocare” con queste proteine. Abbiamo creato delle versioni mutate di Pol λ e Pol μ, cambiando proprio quei residui che pensavamo fossero importanti per l’aggancio a Ku70/80. Abbiamo fatto lo stesso con Ku70/80, mutando i suoi punti di contatto.

Poi abbiamo condotto una serie di esperimenti funzionali:

- Reclutamento al danno: Usando un laser per creare danni al DNA in specifiche aree del nucleo cellulare, abbiamo osservato se le polimerasi (marcate con proteine fluorescenti) riuscivano a raggiungere il sito danneggiato. Abbiamo visto che se l’interazione con Ku70/80 era compromessa a causa delle mutazioni, il reclutamento delle polimerasi era significativamente ridotto. È interessante notare che il reclutamento del solo dominio BRCT di Pol λ era quasi completamente dipendente da Ku, mentre la Pol λ intera poteva arrivare al danno anche in assenza di Ku, suggerendo che ha anche altri modi per “sentire” il DNA danneggiato, magari per altri ruoli al di fuori dell’NHEJ.

- Attività di riempimento dei gap: Abbiamo sviluppato un ingegnoso sistema reporter. In pratica, abbiamo inserito nelle cellule un plasmide (un piccolo DNA circolare) che, dopo essere stato tagliato da un enzima specifico (Cpf1), presentava un “gap” da riempire. Se le polimerasi facevano bene il loro lavoro, veniva prodotta una proteina fluorescente (mCherry) che potevamo misurare. Ebbene sì, le mutazioni che disturbavano l’interazione Pol X-Ku70/80 riducevano drasticamente la capacità delle cellule di riempire questi gap! Pol λ si è dimostrata la star principale in questo compito, ma Pol μ poteva dare una mano, specialmente se Pol λ era assente.

- Sopravvivenza cellulare: Infine, abbiamo esposto le cellule a radiazioni ionizzanti (come i raggi X), che causano proprio le rotture del doppio filamento. Le cellule con mutazioni che impedivano la corretta interazione tra Ku70/80 e le polimerasi erano molto più sensibili alle radiazioni e morivano più facilmente. Questo dimostra che un aggancio efficiente è vitale per la sopravvivenza della cellula!

Un dato particolarmente interessante è emerso quando abbiamo usato una Pol λ “morta” dal punto di vista catalitico (cioè incapace di aggiungere nucleotidi) ma ancora capace di legarsi a Ku. Questa Pol λ “morta” peggiorava la situazione più della semplice assenza di Pol λ, probabilmente perché occupava il sito di legame su Ku, impedendo a Pol μ di intervenire. Questo è un classico effetto “dominante negativo”. Ma se in questa Pol λ “morta” introducevamo anche una mutazione che le impediva di legarsi a Ku (come R57E), l’effetto negativo spariva! Questo conferma che è proprio l’interazione con Ku a essere cruciale.

Un Modello Unificato per Tutte le Polimerasi X?

Le nostre strutture di Pol λ e Pol μ con Ku70/80, insieme a predizioni computazionali per un’altra polimerasi della famiglia X, la TdT (Terminal deoxynucleotidyl Transferase, importante soprattutto nella ricombinazione V(D)J del sistema immunitario), suggeriscono qualcosa di molto elegante: tutte queste polimerasi sembrano usare una regione di contatto simile su Ku70/80. In particolare, i residui Ku80 E304 e Ku70 F303 sembrano essere dei punti di ancoraggio comuni. La composizione generale del dominio BRCT è conservata tra i membri della famiglia Pol X, supportando questa idea di un meccanismo di interazione condiviso.

Questo ci porta a proporre un modello unificato: i domini BRCT delle polimerasi X si legano a Ku70/80 in un sito specifico, permettendo il loro reclutamento nel complesso NHEJ. È affascinante pensare a Ku70/80 come a un vero e proprio “hub” strutturale. Non solo lega il DNA e DNA-PKcs, ma ha siti di legame distinti per XLF, PAXX, la Ligasi IV e ora, come abbiamo dimostrato, per le polimerasi X. È come un capocantiere che coordina diverse squadre di operai, ognuna con il suo compito specifico (sinapsi, attività chinasica, polimerizzazione, legatura).

Le nostre strutture indicano che l’interazione Pol λ-Ku70/80 avviene presto nel processo NHEJ, quando DNA-PKcs è ancora presente e le estremità del DNA potrebbero non essere ancora accessibili agli enzimi di processamento. Inoltre, il fatto che abbiamo ottenuto queste strutture usando DNA con estremità piatte suggerisce che non è la natura delle estremità del DNA a dettare l’ingaggio delle Pol X, ma piuttosto la loro affinità intrinseca per il complesso DNA-PK iniziale.

Implicazioni e Sguardo al Futuro

Capire nel dettaglio come funziona la riparazione del DNA è fondamentale. Questi meccanismi sono essenziali per prevenire malattie come il cancro e per la risposta delle cellule a trattamenti come la radioterapia. Le nostre scoperte sull’interazione tra Ku70/80 e le polimerasi X non solo riempiono una lacuna importante nella nostra conoscenza dell’NHEJ, ma aprono anche la strada a future ricerche. Potremmo, ad esempio, pensare di modulare queste interazioni per migliorare l’efficacia delle terapie antitumorali o per proteggere le cellule sane.

Il lavoro di squadra all’interno della cellula è qualcosa di incredibilmente complesso e finemente regolato. Ogni proteina ha il suo ruolo, e le interazioni tra di esse sono la chiave per il corretto funzionamento dell’intero sistema. È un po’ come un’orchestra molecolare, e noi stiamo solo iniziando a capire come tutti gli strumenti suonano insieme per creare la sinfonia della vita (e della sua riparazione!).

Spero che questo tuffo nel mondo della riparazione del DNA vi sia piaciuto. È un campo di ricerca in continua evoluzione, e ogni nuova scoperta ci avvicina un po’ di più a comprendere i segreti più intimi delle nostre cellule. Alla prossima avventura scientifica!

Fonte: Springer