Intelligenza Artificiale e Farmaci: Viaggio al Cuore della Rivoluzione Scientifica (1990-2023)

Amici della scienza e curiosi di innovazione, preparatevi per un viaggio affascinante! Oggi voglio parlarvi di come l’intelligenza artificiale (IA) stia letteralmente ridisegnando il mondo della scoperta e dello sviluppo dei farmaci. Sì, avete capito bene: quelle stesse tecnologie che magari associate ai chatbot o alle auto a guida autonoma, stanno giocando un ruolo da protagonista in uno dei campi più cruciali per la nostra salute. E non lo dico io, ma un’analisi bibliometrica e delle reti social scientifiche che ha spulciato tutto ciò che è stato pubblicato sull’argomento dal lontano 1990 fino al 2023. Un lavoraccio, ve lo assicuro, ma i risultati sono a dir poco illuminanti!

Un po’ di storia: da un’idea a MYCIN

Prima di tuffarci nei numeri, facciamo un piccolo passo indietro. Il termine “intelligenza artificiale” non è spuntato ieri. Dobbiamo ringraziare John McCarthy, che lo coniò nel lontano 1956 durante la famosa Conferenza di Dartmouth, l’evento che ha praticamente dato il via a questo campo di studi. Ma per vedere la prima vera applicazione dell’IA nel mirino della scoperta farmacologica, dobbiamo aspettare gli anni ’70. Tra il 1972 e il 1976, a Stanford, nacque MYCIN. Pensato principalmente come sistema di diagnosi per infezioni batteriche, MYCIN ha dimostrato come i sistemi esperti basati su regole potessero supportare le decisioni mediche, gettando le basi per le future meraviglie dell’IA in farmaceutica. Negli anni ’80, poi, i ricercatori hanno iniziato a esplorare più sistematicamente tecniche come il machine learning per identificare candidati farmaci e modellare interazioni molecolari.

IA e CADD: cugini, non gemelli

Sentiamo spesso parlare di Computer-Aided Drug Design (CADD) e di IA nella scoperta di farmaci. Sono la stessa cosa? Non proprio, anche se lavorano per lo stesso obiettivo: accelerare lo sviluppo di nuovi medicinali. Il CADD usa un’ampia gamma di tecniche, spesso basate su principi scientifici consolidati, per progettare e ottimizzare molecole. L’IA, specialmente il machine learning, usa algoritmi che imparano da enormi moli di dati per fare previsioni e prendere decisioni. Immaginatela come un investigatore super esperto che riesce a scovare indizi che a noi sfuggirebbero. Spesso, IA e CADD lavorano a braccetto, combinando i punti di forza di entrambi.

Cosa ci dice l’analisi bibliometrica? Un boom di pubblicazioni!

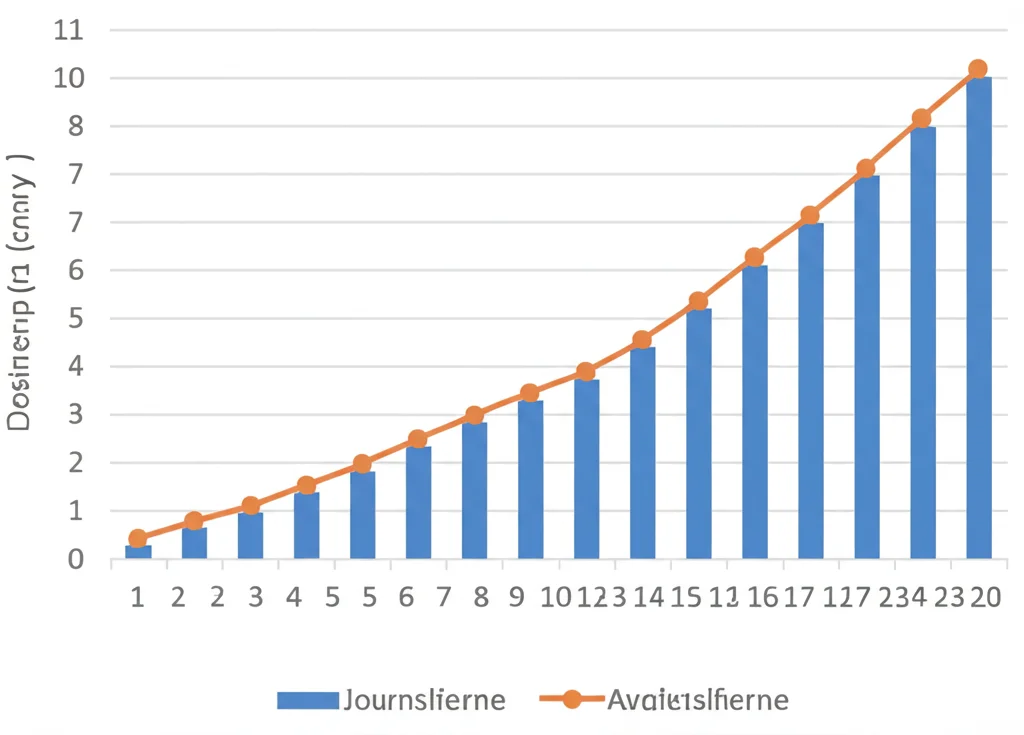

Ed eccoci al cuore della questione. Lo studio che vi racconto ha analizzato la bellezza di 4059 pubblicazioni scientifiche. Un numero impressionante, che coinvolge 13.932 autori e 1071 riviste scientifiche. La cosa che salta subito all’occhio è l’incredibile aumento di interesse: sebbene le prime pubblicazioni risalgano agli anni ’90, è dopo il 2014 che abbiamo assistito a un vero e proprio boom, con un picco nel 2022. Questo ci dice che l’IA, e in particolare tecniche come il deep learning e il machine learning, sono diventate strumenti sempre più potenti e accessibili per processare la marea di dati biomedici a nostra disposizione. Ogni articolo, in media, ha ricevuto 28,62 citazioni, il che significa che la ricerca in questo campo ha un impatto notevole sulla comunità scientifica.

I protagonisti della rivoluzione: autori, istituzioni e riviste

Chi sono i cervelloni dietro questa rivoluzione? Tra gli autori più prolifici troviamo nomi come Ekins (con ben 67 pubblicazioni), Schneider (52), Hou Tj (43) e Cao Ds (34). Quando si parla di istituzioni, invece, la “Chinese Academy of Science” e la “University of California” svettano per attività e influenza. E dove vengono pubblicate queste ricerche all’avanguardia? Riviste come il “Journal of Chemical Information and Modelling”, “Briefings in Bioinformatics” e il “Journal of Cheminformatics” sono in prima linea. È interessante notare che circa il 28% delle pubblicazioni vede collaborazioni internazionali, con Stati Uniti e Cina a fare da capofila sia per produttività che per impatto. Questo dimostra quanto la scienza sia sempre più un affare globale!

Le parole chiave: cosa bolle in pentola?

Analizzando le parole chiave più usate dagli autori, capiamo subito quali sono i temi caldi. Termini come “protein folding” (ripiegamento proteico), “QSAR” (Relazioni Quantitative Struttura-Attività), “gene expression data” (dati sull’espressione genica), “coronavirus” e “genome rearrangement” (riarrangiamento del genoma) sono sulla bocca (o meglio, sulla tastiera) di tutti. Questo ci dà un’idea chiara di come l’IA venga applicata per affrontare sfide complesse, dalla comprensione di come si formano le proteine (cruciale per progettare farmaci) all’analisi di dati genomici, fino alla risposta rapida a emergenze sanitarie come la pandemia di COVID-19.

Lotka e la produttività scientifica

Una curiosità per gli appassionati di bibliometria: lo studio ha applicato la Legge di Lotka, che descrive come si distribuisce la produttività scientifica. In pratica, dice che pochi autori pubblicano tantissimo, mentre la maggioranza pubblica solo uno o due lavori. I risultati sono abbastanza in linea: il 75% degli autori ha contribuito con una singola pubblicazione, il 14% con due. Questo conferma che anche nel campo dell’IA per la scoperta di farmaci, ci sono dei “campioni” che trainano la ricerca.

Collaborazioni e finanziamenti: la rete della scienza

Le mappe di co-autoría e collaborazione tra istituzioni sono affascinanti. Mostrano una fitta rete di connessioni, con cluster distinti che suggeriscono gruppi di ricerca specializzati in aree diverse, come il machine learning applicato alla scoperta di farmaci o lo sviluppo di nuovi algoritmi. La “Chinese Academy of Sciences” e “Harvard University” emergono come nodi centrali, a testimonianza del loro ruolo trainante. E chi finanzia tutta questa ricerca? Organizzazioni come la National Natural Science Foundation of China (NSFC) e il United States Department of Health e Human Services (che include i famosi NIH) sono in prima fila, dimostrando un impegno significativo nel sostenere i progressi in questo settore. È interessante notare come il supporto da parte delle istituzioni finanziatrici sia cresciuto esponenzialmente dopo il 2017, con la Cina in testa.

L’evoluzione nel tempo e le riviste di punta

Guardando la storia delle pubblicazioni, vediamo che i primi lavori sull’IA nella scoperta di farmaci sono apparsi già nel 2005 sul “Journal Of Chemical Information And Modelling”. Dopo il 2015, però, c’è stata un’accelerazione impressionante, con un picco tra il 2020 e il 2022. Una leggera flessione dopo il 2022 potrebbe indicare una fase di maturazione, con una maggiore attenzione alla qualità e al perfezionamento delle metodologie. Le categorie scientifiche più rappresentate sono Chimica Multidisciplinare, Applicazioni Interdisciplinari di Informatica e Biochimica e Biologia Molecolare, a sottolineare la natura intrinsecamente multidisciplinare di questo campo.

Le parole chiave più gettonate: un universo di ricerca

Quando si analizzano le parole chiave, si scopre un vero e proprio universo. Oltre a quelle già citate, troviamo termini come “deep learning”, “neural networks”, “drug-target interactions”, “bioinformatics”, “machine learning”, “data mining”, “molecular docking”. Queste parole formano dei cluster, delle vere e proprie costellazioni tematiche che ci mostrano le diverse anime della ricerca:

- Un cluster rosso focalizzato su deep learning e interazioni farmaco-bersaglio.

- Un cluster verde che ruota attorno a IA, drug discovery e bioinformatica.

- Un cluster blu incentrato su machine learning, QSAR e classificazione.

- Un cluster giallo che esplora l’imaging artificiale e la dinamica molecolare.

È affascinante vedere come questi concetti si intreccino per spingere sempre più in là i confini della conoscenza.

Limiti e prospettive future

Come ogni studio, anche questo ha i suoi limiti. Basarsi principalmente sul database Web of Science Core Collection potrebbe introdurre un certo “bias” verso pubblicazioni in lingua inglese e riviste ad alto impatto. Inoltre, l’analisi è retrospettiva, guarda al passato. Ma non per questo è meno preziosa! Ci fornisce una mappa incredibilmente dettagliata di come l’IA stia trasformando la scoperta di farmaci. Il futuro? Ancora più IA, applicata magari alla medicina personalizzata, all’ottimizzazione degli studi clinici e al miglioramento dell’assistenza sanitaria in generale.

In conclusione, amici, l’intelligenza artificiale non è più fantascienza quando si parla di sviluppare nuovi farmaci. È una realtà potente, in crescita esponenziale, che sta già accelerando l’innovazione e migliorando l’efficienza. Questo studio bibliometrico ci ha offerto una panoramica completa, identificando i protagonisti, i temi caldi e le direzioni future. La strada è tracciata, e sono convinto che l’IA continuerà a regalarci scoperte sorprendenti per la nostra salute. Chissà quali meraviglie ci aspettano dietro l’angolo!

Fonte: Springer