Aplasia Midollare: E se la Cura Fosse ‘Calmare’ il Sistema Immunitario? Scoperta la Chinasi ITK!

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente affascinante che sta emergendo nel campo della ricerca medica, in particolare per una malattia tosta chiamata Aplasia Midollare (AA). Immaginate il vostro midollo osseo, la fabbrica del sangue nel corpo, che smette di funzionare correttamente. Brutto, vero? Questo succede nell’AA: il midollo non produce abbastanza cellule del sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine), lasciando i pazienti deboli, a rischio infezioni e sanguinamenti.

Ma cosa causa questo ‘sciopero’ del midollo osseo?

Nella maggior parte dei casi acquisiti, la colpa è del nostro stesso sistema immunitario. Avete presente le cellule T, i soldati del nostro corpo che ci difendono dai nemici? Ecco, nell’AA, per qualche motivo impazziscono e iniziano ad attaccare le nostre stesse cellule staminali ematopoietiche (le ‘mamme’ di tutte le cellule del sangue) nel midollo osseo. Un vero e proprio fuoco amico!

Le terapie attuali, come il trapianto di cellule staminali allogeniche o la terapia immunosoppressiva (IST) con farmaci come l’ATG e la ciclosporina, funzionano per molti, ma non per tutti. Una fetta significativa di pazienti (dal 30 al 50%!) non risponde bene o ha ricadute, e gli immunosoppressori a lungo termine non sono una passeggiata, portano con sé rischi ed effetti collaterali. C’è un bisogno disperato di nuove strategie, più mirate ed efficaci.

La scoperta: un interruttore chiave nelle cellule T

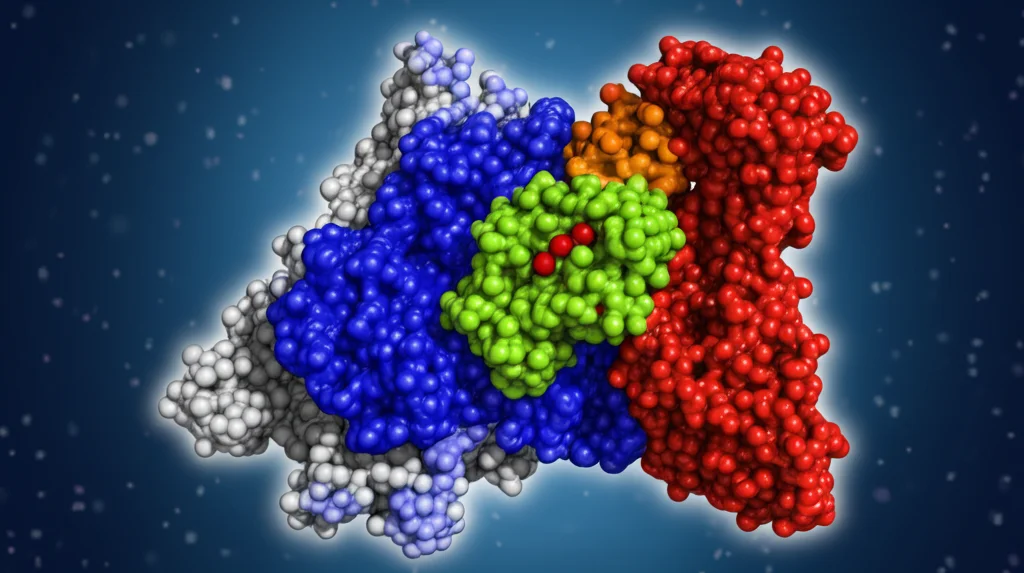

Ed è qui che entra in gioco la nostra protagonista di oggi: una molecola chiamata chinasi ITK (IL-2 inducible T-cell kinase). Pensatela come un interruttore cruciale che regola l’attività delle cellule T. Quando questo interruttore è ‘acceso’, le cellule T si attivano, si moltiplicano e scatenano la loro risposta.

Ora, la domanda che ci siamo posti è stata: e se nell’Aplasia Midollare questo interruttore ITK fosse iperattivo, contribuendo all’attacco autoimmune? E se potessimo ‘spegnerlo’ o almeno ‘abbassare la levetta’?

Per capirlo, abbiamo guardato da vicino le cellule T sia nei pazienti con AA che nei modelli animali (topi) della malattia. E indovinate un po’? Abbiamo trovato livelli elevati di ITK fosforilata (p-ITK), che è la forma attiva dell’enzima. Era come se l’interruttore fosse bloccato su ‘ON’! Questo era particolarmente evidente nelle prime fasi della malattia nei modelli murini e persisteva nelle cellule T dei pazienti.

Abbiamo anche analizzato quali geni venivano attivati nelle cellule T ‘aggressive’ nei topi AA. Usando tecniche avanzate come il sequenziamento dell’RNA (RNA-Seq), abbiamo visto che geni legati all’attivazione, alla migrazione e alla funzione ‘killer’ delle cellule T (come Gzmb, che produce Granzima B, una molecola citotossica) erano sovraregolati. E indovinate quale proteina interagiva strettamente con ITK tra i geni più attivati? Proprio Gzmb! Questo suggeriva un legame diretto tra l’attivazione di ITK e l’aggressività delle cellule T.

Spegnere l’interruttore: gli esperimenti con l’inibitore ITK

A questo punto, la strada era chiara: dovevamo provare a bloccare ITK. Abbiamo usato un farmaco chiamato PCI-32765 (noto anche come ibrutinib, già usato per alcune leucemie) che, oltre a colpire un’altra chinasi nelle cellule B (BTK), è noto per inibire irreversibilmente anche ITK nelle cellule T.

Abbiamo somministrato questo inibitore ai nostri topi con Aplasia Midollare indotta. I risultati? Davvero incoraggianti! I topi trattati con l’inibitore ITK mostravano:

- Un miglioramento della cellularità del midollo osseo (meno ‘vuoto’).

- Un recupero dei livelli di emoglobina e altre cellule del sangue.

- Una sopravvivenza significativamente più lunga rispetto ai topi non trattati.

- Un miglioramento della funzione delle cellule staminali residue nel midollo.

Abbiamo notato che una dose specifica (25 mg/kg) sembrava particolarmente efficace. Per essere sicuri che l’effetto fosse dovuto proprio all’inibizione di ITK e non a quella di BTK (l’altro bersaglio di ibrutinib), abbiamo fatto altri esperimenti. Prima, abbiamo visto che un inibitore molto selettivo di BTK (acalabrutinib) non aveva effetto sull’attivazione delle cellule T. Poi, abbiamo creato un modello di AA usando come ‘donatori’ di cellule T dei topi in cui il gene Itk era stato specificamente eliminato nelle cellule T mature. Anche in questo caso, l’assenza di ITK nelle cellule T attaccanti ha mitigato la gravità dell’Aplasia Midollare, migliorando i parametri del sangue, la cellularità midollare e la sopravvivenza. Bingo! Era proprio ITK il bersaglio chiave.

Come funziona esattamente l’inibizione di ITK?

Ok, l’inibitore funziona, ma *come*? Abbiamo indagato più a fondo. Sembra che l’inibizione di ITK agisca su più fronti:

- Riduce l’infiltrazione delle cellule T nel midollo osseo: Meno ‘soldati nemici’ riescono a raggiungere il campo di battaglia.

- Spegne le ‘armi’ delle cellule T: Abbiamo osservato una significativa riduzione della produzione di molecole citotossiche come il Granzima B (GZMB) e la perforina, soprattutto nelle cellule T CD8+, che sono le principali responsabili del danno diretto alle cellule staminali.

- Modula la produzione di citochine infiammatorie: Anche se l’effetto su alcune citochine come IFN-γ e TNF-α era più complesso (il TNF-α sembrava addirittura aumentare in alcuni contesti, suggerendo possibili meccanismi di feedback), la riduzione delle armi citotossiche dirette era evidente.

In pratica, l’inibitore ITK sembra ‘disarmare’ le cellule T aggressive e impedire loro di raggiungere e distruggere le cellule staminali nel midollo.

Dagli animali all’uomo: conferme e prospettive

Tutto molto bello nei topi, ma funziona anche negli esseri umani? Abbiamo analizzato campioni di sangue di pazienti con Aplasia Midollare appena diagnosticata (prima di iniziare terapie specifiche) e li abbiamo confrontati con donatori sani. Come sospettavamo, i livelli di p-ITK (la forma attiva) erano significativamente più alti sia nelle cellule T CD4+ che CD8+ dei pazienti AA. Attivando ulteriormente queste cellule in laboratorio, la differenza diventava ancora più marcata. Questo conferma che l’iperattivazione di ITK è una caratteristica della malattia umana.

E non è tutto! Trattando le cellule T dei pazienti AA in vitro con gli inibitori ITK (sia PCI-32765 che un altro, PRN694), abbiamo osservato una riduzione della produzione di citochine infiammatorie chiave, come IFN-γ, e soprattutto di GZMB e TNF-α nelle cellule T CD8+, in linea con quanto visto nei topi.

Cosa significa tutto questo?

Questi risultati sono davvero promettenti! Suggeriscono che prendere di mira la chinasi ITK potrebbe essere una nuova strategia terapeutica efficace per l’Aplasia Midollare. L’idea di usare un farmaco come l’ibrutinib, già approvato per altri usi e quindi con un profilo di sicurezza noto (seppur con i suoi effetti collaterali, come l’impatto sulle cellule B), rende questa prospettiva ancora più concreta e potenzialmente accelerata verso la pratica clinica.

Certo, la strada non è finita. I modelli animali, per quanto utili, non replicano perfettamente la complessità della malattia umana. Bisogna capire meglio l’impatto su altri tipi di cellule immunitarie (come le cellule T regolatorie o le cellule B, che ibrutinib colpisce) e considerare che potrebbero esserci differenze tra pazienti. Serviranno studi clinici su larga scala per confermare l’efficacia e la sicurezza degli inibitori ITK, magari in combinazione con le terapie esistenti, nell’Aplasia Midollare.

Ma il primo passo, importantissimo, è stato fatto. Abbiamo identificato un nuovo potenziale bersaglio terapeutico e dimostrato che ‘calmare’ l’interruttore ITK può davvero fare la differenza nel contrastare l’attacco autoimmune che sta alla base di questa grave malattia del sangue. Una nuova speranza si accende per i pazienti!

Fonte: Springer