Fabbriche Cellulari su Misura: Riprogrammiamo il Flusso di Elettroni per Produrre Steroidi!

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente affascinante che sta succedendo nel mondo delle biotecnologie. Immaginate di poter trasformare semplici cellule di lievito, quelle che usiamo per fare il pane o la birra, in vere e proprie micro-fabbriche capaci di produrre molecole complesse come gli steroidi – pensate al colesterolo o ai suoi derivati, fondamentali per tanti farmaci. Sembra fantascienza, vero? Eppure, è proprio quello che stiamo imparando a fare grazie alla biologia sintetica. Ma c’è un “ma”. Costruire queste fabbriche cellulari non è semplice, soprattutto quando le reazioni chimiche necessarie richiedono un continuo passaggio di elettroni, un po’ come una catena di montaggio molecolare ad alta energia.

Ecco, il punto cruciale è proprio questo: il trasferimento di elettroni. Molti passaggi nella produzione di steroidi dipendono da enzimi speciali che usano un “corriere” energetico chiamato NADPH. Questo NADPH porta gli elettroni necessari, ma farli arrivare nel posto giusto al momento giusto, e soprattutto in modo efficiente, è una sfida enorme. Spesso, questo trasferimento è il vero collo di bottiglia che limita la produzione.

Il Problema: Elettroni Lenti, Produzione Lenta

Pensate al processo come a una staffetta: il NADPH passa il testimone (gli elettroni) a componenti specifici della cellula, che a loro volta lo passano agli enzimi finali. Questi enzimi, poi, hanno una loro catena interna di “passaggi” (specifici amminoacidi) per far arrivare l’elettrone al cuore della reazione chimica. Un percorso lungo e complesso! Le strategie usate finora si concentravano principalmente sull’aumentare la disponibilità di NADPH o sull’avvicinare fisicamente gli enzimi ai loro “fornitori” di elettroni. Ma si trascurava spesso la parte più interna, quella micro-staffetta all’interno dell’enzima stesso.

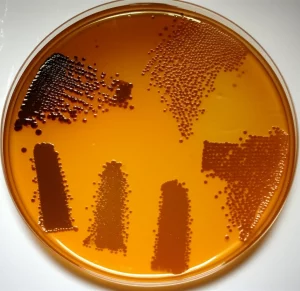

Qui entra in gioco una strategia che potremmo chiamare Ingegneria del Trasferimento Elettronico (ETE). L’idea è di ottimizzare tutto il percorso degli elettroni: dalla loro “rigenerazione” (assicurarsi che ci sia sempre abbastanza NADPH), passando per i componenti di trasferimento intermedi, fino ai singoli amminoacidi dentro l’enzima che fanno da ponte verso il sito attivo. È un approccio molto più completo e mirato. Per dimostrare quanto sia potente questa strategia, ci siamo concentrati sulla produzione di due steroidi importanti, il colesterolo (Cho) e il pregnenolone (Prn), nel nostro lievito ingegnerizzato, Saccharomyces cerevisiae.

DHCR7 Sotto la Lente: Ridisegnare la Catena di Montaggio

Uno degli enzimi chiave per fare il colesterolo è il DHCR7 (7-Deidrocolesterolo reduttasi). Questo enzima deve aggiungere elettroni a un precursore, il 7-deidrocolesterolo (Dhc), per trasformarlo in colesterolo. Abbiamo iniziato introducendo il gene per il DHCR7 (preso dal bovino, Bos taurus) nel nostro lievito, già modificato per produrre più Dhc. I risultati iniziali non erano eccezionali: producevamo un po’ di colesterolo, ma si accumulava ancora tanto precursore. Chiaramente, il DHCR7 era il nostro anello debole.

Allora, abbiamo iniziato a studiarlo da vicino, usando modelli computerizzati (grazie AlphaFold2!) per capire come funzionasse. Abbiamo scoperto che il Dhc si lega all’enzima in due zone: una di “riconoscimento” sulla superficie e una “tasca catalitica” interna dove avviene la magia. E il NADPH? Si lega in un’altra zona. Ma come viaggiano gli elettroni dal NADPH alla tasca catalitica? Abbiamo ipotizzato che una catena di amminoacidi aromatici (come fenilalanina e tirosina), che sono ottimi conduttori di elettroni, facesse da ponte. Immaginate una fila di “ripetitori” molecolari! Abbiamo identificato questi amminoacidi (Y55, F56, F430, F434, Y317) e, per confermare la nostra ipotesi, li abbiamo modificati uno per uno: bastava cambiarne anche solo uno per vedere la produzione di colesterolo crollare. Bingo! Avevamo trovato la catena di trasferimento elettronico.

A questo punto è iniziato il vero lavoro di ingegneria (ETE) sul DHCR7:

- Abbiamo modificato la zona di riconoscimento per far entrare meglio il substrato (Dhc).

- Abbiamo ottimizzato la tasca catalitica per migliorare l’interazione con il Dhc.

- E qui viene il bello dell’ETE: abbiamo ridisegnato la zona di legame del NADPH, introducendo amminoacidi polari (come la treonina al posto dell’isoleucina I53) per “catturare” gli elettroni più velocemente e più da vicino.

- Abbiamo sostituito alcuni amminoacidi della catena (le fenilalanine F430 e F434) con tirosine (Y). La tirosina non solo trasferisce meglio gli elettroni, ma può anche donarli direttamente!

Il risultato? La versione mutante del DHCR7 (chiamata M4 o MuDHCR7) ha mostrato un aumento di attività quasi 10 volte superiore all’originale! Le simulazioni al computer hanno confermato che la catena di trasferimento elettronico si era accorciata del 68% ed era diventata molto più stabile. Addirittura, la modifica F430Y aveva creato un secondo sito catalitico più vicino al NADPH, accorciando ulteriormente il percorso degli elettroni! Insomma, abbiamo costruito un’autostrada per elettroni dentro l’enzima.

P450scc: Accelerare il Taglio della Catena Laterale

Passiamo ora al pregnenolone (Prn). Per produrlo a partire dal colesterolo, serve un altro tipo di enzima, un citocromo P450 chiamato P450scc (enzima di clivaggio della catena laterale degli steroli). Questi enzimi sono famosi per essere delle “macchine” redox complesse che richiedono partner specifici per ricevere elettroni dal NADPH. Abbiamo confrontato diverse versioni di questo enzima da animali e piante, scoprendo che una versione vegetale (CYP87A3 da Rehmannia glutinosa) era particolarmente promettente nel nostro lievito, lavorando insieme al suo partner ATR (da Arabidopsis thaliana).

Anche qui, l’enzima non era perfetto. Il P450scc deve eseguire una reazione complessa in più passaggi per tagliare via un pezzo della molecola di colesterolo. Uno dei passaggi chiave è la “deprotonazione”, cioè la rimozione di un protone (H+) da un gruppo ossidrile (-OH) del colesterolo modificato. Questo passaggio è cruciale per far procedere la reazione e il trasferimento di elettroni al centro attivo dell’enzima (il gruppo eme contenente ferro). Il problema è che l’ambiente interno del lievito è tendenzialmente acido, mentre questo enzima vegetale proviene da un organismo dove l’ambiente è più alcalino, il che faciliterebbe la cattura del protone.

Come abbiamo applicato l’ETE qui? Abbiamo identificato gli amminoacidi vicini al punto della molecola di colesterolo dove deve avvenire la deprotonazione (vicino al C22-OH). Abbiamo quindi ingegnerizzato la “tasca” catalitica introducendo residui acidi (come l’acido aspartico D al posto dell’alanina A281 e l’acido glutammico E al posto della treonina T285). Questi nuovi residui acidi funzionano come “calamite” per protoni, facilitando enormemente la deprotonazione anche nell’ambiente acido del lievito. Le simulazioni QM/MM (meccanica quantistica/meccanica molecolare) hanno confermato che questa modifica abbassava significativamente la barriera energetica per questo passaggio critico e anche per il successivo trasferimento di elettroni (PCET) al centro eme. Il risultato? Un aumento significativo della produzione di Prn.

Ma non ci siamo fermati qui. Un’altra strategia ETE consiste nel ridurre la distanza fisica tra l’enzima P450 e il suo partner redox (ATR). Li abbiamo letteralmente “legati” insieme usando un piccolo ponte peptidico flessibile (una sequenza GGGGS). Questo ha ulteriormente migliorato l’efficienza del trasferimento elettronico tra i due, portando a un altro aumento della produzione di Prn. È interessante notare come l’ottimizzazione a livello di residui interni e l’ottimizzazione della distanza tra partner contribuiscano entrambe, ma in modi diversi, all’efficienza complessiva.

Non Solo Enzimi: Potenziare la Rete Elettrica Cellulare

L’approccio ETE non riguarda solo i singoli enzimi, ma l’intero sistema. Abbiamo capito che per massimizzare la produzione di steroidi dovevamo potenziare anche altri due aspetti:

- Indirizzare il flusso di carbonio: Nel lievito, la via metabolica per produrre steroidi animali compete con quella endogena per l’ergosterolo. Abbiamo introdotto componenti del sistema di trasferimento elettronico umano (ADR e ADX). Perché? Perché questi partner interagiscono specificamente con alcuni enzimi chiave della via degli steroidi (come ERG25), “tirando” più precursori verso la produzione del nostro colesterolo. È come creare una corsia preferenziale nel traffico metabolico!

- Aumentare la rigenerazione di NADPH: Avere enzimi super efficienti non serve a molto se manca il “carburante” elettronico. Abbiamo quindi potenziato le vie metaboliche che producono NADPH nel lievito, introducendo enzimi aggiuntivi (GDH da Bacillus subtilis, e FPK e PTA per attivare una via alternativa chiamata PPP). Questo ha garantito una fornitura costante e abbondante di elettroni per le nostre reazioni ingegnerizzate. Abbiamo misurato il rapporto NADPH/NADP+ nelle cellule e abbiamo visto un netto miglioramento!

Risultati da Record: Fabbriche Cellulari Super Produttive

Mettendo insieme tutte queste strategie – ingegneria degli enzimi DHCR7 e P450scc a livello di residui, ottimizzazione dei partner redox, potenziamento della rigenerazione di NADPH e indirizzamento del flusso metabolico – abbiamo creato dei ceppi di lievito davvero performanti. Li abbiamo coltivati in bioreattori da 5 litri, fornendo loro glucosio e nutrienti in modo controllato (fermentazione fed-batch ad alta densità).

I risultati sono stati sbalorditivi: siamo riusciti a produrre 1.78 grammi per litro di colesterolo e 0.83 grammi per litro di pregnenolone! Si tratta di livelli molto alti, che dimostrano la potenza dell’approccio ETE sistematico. Siamo partiti da pochi milligrammi per litro e, passo dopo passo, ottimizzando l’intero flusso elettronico, abbiamo trasformato il nostro lievito in una fabbrica di steroidi altamente efficiente.

In conclusione, questa ricerca ci insegna che per costruire fabbriche cellulari davvero efficienti non basta inserire i geni giusti. Bisogna capire e ottimizzare i processi fondamentali, come il trasferimento di elettroni, a un livello molto profondo, scendendo fino ai singoli atomi e alle interazioni tra molecole. L’Ingegneria del Trasferimento Elettronico (ETE) ci offre un set di strumenti potenti e sistematici per farlo. Abbiamo dimostrato che funziona alla grande per gli steroidi, ma il bello è che questa strategia potrebbe essere applicata a tantissime altre vie metaboliche che dipendono da reazioni redox. Il futuro della biologia sintetica è sempre più “elettrizzante”!

Fonte: Springer