Sepsi: Decifrare i Segnali Nascosti tra Vita e Morte nei Pazienti Ospedalizzati

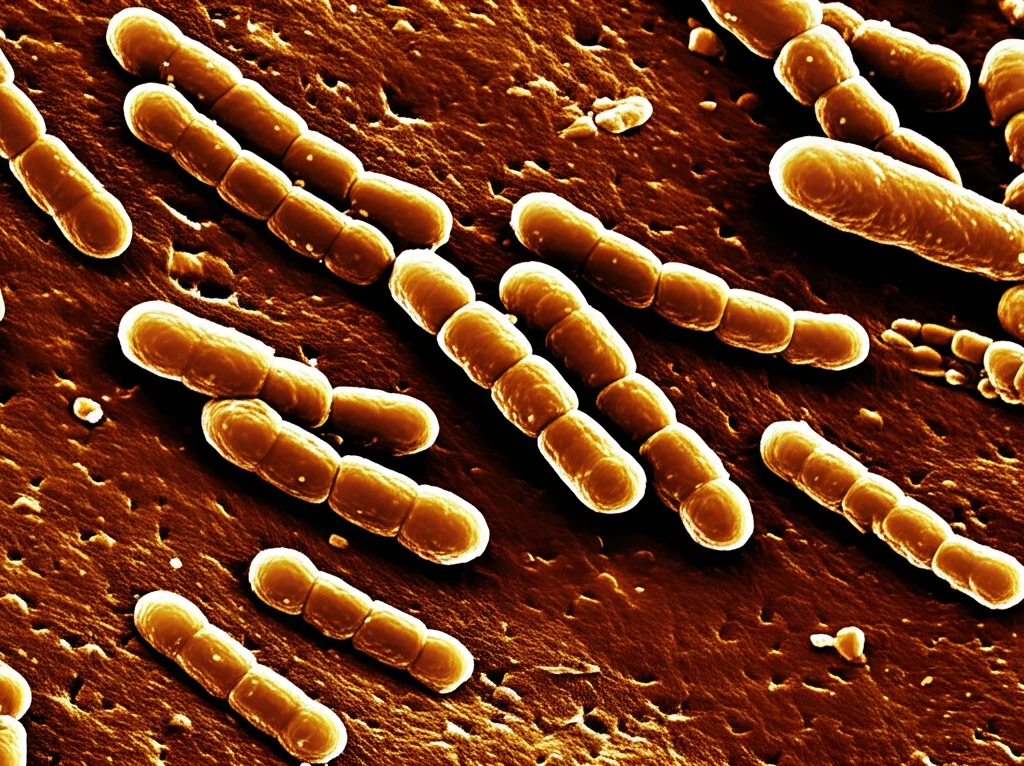

Ciao a tutti! Oggi voglio addentrarmi con voi in un argomento tanto critico quanto affascinante nel mondo della medicina: la sepsi. Immaginate il corpo umano come una fortezza incredibilmente sofisticata. Quando un’infezione bussa alle porte, il sistema immunitario si attiva come un esercito ben addestrato per respingere l’invasore. Ma cosa succede quando questa risposta, invece di essere protettiva, diventa essa stessa una minaccia? Ecco, questa è la sepsi: una reazione esagerata e sregolata del nostro corpo a un’infezione, che finisce per danneggiare i nostri stessi tessuti e organi. È una vera emergenza medica, una corsa contro il tempo, perché senza un intervento immediato può portare a insufficienza d’organo, danni permanenti e, purtroppo, anche alla morte.

Parliamoci chiaro, la sepsi è una sfida enorme a livello globale, colpisce milioni di persone ogni anno e ha tassi di mortalità spaventosamente alti. Per anni, abbiamo cercato di definirla e diagnosticarla al meglio. Ricordate i criteri SIRS (Sindrome da Risposta Infiammatoria Sistemica)? Beh, si sono rivelati un po’ troppo generici. Molte condizioni non infettive potevano scatenare una risposta simile, rendendo difficile capire chi avesse davvero la sepsi. Così, la definizione si è evoluta, aggiungendo la necessità di un’infezione confermata o sospetta. Ma ancora non bastava.

La Svolta SOFA e qSOFA: Nuovi Strumenti, Vecchie Sfide

La ricerca si è quindi concentrata sull’identificare segnali precoci di disfunzione d’organo. Dal 2015 circa, i criteri SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) sono diventati uno standard. Un passo avanti, certo, ma con un limite: richiedono dati di laboratorio, che non sempre sono disponibili immediatamente, specialmente nelle prime fasi critiche. Per ovviare a questo, sono nati i criteri qSOFA (quick SOFA), più rapidi e basati su parametri clinici semplici:

- Stato mentale alterato (calo del livello di coscienza)

- Pressione arteriosa sistolica ≤ 100 mmHg

- Frequenza respiratoria ≥ 22 atti al minuto

Questi criteri sono un aiuto prezioso, soprattutto in contesti con risorse limitate. Tuttavia, nonostante questi progressi, non c’è ancora un consenso totale e rimangono delle zone d’ombra nella valutazione dei pazienti con sepsi.

Lo Studio: Uno Sguardo da Vicino ai Fattori Prognostici

Proprio per cercare di fare più luce su questo tema complesso, voglio parlarvi di uno studio specifico, uno studio trasversale condotto tra luglio 2023 e luglio 2024 presso l’ospedale Ganjavian di Dezful, nel sud-ovest dell’Iran. L’obiettivo? Capire quali fattori potessero influenzare l’esito della sepsi, confrontando chi ce l’ha fatta (dimessi) con chi, purtroppo, non ce l’ha fatta (deceduti).

Abbiamo analizzato i dati di 189 pazienti ricoverati in pronto soccorso con una diagnosi primaria di sepsi. Abbiamo raccolto un sacco di informazioni: dati demografici, parametri di laboratorio (globuli bianchi, emoglobina, piastrine, LDH, INR, creatinina, glicemia, enzimi epatici, bilirubina, risultati delle colture), la fonte dell’infezione, la presenza di coagulazione intravascolare disseminata (CID), e parametri clinici come ricovero in terapia intensiva, ospedalizzazioni recenti, uso di antibiotici, pressione, temperatura, frequenza respiratoria, livello di coscienza (usando la Glasgow Coma Scale – GCS), saturazione di ossigeno (SatO2), tempistiche dell’inizio della terapia antibiotica, durata del ricovero e, ovviamente, l’esito finale.

Risultati Chiave: Età, Infezioni e Condizioni Pregresse

Cosa abbiamo scoperto? Beh, alcune cose sono emerse in modo piuttosto netto. Innanzitutto, l’età: i pazienti deceduti erano significativamente più anziani (età media 72,33 anni) rispetto a quelli dimessi (età media 63,37 anni). Questo conferma un dato noto: l’età avanzata è un fattore di rischio.

Poi, la fonte dell’infezione ha mostrato differenze importanti. Le infezioni del tratto urinario avevano un tasso di mortalità più basso (23,75%), mentre la batteriemia (infezione del sangue) e le infezioni polmonari erano associate a esiti molto peggiori, con tassi di mortalità rispettivamente del 47,06% e 43,75%.

Un dato impressionante riguarda la CID (coagulazione intravascolare disseminata): solo il 10% dei pazienti con CID è sopravvissuto, il che significa un tasso di mortalità del 90%! Questo sottolinea quanto sia grave questa complicanza.

Anche le condizioni preesistenti giocano un ruolo cruciale. L’analisi multivariata ha identificato le malattie cardiovascolari (CVD) e le malattie polmonari croniche come predittori significativi di mortalità. Avere una di queste condizioni aumenta notevolmente il rischio di non superare la sepsi. Questo non sorprende, dato che la sepsi mette a dura prova un organismo già indebolito. Con l’invecchiamento della popolazione globale, la sepsi diventerà una sfida sanitaria ancora più grande.

I Microrganismi: Non Tutti Uguali di Fronte alla Sepsi

E i microbi responsabili? Anche qui, differenze significative. Alcuni patogeni sono risultati associati a una prognosi peggiore e a un rischio di mortalità più elevato. In particolare:

- Staphylococcus aureus (rischio aumentato di 5 volte!)

- Candida albicans (rischio aumentato di oltre 4 volte!)

- Acinetobacter baumannii (mortalità del 60% nei casi positivi)

Perché? Nel caso dello S. aureus, c’entra la sua virulenza intrinseca e la crescente prevalenza di ceppi resistenti come l’MRSA. Per la Candida, la mortalità elevata (nel nostro studio quasi il 60%, molto più alta che in altri contesti come pazienti pediatrici oncologici) potrebbe essere legata a condizioni di base come l’immunosoppressione, ma anche al fatto che spesso la terapia antifungina empirica non viene iniziata subito, perché i risultati delle colture richiedono tempo (spesso più di 72 ore). Questo ritardo può essere fatale.

L’Acinetobacter baumannii, specialmente nelle sue forme multi-resistenti (MDR), è un altro osso duro. La sua prevalenza è in aumento e le infezioni causate da questi ceppi sono associate a mortalità significativa, anche con terapie combinate. È un campanello d’allarme che richiede una pianificazione seria per evitare un futuro con opzioni terapeutiche limitate.

Curiosamente, nel nostro studio, tutti i pazienti con colture positive per Pseudomonas aeruginosa o Stenotrophomonas maltophilia sono stati dimessi, ma il numero di casi era limitato, quindi serve cautela nell’interpretazione.

Indicatori Clinici e di Laboratorio: Segnali da Non Sottovalutare

Oltre ai fattori già citati, abbiamo visto che altri parametri misurati all’ammissione erano significativamente associati alla prognosi. Tra questi:

- Livello di coscienza (GCS): Punteggi più alti (maggior coscienza) erano legati a esiti migliori.

- Saturazione di ossigeno (SatO2): Valori migliori erano associati a una maggiore sopravvivenza.

- Frequenza respiratoria e Temperatura: Alterazioni significative erano segnali prognostici importanti.

- Parametri di laboratorio: Livelli di LDH, enzimi epatici (AST, ALT), INR e VES erano significativamente diversi tra i due gruppi.

È fondamentale ricordare, però, che questi fattori sono dinamici, cambiano durante il corso della sepsi. Questo è un limite dei criteri SIRS e SOFA, che fotografano la situazione in un dato momento. Ecco perché una valutazione continua è così importante.

Limiti dello Studio e Prospettive Future

Come ogni ricerca, anche questa ha i suoi limiti. Ci siamo basati sui dati iniziali all’ammissione; seguire l’evoluzione dei parametri nel tempo avrebbe sicuramente arricchito l’analisi (un suggerimento per studi futuri!). Inoltre, per alcuni microrganismi, il numero di colture positive era piccolo, limitando la robustezza di alcune analisi specifiche. Infine, non abbiamo stratificato i pazienti in sottogruppi, scegliendo un approccio più ampio per valutare l’impatto delle variabili sull’intera popolazione di pazienti con sepsi.

Il Messaggio Finale: Un Approccio Olistico è la Chiave

Cosa ci portiamo a casa da tutto questo? Che la prognosi nella sepsi è una faccenda complessa. Età, livello di coscienza, coagulopatia, frequenza respiratoria e specifici microrganismi patogeni sono predittori significativi. Ma affidarsi a un singolo parametro o a un unico sistema di punteggio non basta.

Serve una valutazione completa, che integri molteplici parametri clinici e di laboratorio, per avere un quadro preciso e gestire efficacemente i pazienti. Questo approccio olistico è essenziale per identificare precocemente i pazienti ad alto rischio, intervenire tempestivamente e, speriamo, migliorare gli esiti di questa terribile condizione. La ricerca deve continuare, focalizzandosi sul monitoraggio longitudinale e sullo sviluppo di modelli prognostici sempre più raffinati. La battaglia contro la sepsi è tutt’altro che vinta, ma ogni passo avanti nella comprensione ci avvicina a salvare più vite.

Fonte: Springer