Numeri CT Sballati? Tranquilli, la Radioterapia al Cervello è (Quasi) Salva!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi della medicina! Oggi voglio parlarvi di una questione che, da addetto ai lavori (anche se qui parlo a titolo puramente divulgativo e con un pizzico di brio!), mi ha sempre incuriosito parecchio: quanto sono affidabili i nostri “manichini” quando si tratta di pianificare trattamenti delicati come la radioterapia al cervello?

Immaginate la scena: dobbiamo colpire un bersaglio piccolissimo e insidioso nel cervello con radiazioni potentissime. La precisione è tutto. Per farla semplice, prima di irradiare un paziente, usiamo la Tomografia Computerizzata (TC) per vedere dentro il corpo e pianificare il trattamento. I valori che otteniamo dalla TC, i cosiddetti numeri CT (o unità Hounsfield, HU), ci dicono quanto un tessuto assorbe i raggi X. Questi numeri vengono poi usati per calcolare come la dose di radiazioni si distribuirà.

Il Nocciolo della Questione: I Fantocci Equivalenti al Tessuto Cerebrale (BDP)

Per calibrare i nostri sistemi e assicurarci che i calcoli siano corretti, usiamo dei “fantocci”, ovvero dei materiali che dovrebbero imitare le proprietà dei tessuti umani. Nel caso del cervello, usiamo i Brain-tissue-equivalent Density Plugs (BDP). L’idea è che questi BDP abbiano numeri CT e una composizione elementare simili al vero tessuto cerebrale. Ma è davvero così?

Ecco, qui casca l’asino, o meglio, qui è iniziato il nostro viaggio investigativo. Ci siamo chiesti: “E se questi BDP non fossero poi così ‘equivalenti’ come crediamo?”. Una piccola discrepanza potrebbe, in teoria, portare a errori nel calcolo della dose, con conseguenze potenzialmente serie per il paziente.

Cosa Abbiamo Scoperto? Analisi e Confronti

Senza girarci troppo intorno, abbiamo messo sotto la lente d’ingrandimento questi BDP commerciali. Abbiamo analizzato la loro composizione elementare e l’abbiamo confrontata con quella del tessuto cerebrale reale (secondo i dati della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica, ICRP 110). Ebbene, le differenze c’erano, eccome!

- Il carbonio nel BDP era circa il 73%, mentre nel cervello reale è solo il 14%.

- L’ossigeno, al contrario, era il 12.5% nel BDP contro il 71% nel cervello.

Praticamente un rapporto invertito per questi due elementi cruciali! Questo si traduceva anche in un Numero Atomico Effettivo (EAN) diverso: 6.6 per il BDP contro 7.4 per il tessuto cerebrale. L’EAN è un parametro che ci dice, in soldoni, come un materiale interagisce con le radiazioni.

Non solo, abbiamo misurato i numeri CT. Il BDP mostrava un valore medio di circa 23 HU, mentre il tessuto cerebrale reale si attestava sui 37 HU. Una differenza di 14 HU non è proprio da buttare via, specialmente quando si cerca la massima precisione. Abbiamo anche calcolato i numeri CT teorici con un metodo chiamato Stoichiometric CT number Calibration (SCC), e anche lì le discrepanze saltavano all’occhio: 9.2 HU teorici per il BDP e 45.8 HU teorici per il cervello secondo ICRP.

Insomma, i dati parlavano chiaro: il nostro “fantoccio” cerebrale non era esattamente un gemello del cervello vero. C’era una certa variabilità anche all’interno del BDP stesso, forse dovuta al processo di fabbricazione, che lo rendeva meno omogeneo del tessuto cerebrale reale, ricco di acqua.

A questo punto, la domanda sorgeva spontanea: “Ok, ci sono queste differenze, ma quanto impattano davvero sul calcolo della dose che il paziente riceverà?”. Perché, alla fine, è questo che conta.

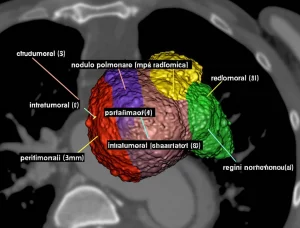

L’Impatto Reale: Simulazioni di Trattamento

Per rispondere, abbiamo preso il nostro sistema di pianificazione dei trattamenti radioterapici (RTPS), un software chiamato Eclipse, e abbiamo fatto un po’ di esperimenti. Abbiamo usato due algoritmi di calcolo della dose molto diffusi, l’AAA (Anisotropic Analytical Algorithm) e l’Acuros XB. Poi abbiamo creato tre diverse tabelle di conversione CT-densità (quelle che il sistema usa per “tradurre” i numeri CT in proprietà fisiche dei tessuti):

- La tabella standard usata in clinica, che include il nostro BDP come riferimento.

- Una tabella modificata da cui avevamo escluso i dati del BDP (per vedere cosa succedeva senza di lui).

- Una tabella modificata usando i numeri CT del tessuto cerebrale “reale” secondo i dati ICRP 110 (quindi, teoricamente più accurata).

Abbiamo applicato queste tabelle a piani di trattamento reali per pazienti che avevano ricevuto irradiazione panencefalica (WBI, Whole-Brain Irradiation) e radioterapia stereotassica (SRS/SRT), che è una tecnica ultra-precisa per bersagli piccoli. Abbiamo guardato parametri come D2%, D50% e D98%, che ci dicono rispettivamente la dose ricevuta dal 2%, 50% e 98% del volume bersaglio.

Risultati Sorprendenti: Discrepanze Sì, Ma Impatto Minimo!

E qui arriva la parte che, devo ammettere, mi ha un po’ sorpreso. Nonostante le notevoli differenze nella composizione e nei numeri CT tra il BDP e il tessuto cerebrale vero, l’impatto sul calcolo della dose era… trascurabile! Le deviazioni erano generalmente entro il ±0.2%, con una discrepanza massima registrata dello 0.6% per il D98% in un caso specifico. Per darvi un’idea, le linee guida dell’American Association of Physicists in Medicine (AAPM Task Group 85) raccomandano un’accuratezza dell’1-2%.

Quindi, anche se il nostro “fantoccio” non era una copia carbone del cervello, i sofisticati algoritmi di calcolo sembravano cavarsela egregiamente. Questo è stato vero sia per l’irradiazione su volumi grandi (WBI) sia per quella su volumi piccoli e con gradienti di dose ripidi (SRS/SRT). In quest’ultimo caso, ci si aspetterebbe una maggiore sensibilità alle variazioni di densità, ma anche qui le variazioni massime erano attorno al ±0.4%.

Perché Queste Discrepanze Non Mandano Tutto all’Aria?

Una possibile spiegazione è che gli algoritmi, specialmente Acuros XB, sono abbastanza “intelligenti”. Acuros XB, ad esempio, assegna i materiali basandosi su intervalli di densità. Quindi, anche se il numero CT del BDP non era perfetto, poteva comunque ricadere in un intervallo che l’algoritmo riconosceva come “simile” al tessuto cerebrale per i suoi calcoli. Inoltre, la presenza di altre strutture nel cervello con numeri CT molto diversi (come ossa o ventricoli) potrebbe aver mascherato o diluito l’effetto delle piccole discrepanze del BDP.

È un po’ come cucinare: se sbagli di un grammo lo zucchero in una torta da un chilo, probabilmente nessuno se ne accorgerà. Se lo sbagli in un singolo pasticcino, l’effetto potrebbe essere più evidente. Ma nel nostro caso, sembra che anche per i “pasticcini” (i trattamenti SRS/SRT), l’errore fosse minimo.

Limiti e Prospettive Future

Certo, il nostro studio ha dei limiti. Ci siamo concentrati su un RTPS specifico (Eclipse) e su due algoritmi. Sarebbe interessante vedere se altri sistemi si comportano allo stesso modo. Inoltre, abbiamo analizzato solo il “problema cervello”. Cosa succede per altri tessuti?

Nonostante tutto, i risultati sono rassicuranti. Dimostrano che, anche con le imperfezioni dei fantocci commerciali, i sistemi attuali garantiscono un’accuratezza clinicamente accettabile. Tuttavia, quel piccolo scostamento (massimo 0.6%), soprattutto nelle regioni a bassa dose (D98%), ci dice che c’è sempre margine per migliorare. Forse servono tabelle CT-densità ancora più raffinate o fantocci di nuova generazione che imitino meglio le condizioni cliniche reali.

In Conclusione: Possiamo Fidarcene (con un Occhio Critico)

Quindi, la prossima volta che sentirete parlare di pianificazione radioterapica e dei fantocci usati per calibrare le macchine, potrete pensare: “Ah, quei cosi non sono perfetti, ma per fortuna la tecnologia è abbastanza avanzata da compensare!”. È una bella dimostrazione di come, anche partendo da presupposti non impeccabili, la scienza e l’ingegneria riescano a raggiungere risultati notevoli per la salute dei pazienti.

Resta fondamentale, però, non abbassare mai la guardia. La ricerca continua per affinare ogni singolo aspetto del processo è ciò che ci permette di offrire cure sempre più precise ed efficaci. E chissà, magari un giorno avremo fantocci talmente perfetti da essere indistinguibili dal tessuto reale… o forse non ne avremo più bisogno grazie a modelli computazionali ancora più evoluti!

Fonte: Springer