DMG: Svelata una Nuova Strategia Combinata per Potenziare l’Immunoterapia con Cellule NK

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che ci sta davvero a cuore nel mondo della ricerca: la lotta contro il glioma diffuso della linea mediana, o DMG. Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di un tumore cerebrale pediatrico particolarmente aggressivo e, purtroppo, con opzioni di trattamento molto limitate. Immaginate la frustrazione: localizzato in aree critiche del cervello, come il tronco encefalico, rende la chirurgia quasi impossibile. La radioterapia può dare un po’ di sollievo, ma non allunga significativamente l’aspettativa di vita, che rimane tristemente inferiore a un anno nella maggior parte dei casi. È una delle principali cause di morte tra i bambini con tumori cerebrali, e questo ci spinge ogni giorno a cercare nuove strade.

Una Speranza Chiamata Immunoterapia

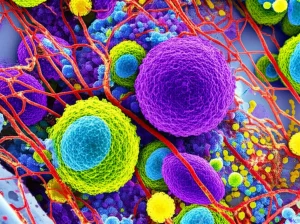

Negli ultimi anni, una delle frontiere più promettenti è l’immunoterapia, in particolare quella basata sulle cellule Natural Killer (NK). Queste cellule sono dei veri e propri “killer” naturali del nostro sistema immunitario, capaci di riconoscere ed eliminare cellule stressate, come quelle tumorali. Pensate che, rispetto ad altre cellule immunitarie come i linfociti T, le cellule NK sembrano essere particolarmente efficaci contro il DMG. Sembra fantastico, vero? Beh, c’è un “ma”. Anche se promettente, l’efficacia dell’immunoterapia con cellule NK da sola non è ancora sufficiente per sconfiggere questo nemico. Abbiamo bisogno di trovare modi per “potenziare” queste cellule, per renderle ancora più letali contro il tumore.

L’Intrigo degli Inibitori HDAC

Qui entra in gioco un’altra classe di molecole: gli inibitori degli istoni deacetilasi (HDACi). Gli HDAC sono enzimi che giocano un ruolo chiave nella regolazione dell’espressione genica, “impacchettando” o “spacchettando” il DNA. Nel DMG, spesso c’è una mutazione specifica (chiamata H3K27M) che scombussola proprio questi meccanismi epigenetici, favorendo la crescita del tumore. L’idea, quindi, è usare gli HDACi per cercare di “riprogrammare” le cellule tumorali. Studi precedenti hanno mostrato che alcuni HDACi possono inibire la crescita del DMG, sia in laboratorio che in modelli animali. Addirittura, alcuni di questi inibitori sembrano capaci di modificare le cellule tumorali in modo da renderle più “visibili” e vulnerabili all’attacco delle cellule NK, aumentando l’espressione di specifici segnali sulla loro superficie (i cosiddetti “ligandi attivatori”). Sembrava la combinazione perfetta! Tuttavia, un inibitore HDAC testato in clinica (il panobinostat) come monoterapia non ha dato i risultati sperati, forse anche per problemi di tollerabilità e difficoltà a raggiungere il cervello in concentrazioni efficaci. Questo ci ha fatto capire che probabilmente la strada giusta è quella delle terapie combinate. E se unissimo la potenza delle cellule NK con l’azione “preparatoria” di un HDACi specifico?

La Sorpresa dell’MS-275 e l’Asse HLA-E–NKG2A

Abbiamo deciso di concentrarci su un particolare HDACi di classe I, chiamato MS-275. Perché proprio questo? Analizzando dati genetici e di sopravvivenza di pazienti con DMG, abbiamo notato che alti livelli di alcuni HDAC (in particolare HDAC2 e HDAC3, bersagli dell’MS-275) erano associati a una prognosi peggiore. Inoltre, l’MS-275 ha il vantaggio di essere ben tollerato e di riuscire ad attraversare la barriera emato-encefalica, raggiungendo quindi il tumore nel cervello.

Abbiamo iniziato a testare l’MS-275 su linee cellulari di DMG derivate direttamente da pazienti. I risultati sono stati incoraggianti: l’MS-275 riduceva la vitalità e la proliferazione delle cellule tumorali, le spingeva verso l’arresto del ciclo cellulare e ne aumentava l’apoptosi (la morte cellulare programmata). Fin qui, tutto come previsto.

Analizzando poi come l’MS-275 modificava l’espressione genica, abbiamo avuto una conferma importante: il farmaco attivava percorsi legati alla risposta immunitaria, in particolare proprio quello relativo all’attività citotossica delle cellule NK! E, come speravamo, aumentava l’espressione di diversi ligandi attivatori per le cellule NK sulla superficie delle cellule DMG (come MICA/B, ULBP1-3). Questo rendeva le cellule tumorali trattate con MS-275 significativamente più suscettibili all’attacco e alla distruzione da parte delle cellule NK in laboratorio.

Ma ecco la sorpresa, il colpo di scena! L’MS-275 non aumentava solo i segnali “attacca!” per le cellule NK, ma anche un importante segnale “non attaccare!”: una molecola chiamata HLA-E. L’HLA-E sulla cellula tumorale si lega a un recettore inibitorio sulle cellule NK, chiamato NKG2A. Questo legame funziona come un freno, dicendo alla cellula NK di non attaccare. A prima vista, potrebbe sembrare un effetto controproducente: perché potenziare un segnale che protegge il tumore?

Trasformare un Ostacolo in Vantaggio

Qui abbiamo avuto l’intuizione. Se l’MS-275 aumenta l’HLA-E, rendendo potenzialmente più forte il “freno” NKG2A, allora forse potremmo trasformare questo apparente svantaggio in un’opportunità. E se, oltre a usare l’MS-275 e le cellule NK, bloccassimo specificamente l’interazione tra HLA-E e NKG2A? Esistono farmaci, come il monalizumab, che fanno proprio questo: sono anticorpi che si legano a NKG2A, impedendogli di ricevere il segnale inibitorio dall’HLA-E. In pratica, “tagliano i fili dei freni” delle cellule NK.

La nostra ipotesi era che, aumentando l’HLA-E con l’MS-275, avremmo reso il blocco di NKG2A con monalizumab ancora più efficace. Sarebbe come aumentare il volume di un segnale di stop per poi ignorarlo completamente: l’effetto netto sarebbe un attacco NK ancora più potente.

Abbiamo testato questa idea in laboratorio. Pre-trattando le cellule NK con monalizumab (per bloccare NKG2A) e usandole contro cellule DMG trattate con MS-275, abbiamo osservato esattamente quello che speravamo: la citotossicità delle cellule NK era ulteriormente potenziata rispetto al solo trattamento con MS-275 o al solo blocco di NKG2A. Era la prova che questa strategia a tre punte poteva funzionare!

Come Funziona? Il Ruolo Chiave di STAT3

Ma perché l’MS-275 aumenta proprio l’HLA-E? Volevamo capirne il meccanismo. Essendo un inibitore HDAC, l’MS-275 modifica l’accessibilità del DNA agendo sull’acetilazione degli istoni (in particolare, aumentando l’acetilazione H3K27ac, un marchio di attivazione genica). E infatti, abbiamo visto che il trattamento con MS-275 aumentava i livelli di H3K27ac proprio nella regione del gene HLA-E, suggerendo che ne facilitasse la trascrizione.

Ma per trascrivere un gene serve anche un “interruttore”, un fattore di trascrizione. Analizzando vari database e dati di espressione, abbiamo identificato un candidato promettente: STAT3. Abbiamo scoperto che i livelli di STAT3 erano fortemente correlati a quelli di HLA-E nei pazienti con DMG e che STAT3 poteva legarsi direttamente alla regione promotore del gene HLA-E. Esperimenti successivi hanno confermato che riducendo STAT3 nelle cellule DMG, diminuiva anche l’espressione di HLA-E.

La cosa interessante è che l’MS-275 non sembrava aumentare la quantità totale di proteina STAT3, né la sua attivazione tramite fosforilazione (un meccanismo classico). Invece, abbiamo scoperto che l’MS-275 aumentava l’acetilazione di STAT3 su un sito specifico (la lisina 685). Questa modifica, come dimostrato da studi precedenti, può potenziare l’attività trascrizionale di STAT3 anche senza la classica fosforilazione. In pratica, l’MS-275, inibendo gli HDAC che normalmente rimuovono i gruppi acetili da STAT3, ne favorisce l’acetilazione e quindi la sua capacità di “accendere” il gene HLA-E. È un meccanismo elegante che spiega come un farmaco epigenetico possa regolare finemente un componente chiave della risposta immunitaria.

La Prova Definitiva: I Risultati in Vivo

Ovviamente, i risultati in provetta sono importanti, ma la prova del nove è sempre nel modello vivente. Abbiamo quindi utilizzato modelli murini ortotopici, in cui cellule di DMG umane vengono impiantate direttamente nel tronco encefalico dei topi, mimando la situazione dei pazienti. Abbiamo diviso i topi in diversi gruppi di trattamento:

- Controllo (solo cellule NK e un anticorpo inutile)

- Cellule NK + MS-275

- Cellule NK + Monalizumab (blocco NKG2A)

- La combinazione completa: Cellule NK + MS-275 + Monalizumab

I risultati sono stati netti. La combinazione dei tre elementi ha mostrato l’effetto più potente nell’inibire la crescita tumorale, come misurato tramite bioluminescenza. Ma soprattutto, questa triplice terapia ha significativamente prolungato la sopravvivenza degli animali rispetto a tutti gli altri gruppi di trattamento. È stata una conferma importantissima: la nostra strategia, basata sulla comprensione dei meccanismi molecolari e immunologici, si traduceva in un beneficio concreto in un modello preclinico molto rilevante. Inoltre, non abbiamo osservato segni evidenti di tossicità negli organi principali degli animali trattati con la combinazione, suggerendo una buona tollerabilità.

Verso Nuove Speranze per i Pazienti con DMG

Questo studio, per la prima volta, dimostra che un inibitore HDAC come l’MS-275 può potenziare l’efficacia dell’immunoterapia basata sulle cellule NK contro il DMG. Non solo aumenta i segnali di attacco, ma, aumentando anche il segnale inibitorio HLA-E, rende il tumore più “sensibile” a terapie che bloccano l’asse HLA-E–NKG2A, come il monalizumab.

Questo apre scenari davvero interessanti. Ci suggerisce che combinare l’inibizione degli HDAC con l’immunoterapia a base di cellule NK e il blocco dei checkpoint immunitari (come NKG2A) potrebbe rappresentare una strategia terapeutica molto promettente per i pazienti affetti da questa terribile malattia. Certo, la strada verso la clinica è ancora lunga e richiederà ulteriori studi, ma aver identificato un meccanismo d’azione chiaro e aver dimostrato l’efficacia della combinazione in modelli preclinici ci dà una grande speranza. È un passo avanti nella comprensione di come “armare” al meglio il nostro sistema immunitario contro il DMG, sfruttando le complesse interazioni tra epigenetica, cellule tumorali e cellule killer. Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di tradurre queste scoperte in terapie concrete per i piccoli pazienti che ne hanno disperatamente bisogno.

Fonte: Springer