Ascoltare la Luce: L’Imaging Fotoacustico Rivela i Segreti della Radioterapia nei Tumori Testa-Collo

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una sfida enorme nel mondo dell’oncologia, quella dei tumori testa-collo. Pensate, rappresentano circa il 4% di tutti i nuovi casi di cancro ogni anno a livello globale. Un numerone! Per combatterli, oltre alla chirurgia, la radio-chemioterapia, e in particolare la radioterapia frazionata (RT), è spesso la nostra arma principale. Il problema? Ad oggi, non abbiamo un modo super affidabile per capire presto se la terapia sta funzionando come sperato e per personalizzare ulteriormente i piani di cura. È un po’ come navigare a vista in certi momenti.

Ed è qui che entra in gioco la mia passione e il cuore di questo racconto: l’imaging fotoacustico (PAI). Sembra fantascienza, ma vi assicuro che è una tecnologia incredibilmente promettente. L’idea di base è usare la PAI per misurare la risposta al trattamento nei pazienti con tumori testa-collo sottoposti a RT. Ma come funziona? In pratica, la PAI sfrutta l’effetto fotoacustico: inviamo impulsi laser nei tessuti e “ascoltiamo” le onde ultrasonore che si generano quando la luce viene assorbita. Questo ci permette, in modo non invasivo, di ottenere informazioni preziose sulle proprietà funzionali dei tessuti, fino a diversi centimetri di profondità. Niente male, vero?

Le Nostre Scommesse Iniziali: Cosa Ci Aspettavamo di Vedere?

Quando abbiamo iniziato questo viaggio, avevamo delle ipotesi ben precise, basate su come ci aspettiamo che la radioterapia agisca sui tessuti. Eccole qui:

- Ipotesi 1 (H1): Ci aspettavamo una riossigenazione dei linfonodi colpiti dal tumore. In parole povere, più ossigeno in quelle zone grazie all’effetto della terapia. La PAI misura la saturazione di ossigeno ((text {sO}_2)), quindi avremmo dovuto vedere un aumento.

- Ipotesi 2 (H2): Prevedevamo un’infiammazione degli organi circostanti, un effetto collaterale comune della RT. Questo si traduce in un aumento della concentrazione di emoglobina, un altro parametro che la PAI può rilevare.

- Ipotesi 3 (H3): Infine, la fastidiosa xerostomia, ovvero la secchezza delle fauci. Meno saliva significa meno contenuto di acqua nelle ghiandole salivari, e sì, la PAI può darci un’idea anche di questo.

Per mettere alla prova queste idee, abbiamo condotto uno studio su 30 persone (15 volontari sani e 15 pazienti). E i risultati? Beh, sono stati una montagna russa di conferme e sorprese!

Risultati: Conferme, Sorprese e la Magia dei Gemelli Digitali

Partiamo dalle buone notizie: i nostri dati hanno confermato le ipotesi H2 e H3. Abbiamo effettivamente osservato cambiamenti significativi nei livelli di emoglobina (indicativi di infiammazione) e di acqua (legati alla xerostomia) nei pazienti con tumori testa-collo a seguito del trattamento. Questo è già un passo enorme: la PAI è in grado di misurare cambiamenti molecolari indotti dalla RT nel tessuto umano, in modo non invasivo! Immaginate le implicazioni per monitorare gli effetti collaterali e magari intervenire prima.

Ma veniamo alla sorpresa, l’ipotesi H1. Contrariamente alle nostre aspettative, abbiamo osservato una diminuzione della (text {sO}_2) nei linfonodi maligni durante il corso del trattamento. Un bel grattacapo! Come mai? Ci siamo messi al lavoro con un’analisi super approfondita, utilizzando persino dei “gemelli digitali” dei tessuti e del nostro strumento PAI. Questi modelli computerizzati ci hanno aiutato a capire una cosa fondamentale: quando la frazione di volume sanguigno è molto bassa, come spesso accade nei linfonodi maligni, la PAI può commettere errori significativi nella stima della (text {sO}_2). In pratica, in quelle specifiche condizioni, i valori di (text {sO}_2) che misuravamo potrebbero non essere del tutto affidabili per trarre conclusioni sulla riossigenazione.

Il carcinoma a cellule squamose è il tipo più comune di tumore maligno della testa e del collo, con circa 890.000 nuove diagnosi ogni anno nel mondo, che purtroppo causano circa 450.000 decessi. Questi tumori sono spesso aggressivi, con grandi volumi e tendenza a invadere i tessuti circostanti, oltre a dare metastasi ai linfonodi regionali. La radio-chemioterapia primaria è una scelta terapeutica valida quanto la chirurgia per i tumori localmente avanzati, con tassi di sopravvivenza globale a 5 anni intorno al 50%. Però, decidere la terapia giusta, la sua sequenza e come somministrarla richiede grande esperienza per bilanciare il controllo del tumore, la morbilità del paziente, gli effetti tossici e la conservazione della funzionalità degli organi trattati.

L’Importanza di “Vedere” Presto

Attualmente, la prima valutazione della risposta alla radioterapia avviene tipicamente 3 mesi dopo la fine del trattamento, tramite esami clinici e di imaging come la risonanza magnetica (MRI) o la tomografia computerizzata (CT). Capite bene che tre mesi sono tanti quando si combatte una malattia così aggressiva. C’è un bisogno enorme di poter valutare l’efficacia del trattamento molto prima, magari a livello molecolare. La radioterapia, infatti, agisce proprio a questo livello, innescando processi come infiammazione, rivascolarizzazione e riossigenazione. Questi cambiamenti molecolari possono essere precoci, manifestandosi ore dopo l’esposizione alle radiazioni (come danni al DNA, produzione di specie reattive dell’ossigeno che portano a mucositi o radiodermatiti), o tardivi, comparendo settimane o anni dopo, a causa di danno persistente e disfunzione cellulare cronica (come fibrosi o necrosi).

Un fattore cruciale è l’ossigeno: la sua presenza aumenta l’effetto della radioterapia. I tumori, però, sono spesso ipossici (cioè con poco ossigeno), il che li rende radioresistenti. Frazionare la radioterapia aiuta a sfruttare gli effetti di riossigenazione. Da qui l’importanza di identificare i pazienti che potrebbero non beneficiare della RT convenzionale e che necessiterebbero di approcci alternativi o adattati, come un aumento della dose, chirurgia di salvataggio, o, al contrario, quelli che rispondono molto bene e per i quali si potrebbe pensare a una de-escalation della RT per minimizzare gli effetti collaterali. È il cuore della “medicina personalizzata”.

Un Focus sulla Xerostomia e l’Infiammazione

Uno degli effetti collaterali più invalidanti a lungo termine è il danno alle ghiandole salivari, che porta alla xerostomia. Bocca secca, difficoltà a deglutire, problemi dentali, impatto sulla nutrizione… un vero calvario. Non esiste un metodo oggettivo standard per valutarla, e ci mancano modalità di imaging che ci permettano di vedere direttamente i primi segni di successo del trattamento oltre alla semplice riduzione delle dimensioni del tumore.

La PAI, come dicevo, ci dà una mano misurando l’emoglobina totale (tHb) e la (text {sO}_2) senza bisogno di traccianti esterni, a differenza di MRI, PET o CT. Nel nostro studio, abbiamo visto un aumento della concentrazione di tHb nel muscolo sternocleidomastoideo (un muscolo del collo spesso irradiato) soprattutto nell’ultima misurazione, post-RT. Questo aumento era dovuto principalmente a un incremento della deossiemoglobina, suggerendo attività tissutale e infiammazione, in linea con la nostra ipotesi H2. Anche se i valori assoluti di (text {sO}_2) possono essere “ingannati” da vari fattori, abbiamo calcolato il rapporto tumore-muscolo (TMR) per la (text {sO}_2). Questo rapporto ha mostrato un trend in aumento, suggerendo una riossigenazione dei linfonodi, più in linea con l’ipotesi H1 originale, sebbene i dati diretti fossero contraddittori.

Per quanto riguarda la xerostomia (H3), la PAI può rilevare anche l’acqua, un importante “cromofore” (cioè una molecola che assorbe la luce) a determinate lunghezze d’onda. Ebbene, le nostre misurazioni dopo la RT hanno indicato una diminuzione del contenuto di acqua visibile nel segnale PAI della ghiandola sottomandibolare, che è responsabile di gran parte della produzione di saliva. Un’ulteriore conferma che la PAI può “vedere” gli effetti della radioterapia che portano a questo fastidioso sintomo.

Le Sfide e il Futuro: Non È Tutto Oro Quello Che Luccica

Nonostante questi risultati entusiasmanti, la strada è ancora lunga. La PAI ha delle limitazioni: la profondità di penetrazione della luce, le riflessioni acustiche, il cosiddetto “spectral coloring” (cioè come i tessuti modificano lo spettro della luce che li attraversa), e il cross-talk spettrale tra diversi assorbitori. Inoltre, i linfonodi, dopo la terapia, si restringono e possono spostarsi più in profondità, rendendo difficili i confronti nel tempo e amplificando gli effetti di attenuazione del segnale.

I nostri “gemelli digitali” ci hanno mostrato come la bassa frazione di volume sanguigno (BVF) nei linfonodi maligni possa portare a errori nella stima della (text {sO}_2). Questo è un punto cruciale. Forse, per monitorare la risposta alla RT, dovremmo concentrarci di più sull’emoglobina totale (tHb) o su misure relative come il TMR, specialmente in contesti di basso BVF. Anche il contenuto di acqua per la xerostomia sembra molto promettente.

Cosa ci serve per il futuro? Sicuramente:

- Raccogliere dataset più ampi per capire meglio le eterogeneità nella risposta al trattamento.

- Implementare una normalizzazione significativa, come il TMR, per separare l’effetto terapeutico dalle variazioni individuali.

- Identificare e affrontare i fattori confondenti che possono influenzare le misurazioni PAI.

In Conclusione: Un Nuovo Alleato all’Orizzonte?

Nonostante le sfide, il nostro studio è il primo a dimostrare che la PAI è capace di misurare cambiamenti molecolari precoci indotti dalla RT nel tessuto umano in modo non invasivo. Abbiamo visto che può rilevare l’infiammazione, la rivascolarizzazione e disfunzioni tissutali come la xerostomia. Certo, l’eterogeneità della malattia e la variabilità del segnale PAI evidenziano le difficoltà nel monitorare i linfonodi maligni nei tumori testa-collo. Ma il potenziale c’è, eccome!

Credo fermamente che la PAI possa diventare uno strumento prezioso nella pratica clinica, migliorando la cura e gli esiti per i pazienti con tumori testa-collo. È un campo di ricerca affascinante, e ogni piccolo passo avanti ci avvicina a una medicina sempre più personalizzata ed efficace. E io sono entusiasta di far parte di questa avventura!

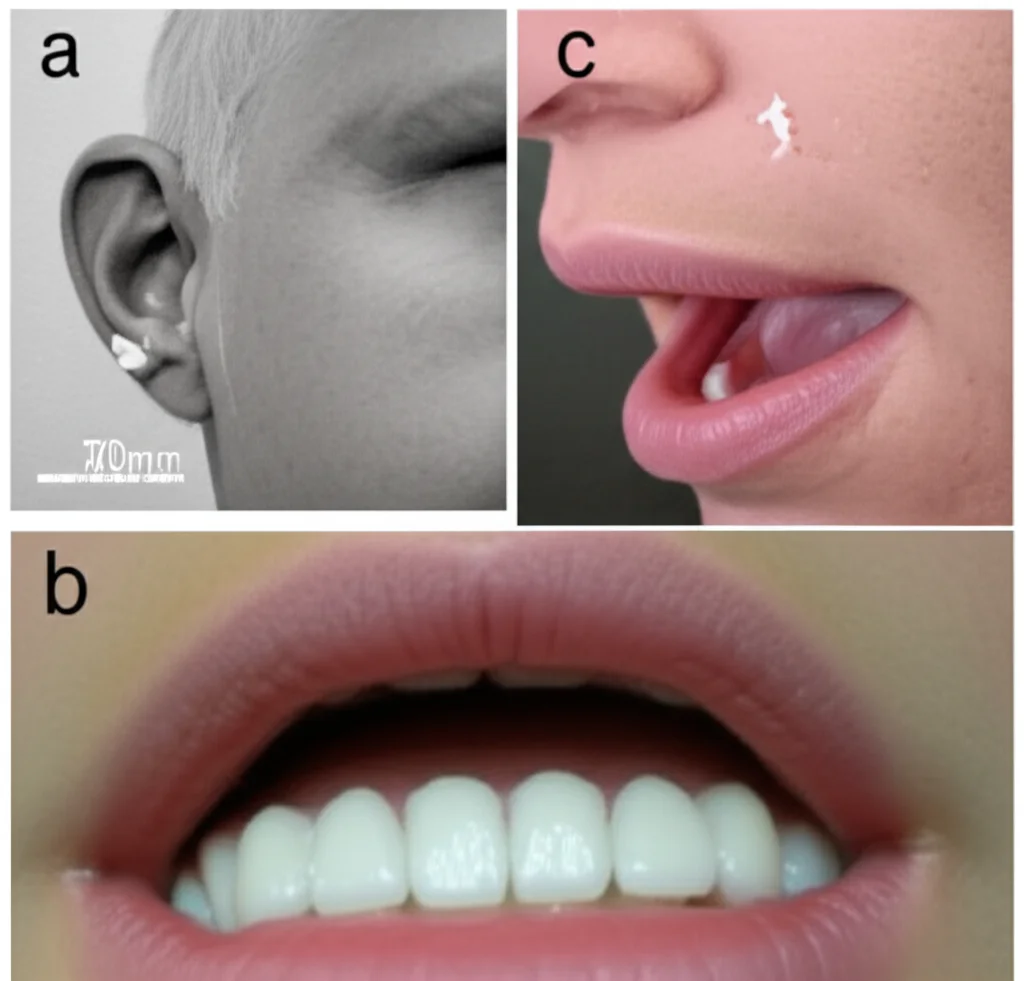

Il nostro studio ha seguito le linee guida della Dichiarazione di Helsinki, è stato approvato dal comitato etico della Facoltà di Medicina dell’Università di Heidelberg e registrato su clinicaltrials.gov. Tutti i partecipanti hanno dato il loro consenso informato. Abbiamo utilizzato un dispositivo MSOT Acuity Echo, che combina PAI e ultrasuoni convenzionali, con un laser sintonizzabile tra 660 e 1300 nm. Abbiamo scansionato cinque organi bersaglio (muscolo sternocleidomastoideo, parotide, ghiandola sottomandibolare, tiroide e linfonodi sospetti) prima, durante (dopo 9 frazioni di RT) e circa 90 giorni dopo la RT, utilizzando undici lunghezze d’onda. L’elaborazione delle immagini è stata effettuata con il toolkit SIMPA.

Insomma, la ricerca non si ferma e l’imaging fotoacustico promette di aprirci nuove finestre per comprendere e combattere il cancro. Continueremo a “tendere l’orecchio” alla luce, sperando di catturare segnali sempre più chiari per il bene dei nostri pazienti.

Fonte: Springer