L’Incredibile Danza dell’Idrogeno nei Metalli: Muove e Blocca le Dislocazioni

Ciao a tutti, appassionati di scienza e materiali! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi affascina da tempo e che sta diventando sempre più cruciale con la transizione verso un’economia basata sull’idrogeno: come questo piccolo e leggero atomo interagisce con i metalli, in particolare con gli acciai a struttura cubica a corpo centrato (BCC). Sembra un dettaglio tecnico, vero? Eppure, capire queste interazioni è fondamentale per prevenire un fenomeno insidioso chiamato infragilimento da idrogeno (HE), che può rendere fragili anche i metalli più resistenti.

Il Dilemma dell’Idrogeno: Amico o Nemico delle Dislocazioni?

Da decenni, noi ricercatori ci arrovelliamo su un apparente paradosso. Studi sperimentali e simulazioni al computer hanno mostrato risultati opposti riguardo all’interazione tra idrogeno (H) e le “dislocazioni” nei metalli. Cosa sono le dislocazioni? Immaginatele come imperfezioni, delle “smagliature” nel reticolo cristallino perfetto del metallo. Sono fondamentali perché governano la capacità del metallo di deformarsi plasticamente (cioè, senza rompersi).

Ebbene, alcuni studi mostravano che l’idrogeno aumentava la mobilità di queste dislocazioni, quasi “lubrificandole” (un effetto chiamato H-enhanced local plasticity, o HELP). Altri, invece, dimostravano l’esatto contrario: l’idrogeno sembrava bloccare le dislocazioni, immobilizzandole (pinning). Chi ha ragione? Capire questo è vitale, perché tutti i modelli che spiegano l’infragilimento da idrogeno (HELP, HEDE – H-enhanced decohesion, HESIV – H-enhanced void formation) chiamano in causa, in un modo o nell’altro, proprio le dislocazioni.

Nei metalli BCC, come la maggior parte degli acciai, svelare il mistero è ancora più difficile. L’idrogeno si muove (diffonde) così velocemente in queste strutture che osservare direttamente cosa combina a livello microscopico è una vera sfida.

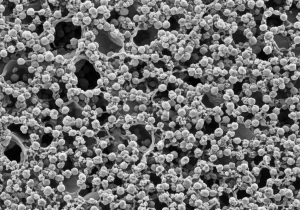

La Nostra Indagine: Vedere per Credere (con SEM e Simulazioni)

Per affrontare questa sfida, abbiamo messo a punto un setup sperimentale piuttosto ingegnoso: un sistema di test in-situ all’interno di un Microscopio Elettronico a Scansione (SEM). Questo ci permette di “vedere” le dislocazioni (grazie a una tecnica chiamata Electron Channeling Contrast Imaging, ECCI) mentre introduciamo idrogeno nel campione metallico in condizioni controllate, e soprattutto, senza applicare stress esterni. Volevamo isolare l’effetto del solo idrogeno.

E guardate un po’ cosa abbiamo scoperto osservando un acciaio inossidabile ferritico (BCC) tipo 430! All’inizio, mentre l’idrogeno iniziava a diffondere nel campione, abbiamo visto chiaramente alcune dislocazioni… muoversi! Piccoli spostamenti, nell’ordine delle decine di nanometri, ma inequivocabilmente indotti dalla presenza dell’idrogeno. È stata la prima osservazione diretta di movimento di dislocazioni indotto unicamente dall’idrogeno, senza stress esterni, in un metallo BCC a temperatura ambiente. Emozionante, vero?

Ma la sorpresa non finisce qui. Continuando a “caricare” il campione con idrogeno, abbiamo notato che le stesse dislocazioni che si erano mosse all’inizio, dopo un po’, si fermavano. Venivano bloccate, pinnate, sempre a causa del flusso costante di idrogeno. Quindi, entrambi gli effetti – mobilità e pinning – si verificano, ma in momenti diversi!

Perché Accade Questo? Entriamo nel Mondo Atomico con le Simulazioni

Ok, abbiamo visto *cosa* succede, ma *perché*? Per capirlo, ci siamo affidati alle simulazioni di dinamica molecolare (MD). Abbiamo modellato al computer un sistema semplice: un singolo cristallo di ferro BCC con una dislocazione “a vite” (un tipo comune in questi metalli) e abbiamo simulato l’arrivo di un flusso di atomi di idrogeno.

Le simulazioni hanno confermato magnificamente le nostre osservazioni sperimentali. Ecco la sequenza:

- All’inizio, quando gli atomi di H si avvicinano alla dislocazione, si crea un’attrazione. La dislocazione viene “tirata” verso la sorgente di idrogeno, muovendosi quindi in direzione opposta al flusso netto di H.

- Man mano che più atomi di H raggiungono la dislocazione, iniziano ad accumularsi nel suo “nucleo” (la zona più disordinata dell’imperfezione).

- Quando la dislocazione è sufficientemente “decorata” da atomi di H intrappolati, questi agiscono come ostacoli, frenando e infine bloccando il movimento della dislocazione stessa (un effetto noto come “solute drag”).

Le simulazioni ci hanno anche permesso di quantificare l’energia di legame tra H e dislocazione, mostrando che esistono siti specifici attorno al nucleo della dislocazione dove l’idrogeno si lega preferenzialmente e con forza. È l’interazione collettiva di molti atomi di H in questi siti, specialmente quando c’è un gradiente di concentrazione (il flusso!), a fornire la spinta iniziale per il movimento.

Abbiamo usato anche calcoli più sofisticati (Nudged Elastic Band – NEB) per studiare come la presenza di idrogeno influenzi l’energia necessaria per muovere la dislocazione. Risultato? L’idrogeno non solo fornisce una forza motrice, ma abbassa significativamente la barriera energetica per il movimento, rendendolo molto più veloce e possibile anche a temperatura ambiente senza stress esterni. Questo spiega perché vediamo quel movimento iniziale quasi “improvviso” non appena l’idrogeno raggiunge le dislocazioni.

Cosa Significa Tutto Questo?

Questa scoperta del doppio ruolo dell’idrogeno – prima motore, poi freno – è fondamentale. Ci aiuta a riconciliare i risultati apparentemente contraddittori del passato e ci dà una comprensione più profonda dei meccanismi alla base dell’interazione idrogeno-metallo.

È importante notare che non tutte le dislocazioni si muovono. Nel nostro esperimento, solo una piccola frazione (meno del 5%) ha mostrato mobilità, mentre la maggior parte è rimasta ferma. Questo, insieme alle simulazioni, suggerisce che l’effetto dipende molto dalle condizioni locali: l’orientamento della dislocazione rispetto al flusso di idrogeno, la presenza di altre imperfezioni, la microstruttura locale. La realtà è complessa e variegata!

Un altro punto interessante: quando abbiamo tolto l’idrogeno e lasciato il campione all’aria per mesi, le dislocazioni sono rimaste esattamente dove le avevamo lasciate (nella loro posizione “pinnata”). Questo suggerisce che il processo di “desorbimento” dell’idrogeno, essendo probabilmente più lento e graduale del caricamento iniziale, non genera un gradiente sufficiente a rimettere in moto le dislocazioni, che sono ormai stabilizzate dagli atomi di H ancora intrappolati (anche se in numero minore).

Implicazioni Future

Quindi, la prossima volta che sentirete parlare di idrogeno e metalli, ricordate questa danza affascinante: l’idrogeno non è semplicemente “buono” o “cattivo” per le dislocazioni. Il suo effetto dipende dal contesto, dalla concentrazione e soprattutto dal fatto che stia arrivando (flusso) o che si sia già accumulato.

Questi risultati sottolineano quanto sia importante considerare entrambi questi regimi – mobilità iniziale e pinning successivo – quando si studiano gli effetti dell’idrogeno sui materiali, sia sperimentalmente che computazionalmente. C’è ancora tanto da esplorare, ad esempio come questi fenomeni cambino al variare della temperatura, del tipo di metallo, della velocità del flusso di idrogeno… La ricerca continua, e spero di avervi trasmesso un po’ della nostra eccitazione nello svelare questi meccanismi fondamentali!

Fonte: Springer