Grasso del Ginocchio: Il Tuo Alleato Segreto Contro l’Artrosi? Nuove Scoperte!

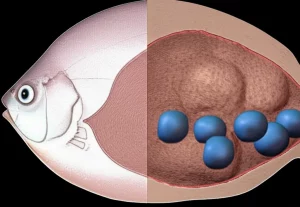

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che forse non avete mai considerato parlando di ginocchia e artrosi: il grasso! Sì, avete capito bene. Non parlo di quello sulla pancia, ma di una specifica “pallina” di grasso che abbiamo proprio dentro il ginocchio, sotto la rotula. Si chiama Corpo Adiposo Infrapatellare (in inglese, Infrapatellar Fat Pad, o IPFP) e, credetemi, sta emergendo come un protagonista inaspettato nella storia dell’artrosi del ginocchio.

Per anni, noi ricercatori abbiamo cercato dei marcatori affidabili per capire chi svilupperà un’artrosi più grave, chi avrà più dolore, chi finirà per aver bisogno di una protesi. L’artrosi del ginocchio è una brutta bestia, una malattia cronica che colpisce tutte le parti dell’articolazione e può limitare seriamente la nostra mobilità e qualità di vita. Trovare un modo per prevederne l’evoluzione è fondamentale.

Il Misterioso Grasso del Ginocchio (IPFP)

Allora, cos’è questo IPFP? Immaginatelo come un cuscinetto situato nella parte anteriore del ginocchio, ricco di vasi sanguigni, nervi e cellule infiammatorie. È una struttura complessa: da un lato ammortizza, dall’altro può diventare una fonte di infiammazione, rilasciando sostanze (citochine, adipochine) che peggiorano l’artrosi e contribuiscono al dolore. Un doppio ruolo affascinante, non trovate?

Il problema è che gli studi passati sulla sua morfologia (forma, dimensione, segnali interni visti con la risonanza magnetica) hanno dato risultati contrastanti. Alcuni dicevano: “Un IPFP più grande è un problema!”, altri: “No, un IPFP più grande protegge!”. C’era bisogno di fare chiarezza. Quali caratteristiche di questo cuscinetto di grasso sono davvero importanti per prevedere il futuro del nostro ginocchio?

La Nostra Indagine Approfondita: Uno Studio Lungo 8 Anni

Ed è qui che entra in gioco il nostro studio, un’analisi comparativa approfondita e, lasciatemelo dire, piuttosto ambiziosa. Abbiamo seguito per ben 96 mesi (cioè 8 anni!) un gruppo di 1075 persone con artrosi al ginocchio, parte del grande studio americano chiamato Osteoarthritis Initiative (OAI).

Cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato la Risonanza Magnetica (MRI), la tecnica migliore per vedere dentro il ginocchio, combinandola con una tecnologia nuovissima, completamente automatizzata e basata su reti neurali (una specie di intelligenza artificiale), per misurare con precisione diverse caratteristiche dell’IPFP:

- Il volume totale

- L’area massima (sulla fetta MRI più grande)

- Il volume e l’area delle zone con segnale “iperintenso” (più brillante in certe sequenze MRI, spesso associato a infiammazione/versamento)

- Il volume e l’area delle zone con segnale “ipointenso” (più scuro, forse legato a fibrosi o tessuto adiposo più “normale”)

Abbiamo messo questi dati in relazione con l’evoluzione dei sintomi dei pazienti (usando la scala WOMAC), i cambiamenti strutturali nell’articolazione (volume della cartilagine, lesioni del midollo osseo – BML, volume del versamento articolare) e, dato importantissimo, la necessità di ricorrere a una protesi al ginocchio (KR) nel corso degli 8 anni. L’obiettivo era capire quale di queste misure dell’IPFP fosse il miglior “indovino” indipendente.

Cosa Abbiamo Scoperto? Risultati Sorprendenti!

E qui viene il bello! I risultati ci hanno dato delle indicazioni preziose e, per certi versi, inaspettate.

Come Cambia l’IPFP nel Tempo

Innanzitutto, abbiamo visto che nel corso degli 8 anni, il volume totale dell’IPFP e la sua componente ipointensa tendevano a diminuire leggermente. Al contrario, la componente iperintensa (sia in volume che in area) aumentava costantemente e in modo marcato. Questo suggerisce un progressivo aumento dell’infiammazione o di alterazioni simili alla sinovite all’interno del grasso stesso, mano a mano che l’artrosi avanza. E infatti, abbiamo trovato una forte associazione tra l’aumento del segnale iperintenso dell’IPFP e l’aumento del versamento articolare (liquido nel ginocchio), confermando che IPFP e sinovia (la membrana che produce il liquido) probabilmente “collaborano” nel mantenere l’infiammazione articolare.

IPFP e Danni Strutturali: Il Volume Conta Più dell’Area

Quando abbiamo cercato le associazioni tra le caratteristiche dell’IPFP all’inizio dello studio e i cambiamenti strutturali nel tempo, è emerso un dato chiave: il volume dell’IPFP (sia totale, sia delle componenti ipo- e iperintensa) sembra essere un predittore migliore rispetto all’area.

- Cartilagine: Volumi IPFP (ipo- e iperintenso) all’inizio erano associati a una maggiore perdita di volume della cartilagine a lungo termine (a 48 e 96 mesi). Questo rinforza l’idea che le alterazioni nell’IPFP contribuiscano al degrado della cartilagine.

- Lesioni Midollari (BML): Il volume globale dell’IPFP all’inizio prediceva un aumento delle BML a 48 mesi. L’area iperintensa era associata a un aumento delle BML solo a 12 mesi. Questo suggerisce che l’infiammazione nell’IPFP possa promuovere cambiamenti anche nell’osso sotto la cartilagine.

- Versamento Articolare: Le associazioni longitudinali erano un po’ più complesse, ma l’analisi dei cambiamenti nel tempo ha mostrato una forte correlazione tra l’aumento del volume iperintenso dell’IPFP e l’aumento del versamento, sottolineando il legame con l’infiammazione.

IPFP e Sintomi: Un Legame Sfuggente

Qui la sorpresa: né all’inizio dello studio né nel corso degli 8 anni abbiamo trovato associazioni significative tra le caratteristiche morfologiche dell’IPFP e l’intensità dei sintomi (dolore e funzionalità misurati con la scala WOMAC). Questo va un po’ contro l’idea intuitiva che più infiammazione (segnale iperintenso) significhi più dolore. È possibile che il dolore nell’artrosi sia influenzato da talmente tanti fattori che isolare il contributo specifico dell’IPFP sia difficile, almeno con questi metodi. O forse, le alterazioni strutturali che l’IPFP predice impiegano più tempo a tradursi in sintomi percepibili in modo consistente in un gruppo così ampio.

IPFP e Protesi al Ginocchio: Il Colpo di Scena

E ora, il risultato forse più controintuitivo e interessante. Abbiamo scoperto che le persone che all’inizio dello studio avevano un IPFP più piccolo (sotto la mediana, sia come volume globale e ipointenso, sia come area massima) avevano una probabilità significativamente minore di aver bisogno di una protesi al ginocchio dopo 8 anni! Al contrario, un volume iperintenso maggiore all’inizio era associato a un rischio maggiore di protesi, ma solo a 24 mesi.

Questo effetto “protettivo” di un IPFP più piccolo contro la necessità di protesi è intrigante. Potrebbe sembrare in contraddizione con il fatto che un IPFP più piccolo (e quindi con meno volume ipointenso) era associato a minor perdita di cartilagine, cosa che teoricamente dovrebbe ridurre il rischio di protesi. È chiaro che la relazione è complessa e merita ulteriori indagini. Forse un IPFP più piccolo è semplicemente indicativo di uno stadio meno avanzato o di un “fenotipo” di artrosi diverso, meno aggressivo nel lungo termine per quanto riguarda l’outcome finale della protesi.

Cosa Ci Portiamo a Casa?

Questo lungo viaggio di 8 anni nel mondo del grasso del ginocchio ci ha insegnato molto. È il più lungo studio di questo tipo e il primo a confrontare direttamente il valore predittivo di diverse misure morfologiche dell’IPFP. I punti chiave sono:

- Il volume dell’IPFP (globale, ipointenso e iperintenso) sembra essere un indicatore prognostico più potente dell’area per quanto riguarda i cambiamenti strutturali a lungo termine nell’artrosi del ginocchio.

- Un IPFP di dimensioni minori (volume e area) all’inizio dello studio è associato a una ridotta necessità di intervento di protesi al ginocchio a 8 anni.

- Le alterazioni dell’IPFP, specialmente l’aumento del segnale iperintenso, sono legate all’infiammazione articolare e al danno strutturale (perdita di cartilagine, BML), ma non sembrano correlare direttamente con i sintomi in questo studio.

Queste scoperte aprono nuove prospettive. Capire meglio la morfologia dell’IPFP e il suo significato potrebbe aiutarci in futuro a “stratificare” i pazienti con artrosi, cioè a dividerli in sottogruppi con prognosi diverse, permettendo forse approcci terapeutici più mirati. Il nostro “grasso del ginocchio” non è più solo un cuscinetto passivo, ma un attore dinamico e un potenziale messaggero del futuro della nostra articolazione. C’è ancora tanto da scoprire, ma la strada è tracciata!

Fonte: Springer