Noce di Betel: Svelati i Segreti del suo Genoma e dei suoi Potenti Composti!

Ciao a tutti gli appassionati di scienza e scoperte! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel cuore di una pianta tanto conosciuta quanto controversa: l’Areca catechu, meglio nota come palma di Betel. Le sue noci sono famose in molte culture asiatiche per essere masticate, ma sono anche un ingrediente importante nella medicina tradizionale cinese. Contengono un vero arsenale di composti terapeutici, ma come li produce esattamente la pianta? Beh, fino a poco tempo fa, era un bel mistero. Ma ora, grazie a tecnologie pazzesche, siamo riusciti a fare un passo da gigante!

Un Genoma Complesso Finalmente Svelato

Immaginate il genoma come il libretto di istruzioni completo di un organismo. Nel caso dell’Areca catechu, questo libretto è particolarmente voluminoso e complesso. Parliamo di un genoma enorme, circa 2.5 miliardi di paia di basi! Non solo, ma come molti organismi (inclusi noi umani), la palma di Betel ha due copie di ogni cromosoma, una ereditata da ciascun “genitore”. Queste due copie, chiamate aplotipi, non sono identiche al 100%. Decifrare entrambe le versioni è stata una sfida, ma ce l’abbiamo fatta!

Abbiamo ottenuto quello che chiamiamo un assemblaggio del genoma “risolto per aplotipo”. In pratica, abbiamo due versioni quasi complete del genoma, che abbiamo chiamato Ac.Hap1 (2.45 Gb) e Ac.Hap2 (2.49 Gb), entrambe organizzate a livello di cromosoma (16 pseudocromosomi, per la precisione). La qualità di questo assemblaggio è altissima, molto superiore a tentativi precedenti. Pensate che abbiamo raggiunto un valore di qualità (QV) superiore a 64, un risultato notevole per un genoma così grande e complesso!

La cosa davvero interessante è stata confrontare questi due aplotipi. Abbiamo trovato differenze significative: milioni di piccole variazioni (SNP), centinaia di migliaia di piccole inserzioni o delezioni (indel), ma soprattutto, abbiamo scovato delle inversioni cromosomiche enormi, lunghe decine di milioni di paia di basi! È come se interi capitoli del libretto di istruzioni fossero stati tagliati e incollati al contrario in una delle due copie. Queste differenze non sono solo curiosità genetiche, ma possono influenzare l’espressione dei geni. Infatti, abbiamo identificato quasi mille coppie di geni allelici (le versioni dello stesso gene sui due aplotipi) che vengono “letti” e utilizzati in modo diverso nei vari tessuti della pianta. Un esempio? Un gene chiamato AcROMT, potenzialmente coinvolto nella produzione di composti utili, è praticamente “spento” in un aplotipo rispetto all’altro in molti tessuti! Capire queste differenze è fondamentale.

Viaggio nell’Evoluzione della Palma di Betel

Ma non ci siamo fermati qui. Avere un genoma di alta qualità ci permette di guardare indietro nel tempo, alla storia evolutiva di questa pianta. L’abbiamo confrontata con altre palme famose come il cocco (Cocos nucifera), la palma da olio (Elaeis guineensis) e la palma da dattero (Phoenix dactylifera). Abbiamo scoperto che l’Areca catechu si è differenziata dalle altre circa 20 milioni di anni fa.

Un evento chiave nell’evoluzione di molte piante (e animali!) sono le duplicazioni dell’intero genoma (WGD). È come se, a un certo punto della storia, l’intero libretto di istruzioni fosse stato copiato per errore. L’Areca catechu condivide due di questi eventi WGD con le altre palme studiate, uno avvenuto circa 80 milioni di anni fa e uno più recente, circa 27 milioni di anni fa, poco prima che le diverse specie iniziassero a separarsi.

Ma allora, perché il genoma della palma di Betel è così grande, più grande di quello del cocco e molto più grande di quello della palma da olio o da dattero, nonostante condividano le stesse WGD? La risposta sta negli elementi trasponibili, noti anche come “geni saltellanti”. Sono sequenze di DNA che possono copiarsi e incollarsi in diverse parti del genoma. Nell’Areca catechu, questi elementi, in particolare una classe chiamata LTR-retrotrasposoni (soprattutto le famiglie *Gypsy* e *Copia*), hanno avuto un’esplosione di attività negli ultimi 2.5 milioni di anni, “gonfiando” letteralmente il genoma! Circa l’83-84% del suo DNA è costituito da queste sequenze ripetute. È affascinante vedere come dinamiche diverse di questi elementi abbiano plasmato le dimensioni dei genomi nelle varie specie di palme.

Abbiamo anche usato il genoma dell’Areca catechu, insieme a quello di altre piante, per ricostruire i probabili cariotipi ancestrali dei monocotiledoni (il grande gruppo di piante che include palme, erbe, orchidee…). Siamo riusciti a ipotizzare un antenato con soli 6 cromosomi, tracciando come questi si siano fusi, divisi e riarrangiati nel corso di milioni di anni per dare origine ai 16 cromosomi della palma di Betel attuale.

I Segreti Chimici della Noce di Betel

Ora arriviamo al succo della questione: i composti medicinali! Come fa la pianta a produrre sostanze come l’arecolina (un alcaloide piridinico con effetti sul sistema nervoso e usato in medicina) e una miriade di flavonoidi glicosilati (importanti per le difese della pianta e con benefici per la salute)?

Qui entra in gioco la potenza della multi-omica. Abbiamo integrato i dati del genoma con quelli della trascrittomica (quali geni sono attivi nei diversi tessuti: radice, fusto, foglia, parti del fiore) e della metabolomica (quali composti chimici sono presenti e in che quantità). Mettendo insieme tutti questi dati, abbiamo costruito una complessa rete di interazioni gene-metabolita.

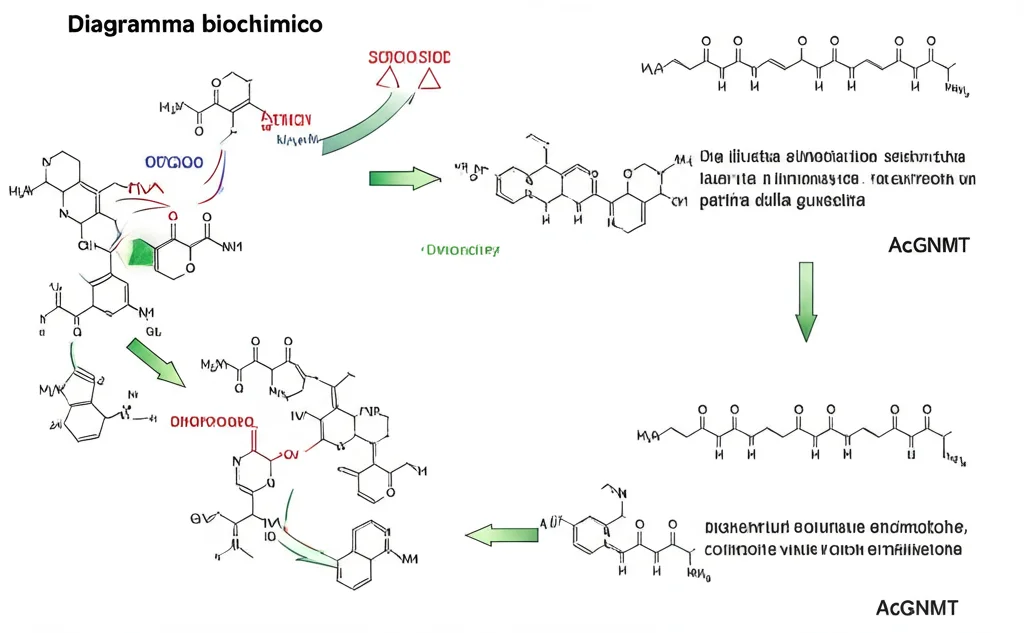

Questa rete ci ha indicato i principali sospettati. Per la biosintesi dell’arecolina, l’attenzione è caduta su due geni molto simili, situati uno accanto all’altro (in tandem) sul cromosoma 5: li abbiamo chiamati AcGNMT1 e AcGNMT2. Questi geni sono risultati negativamente correlati con la guvacina e la trigonellina, suggerendo un ruolo nella loro trasformazione. La guvacina è considerata un precursore dell’arecolina. Abbiamo quindi testato le proteine prodotte da questi geni (e da altri tre simili) in laboratorio (in vitro). Bingo! Abbiamo confermato che AcGNMT1, AcGNMT2, AcGNMT3, AcGNMT4 e AcGNMT5 sono tutti coinvolti nel processo che, attraverso modifiche chimiche (metilazioni), trasforma la guvacina in arecolina. Abbiamo finalmente delineato i passaggi chiave di questa importante via biosintetica!

Ma non è finita qui. La palma di Betel produce anche oltre 100 flavonoidi diversi, spesso “decorati” con molecole di zucchero (glicosilazione), cosa che ne modifica le proprietà. Anche qui, la nostra rete gene-metabolita ci ha messo sulla pista giusta. Abbiamo identificato e testato diversi geni della famiglia UGT (UDP-glicosiltransferasi). Abbiamo confermato la funzione di quattro glucosiltransferasi (AcUGT71CE15, AcUGT74CJ38, AcUGT87EE5, AcUGT83S982), enzimi che attaccano molecole di glucosio a flavonoidi come la naringenina, il kaempferolo e la quercetina. Alcuni di questi enzimi sono piuttosto versatili e possono lavorare su più flavonoidi! E, per la prima volta in Areca catechu, abbiamo identificato una ramnosiltransferasi (AcUGT78AP14), un enzima che attacca uno zucchero diverso, il ramnosio, al kaempferolo e alla quercetina. Questa scoperta spiega ulteriormente l’incredibile diversità chimica di questa pianta.

Perché Tutto Questo è Importante?

Questo studio ci regala il genoma di riferimento più completo e accurato mai ottenuto per l’Areca catechu, risolto per entrambi gli aplotipi. È una risorsa preziosissima che ci ha permesso di:

- Capire le differenze genetiche tra i cromosomi omologhi e come queste influenzano l’espressione genica.

- Ricostruire la storia evolutiva della pianta, inclusi eventi di duplicazione del genoma e l’impatto dei trasposoni sulla sua enorme dimensione.

- Delineare per la prima volta i passaggi chiave nella biosintesi dell’arecolina, identificando i geni AcGNMT responsabili.

- Identificare nuovi enzimi (UGT) coinvolti nella glicosilazione dei flavonoidi, spiegando la loro diversità.

Queste scoperte non sono solo accademicamente affascinanti. Aprono la porta a future ricerche per comprendere meglio le proprietà medicinali (e anche i rischi associati alla masticazione) della noce di Betel, e potenzialmente per sfruttare questi percorsi biosintetici, magari attraverso l’ingegneria metabolica o la selezione di varietà migliorate. È un passo fondamentale per valorizzare questa importante risorsa medicinale tropicale e per continuare a svelare i segreti nascosti nel DNA delle piante.

Spero che questo tuffo nella genetica e biochimica della palma di Betel vi sia piaciuto! È incredibile quanto possiamo imparare esplorando il codice della vita. Alla prossima scoperta!

Fonte: Springer