Piroptosi: La Chiave Nascosta che Lega BPCO e Cancro al Polmone?

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi affascina tantissimo e che potrebbe aprire scenari incredibili nella lotta contro due brutte bestie: la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e l’adenocarcinoma polmonare (LUAD). Sappiamo da tempo che queste due malattie vanno spesso a braccetto, ma capire *esattamente* perché è ancora un bel rompicapo. E se vi dicessi che una forma particolare di morte cellulare programmata, chiamata piroptosi, potrebbe essere il pezzo mancante del puzzle?

BPCO e Cancro al Polmone: Un Legame Pericoloso

Prima di tuffarci nel vivo, rinfreschiamoci la memoria. La BPCO è quella condizione cronica che rende difficile respirare, spesso legata al fumo di sigaretta, e purtroppo è la terza causa di morte nel mondo. Colpisce circa il 12% della popolazione globale. Dall’altra parte, abbiamo il cancro al polmone, specificamente l’adenocarcinoma (LUAD), che è il tumore più letale in assoluto. La cosa preoccupante è che tra il 40% e il 70% dei pazienti con cancro al polmone soffre anche di BPCO, e questo peggiora notevolmente le loro prospettive di cura.

Sembra chiaro che ci sia una connessione profonda. L’infiammazione cronica nei polmoni di chi ha la BPCO sembra spianare la strada allo sviluppo del cancro. Addirittura, la BPCO potrebbe favorire la diffusione (metastasi) del tumore primario. Ma qual è il meccanismo molecolare dietro a tutto questo? Qui entra in gioco la nostra protagonista: la piroptosi.

Piroptosi: Morte Cellulare… Esplosiva!

La piroptosi non è la solita morte cellulare programmata (come l’apoptosi, per intenderci). È un processo molto più “rumoroso”, mediato da proteine chiamate Gasdermine (GSDM), che porta al rilascio di un sacco di molecole infiammatorie. Immaginatela come una piccola esplosione cellulare!

Questo processo ha un doppio volto:

- Da un lato, se attivata moderatamente, aiuta il nostro corpo a liberarsi di agenti patogeni scatenando una risposta infiammatoria controllata.

- Dall’altro, se esagerata, può danneggiare i tessuti circostanti e peggiorare le cose.

E indovinate un po’? La piroptosi sembra avere un ruolo importante sia nella BPCO che nel cancro al polmone. Nella BPCO, ad esempio, lo stress indotto dal fumo di sigaretta può attivarla, contribuendo all’infiammazione cronica. Nel cancro, invece, l’ambiente infiammatorio creato dalla piroptosi potrebbe addirittura favorire la crescita delle cellule tumorali. Potrebbe essere proprio la piroptosi il “ponte” molecolare che collega queste due malattie? È quello che abbiamo cercato di scoprire!

A Caccia di Geni: La Nostra Indagine Bioinformatica

Per capirci qualcosa di più, ci siamo tuffati nel mondo della bioinformatica. Abbiamo preso dei grossi database pubblici (come TCGA e GEO) che contengono dati sull’espressione genica di pazienti con LUAD e con BPCO. È come avere a disposizione una miniera d’oro di informazioni genetiche!

Usando software specifici (come DESeq2 e limma in R, per i più tecnici tra voi), abbiamo cercato i cosiddetti Geni Differenzialmente Espressi (DEGs), cioè quei geni che si comportano in modo diverso (sono più o meno “accesi”) nei tessuti malati rispetto a quelli sani. Ne abbiamo trovati un bel po’.

Poi è arrivato il momento clou: abbiamo incrociato questi DEGs con un elenco di geni noti per essere coinvolti nella piroptosi (i Pyroptosis-Related Genes, PRGs). L’obiettivo? Trovare quei geni legati alla piroptosi che fossero alterati *sia* nella BPCO *che* nel LUAD. E bingo! Ne abbiamo scovati 12, che abbiamo chiamato PRDEGs (Pyroptosis-Related Differentially Expressed Genes).

Abbiamo poi analizzato questi 12 PRDEGs per capire meglio cosa facessero, usando tecniche come l’analisi GO (Gene Ontology) e KEGG. È emerso chiaramente che questi geni sono super coinvolti in processi come la regolazione dell’infiammazione, la risposta immunitaria e, guarda caso, in percorsi legati a infezioni e malattie infiammatorie. Sembra proprio che stessimo andando nella direzione giusta!

I Sei Sospettati Principali: I DPRDEGs

Ma 12 geni sono ancora tanti. Volevamo identificare quelli con un potenziale diagnostico e prognostico davvero forte. Per farlo, abbiamo usato altri strumenti bioinformatici potenti, come algoritmi di machine learning (Support Vector Machine – SVM, Random Forest) e analisi statistiche (regressione LASSO) sui dati del LUAD provenienti dal database TCGA.

In pratica, abbiamo costruito dei modelli predittivi per vedere quali di quei 12 geni fossero i migliori nel distinguere i tessuti tumorali da quelli sani e nel predire l’andamento della malattia. Alla fine di questo processo di “scrematura”, siamo rimasti con sei “super-geni”, che abbiamo battezzato DPRDEGs (Diagnostic Pyroptosis-Related Differentially Expressed Genes). Eccoli qui:

- BNIP3

- FTO

- NEK7

- POLR2H

- S100A12

- TLR4

Questi sei geni sembrano essere i protagonisti chiave nel legame tra piroptosi, BPCO e LUAD. Per esempio, abbiamo visto che POLR2H e TLR4 avevano un’accuratezza diagnostica molto alta nel distinguere il tessuto LUAD da quello normale, mentre NEK7 era addirittura il migliore!

Dal Computer al Laboratorio: La Prova del Nove

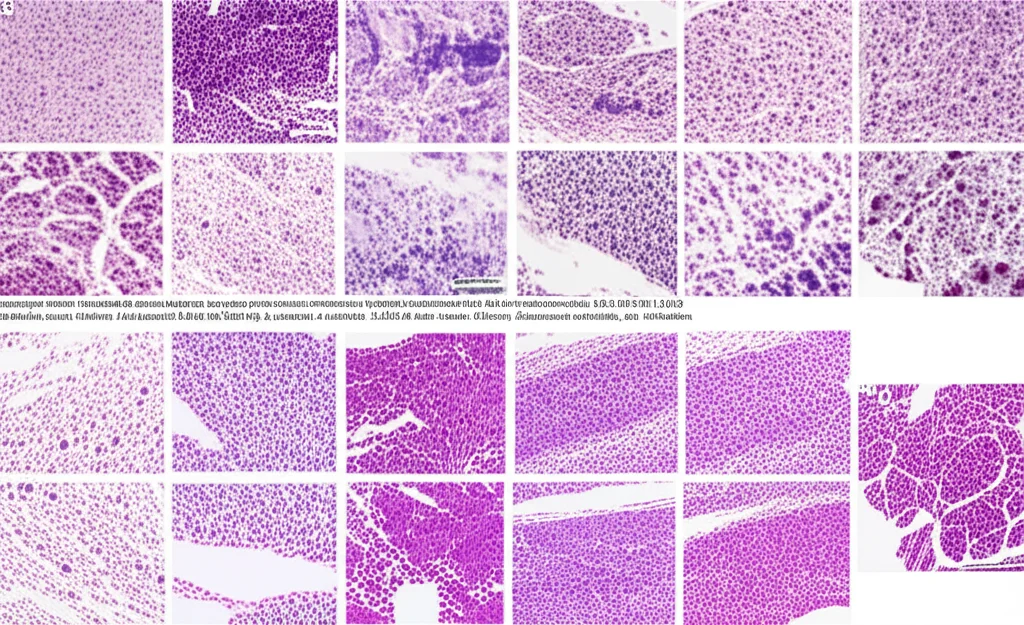

Ok, i computer sono fantastici, ma la biologia vera si fa anche in laboratorio! Per essere sicuri che i nostri risultati non fossero solo numeri su uno schermo, abbiamo preso dei campioni di tessuto reali da pazienti:

- Pazienti con sia LUAD che BPCO.

- Pazienti con solo LUAD (e tessuto sano adiacente come controllo).

- Pazienti con solo BPCO.

- Tessuto polmonare normale (controllo).

Su questi campioni abbiamo eseguito analisi classiche ma fondamentali: l’immunoistochimica (IHC), il Western Blotting (WB) e la qPCR (Real-Time PCR). Queste tecniche ci permettono di vedere e misurare l’effettiva espressione dei nostri sei geni DPRDEGs nei tessuti.

I risultati? Hanno confermato in gran parte quello che avevamo visto con la bioinformatica! Ad esempio, FTO, NEK7, POLR2H e S100A12 erano significativamente più espressi nei gruppi con BPCO, LUAD e coesistenza delle due malattie rispetto ai controlli sani. BNIP3 era alto solo nella BPCO, mentre TLR4 era più basso in tutti i gruppi malati rispetto ai sani. Queste conferme sperimentali sono state fondamentali per dare peso alle nostre scoperte.

Costruire un Modello Prognostico: Prevedere il Futuro?

Non ci siamo fermati qui. Volevamo capire se questi geni potessero anche aiutarci a prevedere come sarebbe andata la malattia per i pazienti con LUAD. Abbiamo usato analisi statistiche più avanzate (regressione di Cox univariata e multivariata) per costruire un modello prognostico basato sull’espressione dei DPRDEGs.

È emerso che quattro di questi geni (FTO, POLR2H, S100A12, TLR4) avevano un impatto significativo sulla sopravvivenza dei pazienti. Abbiamo creato un “nomogramma”, uno strumento grafico che combina l’espressione di questi geni per dare un punteggio di rischio e predire la probabilità di sopravvivenza a 1, 3 e 5 anni. Le analisi di calibrazione e le curve DCA (Decision Curve Analysis) hanno mostrato che il nostro modello è piuttosto accurato, specialmente nel predire l’outcome a 3 e 5 anni. Questo è entusiasmante, perché potrebbe portare a strumenti clinici migliori per personalizzare le cure!

Reti Complesse: Interazioni tra Geni, Fattori e Farmaci

Per avere un quadro ancora più completo, abbiamo esplorato le interazioni dei nostri sei DPRDEGs. Usando il database STRING, abbiamo costruito una rete di interazione proteina-proteina (PPI), vedendo come questi geni “parlano” tra loro. Abbiamo anche cercato quali fattori di trascrizione (TFs) – molecole che regolano l’accensione e lo spegnimento dei geni – interagiscono con i nostri DPRDEGs, usando i database CHIPBase e hTFtarget. Ne abbiamo trovati ben 53!

Infine, ci siamo chiesti: esistono già farmaci o piccole molecole che potrebbero influenzare questi geni? Consultando il database CTD (Comparative Toxicogenomics Database), abbiamo trovato 35 composti potenzialmente interessanti che interagiscono con BNIP3, FTO, NEK7 e POLR2H. Questo apre la porta a future ricerche per testare se questi farmaci potrebbero essere utili nel contesto della coesistenza tra BPCO e LUAD.

Cosa Significa Tutto Questo e Quali Sono i Prossimi Passi?

Questo studio, secondo me, rafforza l’idea che la piroptosi sia davvero un meccanismo patogenetico comune e cruciale nella complessa relazione tra BPCO e adenocarcinoma polmonare. I sei geni che abbiamo identificato (BNIP3, FTO, NEK7, POLR2H, S100A12, TLR4) non sono solo numeri usciti da un computer, ma sembrano avere un ruolo biologico reale, confermato dalle analisi sui tessuti.

Certo, come ogni ricerca, anche la nostra ha dei limiti. Ci siamo basati su dati pubblici e il numero di campioni clinici usati per la validazione era piccolo. Inoltre, non abbiamo scavato a fondo nei meccanismi molecolari precisi con cui questi geni agiscono.

Ma è un punto di partenza! I prossimi passi saranno sicuramente quelli di aumentare il numero di campioni analizzati e di studiare più in dettaglio come questi geni influenzano la piroptosi e l’interazione tra BPCO e LUAD a livello cellulare e molecolare.

La speranza è che queste scoperte possano un giorno tradursi in nuovi strumenti diagnostici per identificare precocemente i pazienti a rischio e, magari, in nuove terapie mirate che agiscano proprio sulla piroptosi per rompere quel legame pericoloso tra BPCO e cancro al polmone. La strada è ancora lunga, ma ogni passo avanti nella comprensione di queste malattie complesse è una vittoria!

Fonte: Springer