Il Tuo Viso è Scritto nel DNA? Viaggio nella Genetica Facciale Spagnola

Ciao a tutti! Vi siete mai soffermati a pensare a quanto siamo unici? Specialmente i nostri volti: un mix incredibile di forme, dimensioni, piccoli dettagli che ci rendono riconoscibili. Ma da dove viene tutta questa diversità? Beh, una grossa parte della risposta, come spesso accade, è scritta nel nostro DNA.

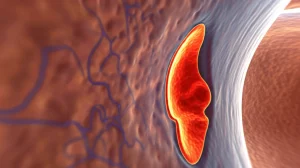

Da un po’ di tempo, nel campo della genetica forense, c’è un’area super affascinante chiamata Forensic DNA Phenotyping (FDP). L’idea è quasi da film di fantascienza: riuscire a prevedere l’aspetto fisico di una persona, come il colore degli occhi, dei capelli, e sì, persino la forma del viso, analizzando solo il suo DNA. Immaginate le potenzialità: aiutare a identificare persone scomparse o a dare un volto a un sospettato in casi difficili.

Però, diciamocelo, la forma del viso è una faccenda davvero complessa. Non è come il colore degli occhi, dove pochi geni fanno gran parte del lavoro. Qui entrano in gioco tantissimi fattori genetici e ambientali. Nonostante questo, la ricerca sta facendo passi da gigante! Studi recenti, chiamati GWAS (Genome-Wide Association Studies), hanno iniziato a scovare dei piccoli “interruttori” nel nostro DNA, gli SNP (Single Nucleotide Polymorphisms), che sembrano avere un ruolo nel definire i nostri lineamenti.

È un campo in piena espansione, ma c’è ancora tanto da scoprire. Ecco perché abbiamo deciso di tuffarci in questa avventura, concentrandoci su una popolazione specifica e, per certi versi, unica: quella spagnola.

Perché proprio la Spagna?

Vi chiederete: perché la Spagna? Beh, la Spagna è un “melting pot” genetico pazzesco! Storicamente, ha visto il contributo di tante popolazioni diverse e, più recentemente, ha vissuto significative migrazioni interne. Questo ha creato una popolazione incredibilmente eterogenea, anche nei tratti del viso. Una diversità così ampia all’interno di un’unica popolazione è oro colato per chi, come noi, cerca di capire le basi genetiche della morfologia facciale. Era un territorio quasi inesplorato per questo tipo di studi, un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire!

Come abbiamo indagato questo legame tra DNA e volto?

Allora, cosa abbiamo fatto in pratica? Abbiamo coinvolto 412 volontari spagnoli. A ciascuno abbiamo chiesto un campione di saliva (da cui estrarre il DNA) e abbiamo realizzato una scansione 3D super dettagliata del loro volto. Pensate a un “selfie” tridimensionale ad altissima risoluzione!

Poi è arrivata la parte genetica: abbiamo selezionato un gruppo di 116 SNP che studi precedenti avevano già collegato, in qualche modo, alla forma del viso. Li abbiamo scelti con cura, assicurandoci che fossero abbastanza comuni nella popolazione iberica da poterci dare informazioni utili. Abbiamo analizzato il DNA di ogni partecipante per vedere quali versioni di questi SNP possedesse.

Infine, la magia (o meglio, la statistica avanzata!): abbiamo usato tecniche come l’Analisi di Correlazione Canonica (CCA) per cercare associazioni significative tra ogni SNP e le variazioni nella forma del viso, che avevamo “mappato” grazie a migliaia di punti (quasi-landmarks) sulle scansioni 3D. Abbiamo anche “pulito” i dati da fattori che potevano confondere i risultati, come sesso, età, peso e altezza.

Cosa abbiamo scoperto? Le sorprese nel DNA spagnolo!

E qui arriva il bello! Dei 116 SNP iniziali, ben 101 hanno mostrato un segnale, un indizio di potenziale collegamento con la forma del viso nella nostra popolazione spagnola (con un P-value < 0.05). Questo ci dice che molti dei geni già identificati altrove sembrano avere un ruolo anche qui. Ma la scienza richiede rigore. Applicando una correzione statistica più severa (chiamata FDR adjustment) per essere sicuri di non prendere "fischi per fiaschi", siamo rimasti con dieci SNP “superstar”. Questi dieci hanno mostrato un’associazione statisticamente significativa e robusta con specifici tratti del viso nel nostro campione.

La cosa entusiasmante è duplice:

- Conferme importanti: Sette di questi dieci SNP hanno confermato associazioni già viste in altri studi e popolazioni. Questo rafforza l’idea che questi specifici marcatori genetici siano davvero importanti per la morfologia facciale un po’ ovunque.

- Scoperte inedite: Tre SNP ci hanno regalato delle sorprese! Hanno mostrato associazioni forti con regioni del viso diverse da quelle riportate in studi precedenti. Ad esempio:

- rs17275866: Associato alla parte superiore del viso (fronte/zona occhi), mentre prima era stato collegato al mento.

- rs702489: Legato alla zona del filtro (il solco tra naso e labbro superiore), mentre studi precedenti lo associavano al naso.

- rs12786942: Correlato alle aree laterali del labbro superiore e del filtro, diversamente da studi passati che lo legavano alla parte alta del viso.

Queste scoperte sono fondamentali! Ci dicono che non possiamo dare per scontato che un SNP faccia la stessa identica cosa in tutte le popolazioni, nemmeno all’interno di un gruppo apparentemente omogeneo come quello europeo. Studiare sottopopolazioni specifiche, come quella spagnola, è cruciale per capire queste sfumature.

Attenzione però: siamo onesti, anche questi dieci SNP “forti”, messi tutti insieme, spiegano solo una piccola percentuale (circa lo 0,7%) della variazione totale della forma del viso. Questo ci ricorda quanto sia complesso questo tratto e quanta strada ci sia ancora da fare per arrivare a previsioni davvero accurate.

Effetti globali e locali: un’orchestra di geni

Un’altra cosa interessante emersa è che alcuni SNP sembrano avere un effetto più “globale”, influenzando l’aspetto generale del viso (come rs6565972 e rs11768577), mentre altri agiscono in modo più localizzato, su aree specifiche come il naso (rs227833), le labbra (rs702489, rs12786942), la parte bassa del viso (rs11768577, rs7167736) o quella alta (diversi SNP tra cui rs3936018, rs72691108, rs6535972, rs17275866, rs7738892).

È come un’orchestra: non c’è un solo strumento che determina la melodia, ma tanti che suonano insieme. E a volte, più SNP influenzano la stessa regione del viso! Capire come interagiscono tra loro è una delle prossime grandi sfide. Abbiamo anche notato che alcuni SNP vicini sul cromosoma tendono ad essere ereditati insieme (un fenomeno chiamato Linkage Disequilibrium – LD), suggerendo che studiare combinazioni di SNP (aplotipi) potrebbe darci ancora più informazioni.

Perché tutto questo è importante?

Ok, ma a che serve sapere che lo SNP ‘X’ influenza la larghezza del naso o la forma della fronte? Le implicazioni sono tante e vanno oltre la curiosità scientifica:

- Scienze Forensi: Come dicevamo, l’obiettivo finale è poter fornire agli investigatori un “identikit biologico” più dettagliato possibile partendo da una traccia di DNA. Ogni passo avanti in questa direzione è prezioso.

- Medicina e Ortodonzia: Capire le basi genetiche dello sviluppo craniofacciale può aiutare a comprendere meglio (e magari un giorno trattare) condizioni mediche o malformazioni, e può fornire informazioni utili anche per la pianificazione di trattamenti ortodontici o estetici.

- Antropologia: Questi studi ci aiutano a ricostruire la storia evolutiva umana e a capire come le popolazioni si sono differenziate nel tempo anche nei tratti somatici.

Il nostro studio, in particolare, sottolinea quanto sia fondamentale non considerare le popolazioni (anche quelle europee) come un blocco unico. Le differenze regionali esistono e studiarle ci permette di ottenere dati più solidi, accurati e riproducibili, essenziali per costruire modelli predittivi che funzionino davvero.

Insomma, abbiamo aggiunto un altro tassello a questo affascinante puzzle della genetica facciale. Abbiamo confermato l’importanza di alcuni marcatori genetici e ne abbiamo scoperti di nuovi, specifici per la popolazione spagnola. La strada per prevedere un volto dal DNA è ancora lunga e complessa, ma ogni studio come questo ci avvicina un po’ di più all’obiettivo. Il futuro? Sicuramente richiederà ancora più collaborazione tra genetisti, antropologi, bioinformatici… un vero lavoro di squadra per svelare i segreti che il nostro DNA custodisce sulla nostra unicità.

Fonte: Springer