FastIAS e Redlich-Peterson: Il Matrimonio (Quasi) Perfetto per Rivoluzionare l’Adsorbimento!

Amici scienziati e curiosi della chimica fisica, oggi vi porto in un viaggio affascinante nel mondo dell’adsorbimento, quel fenomeno per cui atomi, ioni o molecole si legano a una superficie. Immaginatevi una spugna super selettiva, capace di catturare solo certe sostanze da un liquido o da un gas. Ecco, l’adsorbimento è la chiave per un sacco di processi industriali, dalla purificazione dell’acqua alla separazione dei gas. E per descrivere come funziona, usiamo delle formule matematiche chiamate “isoterme di adsorbimento”.

Una delle isoterme più gettonate, soprattutto quando si lavora con l’adsorbimento in fase liquida, è l’isoterma di Redlich-Peterson. È una specie di “ibrido” che combina le migliori caratteristiche delle isoterme di Langmuir e Freundlich. Il bello è che funziona bene anche a basse concentrazioni, dove segue la legge di Henry, il che è termodinamicamente corretto. Però, c’è un “ma”. Quando vogliamo prevedere come si comportano miscele di più sostanze – cosa fondamentale per progettare processi di separazione – ci affidiamo spesso alla Teoria della Soluzione Ideale Adsorbita (IAST). E qui casca l’asino, o meglio, qui l’isoterma di Redlich-Peterson ci dà qualche grattacapo.

Il Nodo Cruciale: Il Potenziale Gran Ridotto e FastIAS

Per far funzionare l’IAST in modo super efficiente, soprattutto nelle simulazioni dinamiche, c’è un algoritmo pazzesco chiamato FastIAS. Questo algoritmo, sviluppato da O’Brien e Myers, è una vera scheggia e molto robusto, ma ha un requisito: ha bisogno di un’espressione analitica per una grandezza chiamata “potenziale gran ridotto” (Π). Pensatelo come una misura dell’energia libera del sistema quando le molecole si adsorbono. Purtroppo, per l’isoterma di Redlich-Peterson, questa espressione analitica non esiste in modo semplice per le basse pressioni o concentrazioni. Un bel problema, vero?

Questo significava che, fino ad ora, per usare Redlich-Peterson con l’IAST, si doveva ricorrere ad altri metodi, come l’algoritmo NAIV-IAS (Non-Autonomous Initial Value IAS). Questo metodo è più “universale” perché gli basta l’equazione dell’isoterma stessa, senza bisogno del potenziale gran ridotto esplicito. È elegante e funziona, ma quando si tratta di velocità pura, specialmente in simulazioni complesse che richiedono tante iterazioni, FastIAS è il campione indiscusso.

Quindi, la domanda che ci siamo posti è stata: possiamo trovare un modo per “convincere” l’algoritmo FastIAS a lavorare con l’isoterma di Redlich-Peterson? La risposta, come vi svelerò, è un sonoro “sì!”, e la chiave è stata un piccolo trucco matematico.

L’Ingrediente Segreto: l’Approssimante di Padé

L’idea geniale è stata quella di approssimare il potenziale gran ridotto. Se non possiamo averlo esatto e semplice, cerchiamo una formula che gli assomigli tantissimo, almeno nell’intervallo di pressioni o concentrazioni che ci interessa. E qui entra in gioco l’approssimante di Padé. Non spaventatevi dal nome! In parole povere, è un modo furbo per approssimare una funzione usando il rapporto tra due polinomi. È uno strumento potente perché spesso fornisce approssimazioni molto accurate, anche migliori delle classiche serie di Taylor, soprattutto quando la funzione ha comportamenti un po’ “strani”.

Abbiamo lavorato sodo per trovare un approssimante di Padé che non solo si adattasse bene al potenziale gran ridotto dell’isoterma di Redlich-Peterson, ma che rispettasse anche il comportamento corretto a bassissime pressioni (il limite della legge di Henry). Non è stato banale, perché le derivate dell’isoterma di Redlich-Peterson a pressione zero sono, diciamo, “indefinite” oltre la prima, il che complica la creazione di espansioni in serie tradizionali. Ma, scegliendo con cura i punti in cui far coincidere la nostra approssimazione con la funzione reale, siamo riusciti a ottenere un’espressione analitica con un errore assoluto inferiore a 10-5 in un intervallo significativo di pressioni adimensionali (da 0 a 5.1). Per valori più alti, potevamo usare tranquillamente l’espressione in serie, che converge rapidamente.

Una volta che abbiamo questo “sosia” analitico del potenziale gran ridotto, l’algoritmo FastIAS può essere implementato senza problemi! I coefficienti dell’approssimante di Padé dipendono da un esponente (νi) caratteristico di ogni componente della miscela, che si ottiene quando si fittano i dati sperimentali di adsorbimento con l’isoterma di Redlich-Peterson. Quindi, è un processo che si integra bene nel flusso di lavoro standard.

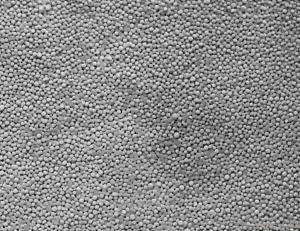

Mettiamolo alla Prova: CO2 e Propano su Carbone Attivo

Per vedere se il nostro approccio funzionava davvero, abbiamo preso un sistema binario “tosto”: l’adsorbimento di anidride carbonica (CO2) e propano su carbone attivo Norit. Questo sistema è interessante perché i dati sperimentali dei singoli componenti non si riescono a descrivere bene con modelli più semplici come quello di Langmuir a siti multipli, se si impone la condizione termodinamicamente consistente di capacità di saturazione uguali. L’IAST, invece, non ha questo vincolo e ci permette di prevedere l’equilibrio binario in modo affidabile. Inoltre, questo sistema mostra un fenomeno chiamato “inversione di selettività” ad alte cariche, che può portare all’azeotropia di adsorbimento – un bel banco di prova!

Abbiamo confrontato i tempi di esecuzione del nostro nuovo metodo (Redlich-Peterson con FastIAS e l’approssimante di Padé) con altre combinazioni:

- Langmuir a doppio sito (D-S) con FastIAS (il nostro riferimento per la velocità).

- Redlich-Peterson con l’algoritmo “nested loop” (un altro modo di risolvere l’IAST, ma più lento).

- Redlich-Peterson con l’algoritmo NAIV-IAS.

I risultati? Beh, sono stati entusiasmanti! Il nostro approccio R-P/FastIAS si è dimostrato solo leggermente più lento (entro un fattore di 2) rispetto al velocissimo D-S/FastIAS. Questa piccola penalità è dovuta ai termini aggiuntivi che dobbiamo calcolare per l’approssimazione. Ma la vera vittoria è stata nel confronto con il metodo NAIV-IAS: il nostro R-P/FastIAS è risultato essere almeno 10 volte più veloce! Questo è un guadagno di velocità sostanziale, che giustifica ampiamente lo sforzo di trovare l’approssimazione per il potenziale gran ridotto.

Perché Tutto Questo Lavoro?

Vi chiederete: perché sbattersi tanto per velocizzare i calcoli? Beh, immaginate di dover simulare un intero processo di separazione in una colonna di adsorbimento, magari per ottimizzarne il design o le condizioni operative. Queste simulazioni possono richiedere ore, se non giorni, di calcolo. Ridurre i tempi di un fattore 10 significa poter esplorare molte più opzioni, testare più scenari e arrivare a soluzioni migliori in molto meno tempo. È una manna dal cielo, soprattutto quando si accoppiano queste simulazioni con algoritmi di ottimizzazione!

L’isoterma di Redlich-Peterson, con la sua apparente semplicità strutturale, nasconde delle complessità matematiche che l’hanno resa un soggetto di studio intrigante per molti ricercatori, incluso il grande Andreas Seidel-Morgenstern, il cui lavoro sull’elegante soluzione delle equazioni IAST tramite integrazione di ODE (alla base del NAIV-IAS) è stato una fonte di ispirazione.

Con questo nuovo approccio, abbiamo dimostrato che, sebbene non sia un compito banale, è possibile “domare” l’isoterma di Redlich-Peterson e farla lavorare in armonia con il potente algoritmo FastIAS. Questo apre la strada a simulazioni di processi di adsorbimento più rapide ed efficienti, specialmente per quei sistemi in fase liquida dove la Redlich-Peterson regna sovrana.

Quindi, la prossima volta che vi troverete a dover modellare un sistema di adsorbimento complesso descritto dall’isoterma di Redlich-Peterson, ricordatevi che ora c’è uno strumento in più, più affilato e veloce, nel vostro arsenale!

Fonte: Springer