Fagradalsfjall: Viaggio Esplosivo nel Cuore Nascosto delle Eruzioni Islandesi!

Amici appassionati di vulcani e misteri della Terra, preparatevi per un’avventura incredibile! Oggi vi porto con me nelle viscere dell’Islanda, precisamente nella penisola di Reykjanes, per svelare i segreti dietro le recenti e spettacolari eruzioni del vulcano Fagradalsfjall tra il 2021 e il 2023. Fidatevi, quello che abbiamo scoperto è roba da far tremare i polsi… letteralmente!

Un Lungo Silenzio Interrotto da Fuoco e Fiamme

Pensate un po’: prima del 19 marzo 2021, la penisola di Reykjanes non vedeva un’eruzione da ben 781 anni! E il Fagradalsfjall stesso? Silenzio assoluto per circa 3000 anni. Immaginate la sorpresa e l’eccitazione quando la terra ha ricominciato a parlare, o meglio, a ruggire! Già negli anni ’80 si ipotizzava l’esistenza di serbatoi magmatici profondi sotto i sistemi vulcanici islandesi, ma fino a poco prima di queste eruzioni, sotto Reykjanes non ne avevamo mai “visto” uno con certezza. Era come cercare un tesoro nascosto senza la mappa.

L’Islanda, come sapete, è una terra geologicamente vivacissima, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. I suoi sistemi vulcanici sono complessi: alcuni, come l’Hengill, hanno vulcani centrali e camere magmatiche superficiali. Altri, come quelli della penisola di Reykjanes (Reykjanes, Krísuvík, Bláfjöll), sembravano avere solo sorgenti profonde, senza camere intermedie. Questa mancanza di camere superficiali implica che, quando il magma decide di salire, deve farsi strada direttamente dalle profondità. E questo è esattamente ciò che è successo a Fagradalsfjall.

L’Occhio della Tomografia: Vedere l’Invisibile

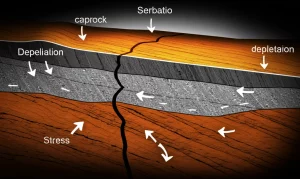

Poco prima che l’inferno si scatenasse nel 2021, le immagini tomografiche – una specie di “ecografia” super potente del sottosuolo che usa le onde sismiche – hanno iniziato a mostrare qualcosa di strano. Proprio sotto l’area dove i terremoti si facevano più insistenti, a circa 9 km di profondità, è apparsa una vasta anomalia con un elevato rapporto Vp/Vs (cioè, un’area dove le onde sismiche P viaggiano in modo diverso rispetto alle onde S). Cosa significa? Per noi vulcanologi, è stato come accendere un faro nell’oscurità: quella era la “firma” di una parte del tetto di un serbatoio di magma! Era la nostra mappa del tesoro!

Questo serbatoio, amici miei, non era lì per caso. La sua formazione è legata a un mix di fattori: i movimenti delle placche tettoniche, una possibile riduzione locale dello spessore della crosta terrestre e la concentrazione di stress che frattura le rocce, creando spazi dove il magma può accumularsi. Pensate alla legge di Darcy, che ci dice come i fluidi (incluso il magma) si muovono in mezzi porosi da zone di alta energia potenziale a zone di bassa energia. Il serbatoio di Fagradalsfjall si è formato proprio in un’intersezione critica, un punto di “debolezza” perfetto per l’accumulo magmatico.

Abbiamo stimato che la parte superiore di questo serbatoio, quella che riuscivamo a “vedere” fino a 12 km di profondità, potesse avere un volume tra i 50 e i 150 km³. Ma attenzione, probabilmente si estende molto più in profondità, come suggerito anche dagli studi petrologici che indicano origini del magma tra i 10 e i 17 km. Un gigante addormentato, pronto a risvegliarsi.

L’accumulo di magma in questo serbatoio ha iniziato a farsi sentire già da maggio 2020, se non prima, con un aumento della pressione e sciami sismici che segnalavano il crescente “malessere” delle rocce sovrastanti. Era come gonfiare un palloncino: prima o poi, qualcosa doveva cedere.

24 Febbraio 2021: Il Giorno della Rottura

E quel giorno è arrivato. Il 24 febbraio 2021, tra le 3 e le 5 del mattino, il tetto del serbatoio ha ceduto. Immaginate la scena: una frattura si apre e il magma, spinto da una pressione enorme, inizia la sua folle corsa verso l’alto. Questo primo segmento di dicco (una sorta di “lama” di magma che si insinua nelle rocce) è salito verticalmente a una velocità media pazzesca di circa 0,2 metri al secondo! Ha percorso circa 7 km in sole 8 ore.

Ma la sua ascesa è stata bruscamente interrotta. A circa 2 km di profondità, ha incontrato una barriera di stress. Cosa significa? In pratica, le condizioni di stress nelle rocce a quella profondità erano tali da impedirgli di proseguire verticalmente. È come sbattere contro un muro. E cosa fa un fluido quando incontra un ostacolo ma continua a ricevere spinta da dietro? Si espande lateralmente! E così ha fatto il nostro dicco. Ha iniziato a propagarsi orizzontalmente, prima verso nord-est e poi verso sud-ovest, raggiungendo una lunghezza massima stimata di circa 9 km e un’altezza di 7 km. Lo spessore? Circa 4 metri – un valore che, pensate, è perfettamente in linea con le misurazioni dirette di dicchi basaltici fossili in Islanda!

Questo processo non è stato affatto tranquillo. L’iniezione e la propagazione del dicco hanno scatenato più di 30.000 terremoti, un vero e proprio concerto sismico che ci ha permesso di monitorare i suoi movimenti passo dopo passo. Il 14 marzo, due eventi di magnitudo 5 hanno scosso l’area, segnalando cambiamenti importanti nella dinamica di propagazione. Il giorno dopo, tre sciami sismici distinti hanno indicato nuove iniezioni di magma nel sistema di dicchi.

Il “Dito” Magmatico Raggiunge la Superficie

Alla fine, dopo settimane di intensa attività sotterranea, una parte di questo enorme sistema di dicchi è riuscita a superare la barriera di stress. Immaginate un piccolo “dito” di magma che, trovando un percorso favorevole, si è fatto strada verticalmente fino a bucare la superficie il 19 marzo 2021. Inizialmente, si è formata una fessura eruttiva lunga solo 180 metri. Sembra poco, ma era l’inizio di uno spettacolo che avrebbe affascinato il mondo.

La pressione del magma (o sovrapressione) quando ha raggiunto la superficie era relativamente bassa, circa 3 MPa. Questo spiega perché la fessura iniziale fosse corta e il tasso di effusione lavica contenuto, principalmente tra 4 e 8 metri cubi al secondo. Curiosamente, la velocità di risalita del magma nella fessura era di circa 0,2 metri al secondo, la stessa velocità media di propagazione verticale del dicco principale in profondità! A 2 km di profondità, invece, la sovrapressione nel dicco era stimata intorno ai 7 MPa, il che giustifica lo spessore di 4 metri che abbiamo calcolato.

Le eruzioni successive, quelle del 2022 e del 2023, hanno seguito un copione simile, riutilizzando in gran parte il percorso tracciato dal dicco del 2021. Questo ha portato alla formazione di quello che chiamiamo un dicco multiplo alimentatore. Nel 2022, la sismicità è ripresa il 30 luglio, con il magma che ha raggiunto i 2 km di profondità in circa 8 ore (di nuovo, una velocità di ~0,2 m/s!). L’eruzione è iniziata il 3 agosto. Per l’eruzione del 2023, l’attività sismica profonda è iniziata il 4 luglio, e il magma ha impiegato un tempo simile per risalire, con l’eruzione che è iniziata il 10 luglio, questa volta circa 5 km a nord-est rispetto alle fessure del 2021, ma sempre alimentata dalla porzione nord-orientale del sistema di dicchi formatosi nel 2021-2023.

Un Caso di Studio Eccezionale

Quello che rende le eruzioni di Fagradalsfjall così speciali e affascinanti per noi scienziati è la possibilità di aver “visto” quasi in diretta la nascita e l’evoluzione di un sistema di alimentazione vulcanica da un serbatoio profondo, non associato a una camera magmatica superficiale. Questa è una rarità in Islanda, dove molti sistemi vulcanici attivi hanno “doppie camere”. Qui, il magma ha dovuto farsi strada verticalmente per chilometri prima di poter pensare di espandersi lateralmente o trovare una via d’uscita.

Le nostre analisi, che combinano dati tomografici, sismicità rilocalizzata e principi vulcanotettonici (inclusi i meccanismi di frattura delle rocce), ci hanno permesso di quantificare parametri chiave come la localizzazione del serbatoio, le dimensioni del dicco, la sua velocità di propagazione e le pressioni in gioco. È stato un po’ come risolvere un intricato puzzle geologico, pezzo dopo pezzo.

È importante notare che la propagazione dei dicchi non è un processo “pulito”. I terremoti indotti possono avvenire anche a una certa distanza dal dicco stesso, ma la meccanica della frattura ci insegna che la maggior concentrazione di stress, e quindi di terremoti, si verifica proprio sulle pareti e alle estremità dei segmenti di dicco. Quindi, monitorare gli sciami sismici è un metodo affidabilissimo per tracciare i percorsi del magma.

In conclusione, le eruzioni di Fagradalsfjall ci hanno offerto una finestra privilegiata sui meccanismi profondi che governano l’attività vulcanica in contesti di rifting obliquo come la penisola di Reykjanes. Abbiamo visto come un serbatoio profondo possa rompersi, iniettare un dicco che prima sale, poi si arresta e si espande lateralmente, per poi trovare finalmente una via d’uscita attraverso “dita” più piccole. Un processo complesso, potente e incredibilmente affascinante, che ci ricorda costantemente la dinamicità del nostro pianeta.

E chissà quali altre sorprese ci riserva il sottosuolo islandese! Io, di certo, non vedo l’ora di scoprirle.

Fonte: Springer