Diabete e Vista: L’Età della Diagnosi Conta Più di Quanto Pensi!

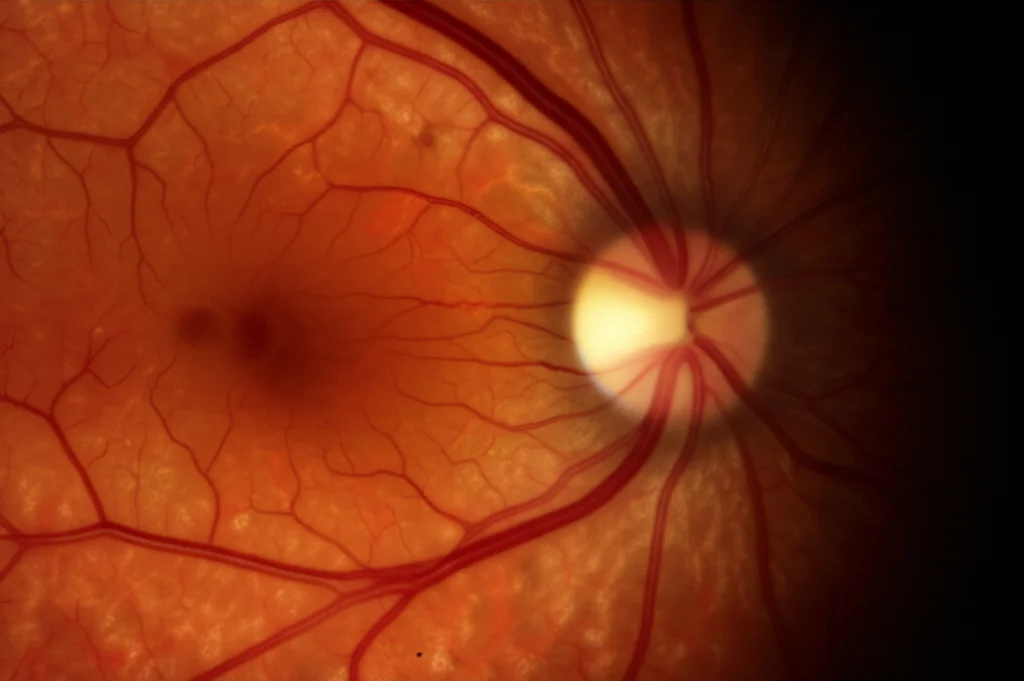

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi ha davvero colpito, un legame affascinante e un po’ inaspettato che riguarda il diabete e la salute dei nostri occhi. Sappiamo tutti che il diabete mellito è una condizione diffusa, che tocca circa 1 persona su 10 nel mondo, e una delle sue complicanze più temute è la retinopatia diabetica (DR). Pensate, è una delle cause principali di perdita della vista tra chi soffre di diabete! Oltre a ridurre drasticamente la qualità della vita, porta con sé un peso economico non indifferente e può persino accorciare le aspettative di vita.

Capire cosa aumenta il rischio di sviluppare la retinopatia diabetica è fondamentale per prevenirla e gestirla al meglio. Da decenni, la ricerca ha identificato alcuni “colpevoli” ben noti:

- Glicemia alta (iperglicemia)

- Lunga durata del diabete

- Ipertensione

- Dislipidemia (problemi con i grassi nel sangue)

Ma recentemente, un nuovo fattore è emerso come potenziale protagonista: l’età in cui si riceve la diagnosi di diabete (ADD – Age at Diabetes Diagnosis). È un’idea intrigante, no? L’anno in cui scopri di avere il diabete potrebbe influenzare il futuro dei tuoi occhi?

Cosa dice la scienza sull’età della diagnosi?

Alcuni studi precedenti avevano già iniziato a esplorare questo legame. Ad esempio, si è visto che chi sviluppava il diabete prima dei 40 anni aveva un rischio quasi 6 volte maggiore di sviluppare retinopatia rispetto a chi veniva diagnosticato dopo i 60. Un altro studio ha mostrato che la prevalenza più alta di DR (quasi il 30%) si trovava in chi aveva ricevuto la diagnosi prima dei 50 anni. Ancora, pazienti con diabete a esordio precoce (≤ 40 anni) mostravano più frequentemente sia retinopatia che edema maculare diabetico rispetto a quelli con esordio tardivo.

Tuttavia, questi studi avevano dei limiti: campioni spesso piccoli e difficoltà nel tenere conto di tutti i possibili fattori confondenti. Inoltre, si concentravano principalmente sulla prevalenza della retinopatia, senza approfondire la sua gravità. Insomma, c’era ancora molto da capire.

Ed è qui che entra in gioco lo studio di cui vi parlo oggi. Per fare chiarezza, i ricercatori hanno usato un approccio combinato potentissimo: hanno analizzato i dati del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), un’enorme indagine sulla salute rappresentativa della popolazione USA, e hanno utilizzato la Randomizzazione Mendeliana (MR).

L’analisi dei dati NHANES (su ben 877 partecipanti idonei) ha permesso di avere numeri robusti e di considerare tantissimi fattori confondenti, usando sia metodi statistici tradizionali che tecniche di machine learning, capaci di scovare relazioni complesse e non lineari. La Randomizzazione Mendeliana, invece, è un metodo epidemiologico super intelligente: usa le varianti genetiche come “strumenti” per indagare le relazioni causali. Sfrutta il fatto che i geni vengono distribuiti casualmente alla nascita (un po’ come in un esperimento clinico randomizzato) per superare i limiti degli studi osservazionali, come i fattori confondenti o la causalità inversa (è A che causa B o B che causa A?). L’obiettivo primario era chiaro: capire se e come l’età alla diagnosi di diabete influenzi la comparsa e la progressione della retinopatia diabetica.

I risultati sorprendenti dall’analisi NHANES

La prima cosa emersa dall’analisi dei dati NHANES è stata piuttosto netta: il gruppo di persone con retinopatia diabetica aveva ricevuto la diagnosi di diabete in età significativamente più giovane rispetto a chi non aveva la retinopatia (in media, 47 anni contro 53 anni). Un dato che fa riflettere!

Ma non è tutto. L’analisi di regressione ha confermato una associazione inversa significativa: più tardi si riceve la diagnosi di diabete, minore è la probabilità di avere la retinopatia (il famoso Odds Ratio, OR, era 0.96, indicando una piccola ma significativa protezione per ogni anno in più al momento della diagnosi).

E qui arriva il bello: usando modelli più sofisticati (come le spline GAM), i ricercatori hanno scoperto che la relazione non è una semplice linea retta. La probabilità di sviluppare retinopatia raggiungeva un picco intorno ai 24 anni di età alla diagnosi! Sembra quasi controintuitivo: una diagnosi molto precoce (prima dei 10 anni) mostrava un rischio decrescente, poi il rischio saliva rapidamente fino a questo picco a 24 anni, per poi diminuire gradualmente con l’aumentare dell’età alla diagnosi. Anche i modelli di machine learning (Random Forest e SHAP) hanno confermato questa tendenza non lineare, identificando un picco di rischio simile (a 24.2 anni).

Quando hanno diviso i partecipanti in base a questi “punti di svolta” (diagnosi ≤ 9 anni, 10-24 anni, ≥ 25 anni), hanno visto che per chi riceveva la diagnosi a 25 anni o più (la stragrande maggioranza del campione), l’effetto protettivo di una diagnosi più tardiva era confermato (OR = 0.91). Per i gruppi più giovani, i risultati erano più complessi e da interpretare con cautela a causa dei piccoli numeri, ma suggerivano un aumento del rischio all’aumentare dell’età alla diagnosi *all’interno* di quelle fasce molto giovani.

Non solo “se”, ma anche “quanto”: la gravità della retinopatia

Lo studio non si è fermato alla semplice presenza o assenza di retinopatia. Ha indagato anche la gravità, classificandola in lieve non proliferante (M-NPDR), moderata/severa non proliferante (MS-NPDR) e proliferante (PDR, la forma più grave). Ebbene, i risultati sono stati coerenti: un’età più giovane alla diagnosi era associata a stadi più avanzati di retinopatia. In pratica, ricevere la diagnosi più tardi non solo riduceva il rischio di svilupparla, ma anche di averla in forma grave. L’effetto protettivo di una diagnosi tardiva si vedeva confrontando chi non aveva DR con chi aveva forme lievi, moderate/severe o proliferative, e anche confrontando tra loro i diversi stadi di gravità.

C’erano anche altri fattori interessanti: chi aveva la retinopatia tendeva ad essere più spesso maschio, di etnia afroamericana non ispanica, avere pressione sistolica più alta, livelli di HbA1c (emoglobina glicata, un indicatore del controllo glicemico a lungo termine) più elevati, una durata del diabete maggiore, usare più frequentemente insulina e avere segni di danno renale (come un rapporto albumina/creatinina urinaria, UACR, più alto). È emerso anche che l’HbA1c e l’uso di insulina giocavano un ruolo di “mediatori” significativi nel legame tra età della diagnosi e retinopatia. In particolare, l’uso di insulina spiegava ben il 22% di questo legame, sottolineando l’importanza del controllo glicemico e della dipendenza precoce dall’insulina nei pazienti con diagnosi giovanile.

La conferma dalla genetica: la Randomizzazione Mendeliana

E la Randomizzazione Mendeliana (MR)? Ha confermato tutto! Usando dati genetici da ampi studi (GWAS), i ricercatori hanno selezionato 16 varianti genetiche (SNP) robustamente associate all’età della diagnosi di diabete. Utilizzando questi “strumenti” genetici, l’analisi MR ha mostrato una chiara associazione inversa tra l’età alla diagnosi geneticamente predetta e il rischio complessivo di retinopatia diabetica (OR = 0.42). Questo significa che avere una predisposizione genetica a sviluppare il diabete più tardi nella vita è associato a un rischio significativamente più basso (quasi dimezzato!) di sviluppare retinopatia.

Questo risultato era consistente anche quando si analizzavano i diversi sottotipi di retinopatia: background DR, NPDR severa e PDR. Le analisi di sensibilità, pur mostrando una certa eterogeneità tra gli strumenti genetici (che invita alla cautela), non hanno trovato prove di “pleiotropia orizzontale” (cioè, che i geni influenzassero la retinopatia attraverso vie diverse dall’età della diagnosi) e hanno confermato la direzione causale: è l’età della diagnosi che influenza la retinopatia, e non viceversa.

Perché una diagnosi precoce aumenta il rischio?

Ma perché succede questo? Perché scoprire di avere il diabete da giovani sembra essere peggio per gli occhi? Ci sono diverse ipotesi plausibili:

- Deterioramento più rapido delle cellule beta: Chi viene diagnosticato giovane potrebbe avere un declino più veloce della funzione delle cellule che producono insulina, portando a periodi più lunghi di scarso controllo glicemico.

- Fattori di crescita: I livelli di fattori angiogenici (che stimolano la crescita di nuovi vasi sanguigni), come il VEGF, tendono a diminuire con l’età. I giovani potrebbero avere una risposta più “esuberante” a questi fattori, accelerando le complicanze vascolari nella retina.

- Cambiamenti ormonali: La pubertà e l’adolescenza, con i loro picchi di ormone della crescita e steroidi sessuali, potrebbero stressare ulteriormente le cellule beta e contribuire all’insulino-resistenza.

- Aderenza al trattamento: I pazienti più giovani potrebbero avere maggiori difficoltà a seguire le terapie e a mantenere un buon controllo glicemico.

I dati dello studio sembrano supportare queste idee. Si è visto che con una diagnosi più precoce c’erano tendenze verso livelli di istruzione più bassi, BMI e circonferenza vita maggiori, HbA1c più alta, durata del diabete più lunga, maggiore uso di insulina e un apporto calorico più elevato. Come abbiamo visto, proprio HbA1c e uso di insulina sono risultati mediatori chiave!

Cosa ci portiamo a casa?

Questo studio, combinando l’analisi di dati reali su larga scala con l’approccio causale della randomizzazione mendeliana, ci manda un messaggio forte e chiaro: l’età in cui si riceve la diagnosi di diabete è un fattore importante per il rischio e la gravità della retinopatia diabetica. Una diagnosi più tardiva sembra offrire una sorta di protezione.

Questo non significa che chi riceve la diagnosi tardi possa abbassare la guardia, ma sottolinea l’importanza cruciale di una maggiore vigilanza e di screening più frequenti per la retinopatia diabetica nei pazienti che ricevono la diagnosi in giovane età.

Certo, ci sono delle limitazioni. I dati NHANES sono trasversali (una fotografia in un dato momento), l’età della diagnosi era auto-riferita, la MR ha le sue assunzioni e ha mostrato eterogeneità, e non si è distinto tra diabete di tipo 1 e tipo 2 (anche se i risultati probabilmente riflettono soprattutto il tipo 2, più comune). Serviranno studi futuri, magari longitudinali e con dati genetici ancora più ampi, per approfondire ulteriormente, soprattutto nei giovanissimi (sotto i 25 anni) e per capire i meccanismi biologici esatti.

Ma il messaggio principale resta valido e clinicamente rilevante: quando si parla di diabete e salute degli occhi, l’età della diagnosi è un pezzo importante del puzzle. Un motivo in più per tenere alta l’attenzione, soprattutto per chi inizia presto il suo percorso con il diabete.

Fonte: Springer