Sorpresa Artica: L’Eruzione Vulcanica Islandese che ha Scaldato il Polo

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa di veramente affascinante e, per certi versi, controintuitivo che arriva dal mondo della climatologia e della vulcanologia. Siamo abituati a pensare che le grandi eruzioni vulcaniche raffreddino il pianeta, giusto? Ebbene, tenetevi forte, perché non è sempre così, specialmente quando guardiamo verso le alte latitudini, come l’Artico. Vi racconto la storia sorprendente dell’eruzione di Holuhraun in Islanda e di come, invece di raffreddare, abbia contribuito a scaldare una parte dell’Artico.

Un vulcano diverso dal solito: l’eruzione effusiva di Holuhraun

Tutto inizia il 31 agosto 2014, quando in Islanda, precisamente nell’area di Holuhraun, comincia un’eruzione vulcanica. Ma non una di quelle esplosive che sparano ceneri e gas a decine di chilometri di altezza nella stratosfera. No, questa è stata un’eruzione effusiva: immaginate fiumi di lava che scorrono per mesi, rilasciando enormi quantità di gas, soprattutto anidride solforosa ((hbox {SO}_2)), ma a quote relativamente basse, nella troposfera (sotto i 3 km). L’eruzione è andata avanti per ben sei mesi, fino al 27 febbraio 2015.

Pensate che le stime parlano di un rilascio totale di (hbox {SO}_2) tra 6.7 e 9.6 milioni di tonnellate (Tg)! Per darvi un’idea, è più di quanto l’intera Europa e Russia abbiano emesso per cause antropiche nello stesso anno. Questa enorme quantità di (hbox {SO}_2), una volta in atmosfera, reagisce con altri composti e si trasforma in piccole particelle chiamate aerosol di solfato ((hbox {SO}_4^{2-})). E qui inizia il bello.

Nuvole, aerosol e il paradosso artico

Normalmente, questi aerosol vulcanici agiscono come “semi” per le nuvole, i cosiddetti nuclei di condensazione delle nubi (CCN). Più aerosol significa più CCN, che a sua volta porta alla formazione di nuvole composte da goccioline più numerose ma più piccole. Nuvole di questo tipo sono più “brillanti” e riflettono meglio la luce solare (la radiazione a onda corta, SW), causando un effetto di raffreddamento sulla superficie terrestre. Questo è l’effetto “classico” delle eruzioni vulcaniche sul clima globale.

Ma l’Artico è un posto speciale. Durante l’autunno e l’inverno, quando l’eruzione di Holuhraun era in pieno svolgimento, lassù il sole è molto basso sull’orizzonte o addirittura assente per mesi (la notte polare). In queste condizioni di luce solare limitata, l’effetto riflettente delle nuvole (quello che raffredda) diventa quasi irrilevante. Invece, diventa dominante l’altro superpotere delle nuvole: la capacità di trattenere il calore emesso dalla superficie terrestre (la radiazione a onda lunga, LW), come una sorta di coperta. E indovinate un po’? Le nuvole basse, in Artico, tendono a scaldare la superficie per gran parte dell’anno!

L’effetto riscaldante di Holuhraun: cosa abbiamo scoperto

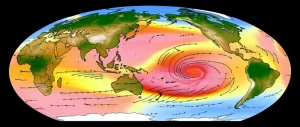

Studiando i dati satellitari e le osservazioni meteorologiche, ci siamo accorti di una cosa strana: l’autunno del 2014 è stato insolitamente caldo sul Mar di Groenlandia, proprio sottovento all’eruzione. Certo, c’erano anche altri fattori climatici in gioco, come una fase positiva della North Atlantic Oscillation (NAO) che portava aria calda da sud. Ma anche tenendo conto di questo, il 2014 spiccava come eccezionalmente caldo in diverse stazioni meteorologiche della zona.

E qui entrano in gioco le nostre simulazioni al computer. Utilizzando un modello climatico avanzato (il CESM2(CAM6)), abbiamo ricreato l’atmosfera di quel periodo in due versioni: una con le emissioni di Holuhraun e una senza. Confrontando i risultati, è emerso un quadro chiaro: l’eruzione ha effettivamente causato un riscaldamento significativo sulla superficie dell’Artico, in particolare sul Mar di Groenlandia.

Come? Gli aerosol di solfato provenienti dal vulcano hanno interagito con le nuvole basse e medie. Abbiamo visto dai dati satellitari (CERES) e confermato con i modelli che, in risposta agli aerosol:

- Le goccioline delle nuvole sono diventate più piccole (come previsto).

- Ma, cosa cruciale, è aumentato il contenuto totale di acqua liquida nelle nuvole (Liquid Water Path, LWP) e anche la copertura nuvolosa.

Nuvole più “dense” e più estese, in un contesto di scarsa luce solare, significano una maggiore capacità di intrappolare la radiazione a onda lunga proveniente dalla superficie. In pratica, la “coperta” nuvolosa è diventata più spessa ed efficace, riducendo la dispersione di calore verso lo spazio e causando un riscaldamento vicino al suolo. È la prima volta, a nostra conoscenza, che si dimostra un effetto simile per un’eruzione effusiva!

Perché proprio lì? Il ruolo del ghiaccio marino

Un dettaglio interessante è che l’effetto di riscaldamento è risultato amplificato sopra le aree coperte da ghiaccio marino rispetto all’oceano aperto. Questo sembra dovuto a due fattori principali:

- Disponibilità di CCN: L’atmosfera sopra il ghiaccio marino è generalmente molto “pulita”, con pochi CCN naturali. L’arrivo degli aerosol vulcanici ha quindi causato un aumento relativo di CCN molto più grande rispetto all’oceano aperto (dove ci sono già più sorgenti naturali come lo spray marino), rendendo le nuvole sopra il ghiaccio particolarmente sensibili all’inquinamento vulcanico.

- Proprietà termiche: Il ghiaccio marino ha una capacità termica inferiore rispetto all’acqua liquida dell’oceano e uno strato superficiale più sottile. Questo significa che, a parità di energia assorbita (in questo caso, il calore intrappolato dalle nuvole), la sua temperatura aumenta molto più rapidamente rispetto all’oceano, che agisce da “tampone” termico.

Inoltre, le simulazioni suggeriscono che questi cambiamenti indotti dagli aerosol nelle nuvole e nella radiazione potrebbero aver influenzato anche la circolazione atmosferica locale, favorendo ulteriormente l’afflusso di aria calda nella regione.

Quanto conta la forza dell’eruzione?

Abbiamo anche osservato che l’intensità del riscaldamento era strettamente legata all’intensità delle emissioni di (hbox {SO}_2). L’eruzione è stata più forte nei primi mesi (settembre-novembre 2014) e proprio in quel periodo abbiamo visto l’aumento maggiore di aerosol, le modifiche più marcate alle nuvole (LWP più alto) e il segnale di riscaldamento più forte. Quando le emissioni sono diminuite nei mesi successivi (dicembre-febbraio), anche l’effetto riscaldante si è attenuato, nonostante la luce solare fosse ancora più scarsa. Questo ci dice che la quantità di zolfo emesso è un fattore critico.

Implicazioni per il futuro e geoingegneria

Questa scoperta non è solo una curiosità scientifica. L’Islanda è una terra vulcanicamente molto attiva. Eruzioni effusive simili a Holuhraun, o anche molto più grandi e durature (come la storica eruzione del Laki nel 1783-84, che emise circa 122 Tg di (hbox {SO}_2)), sono avvenute in passato e quasi certamente accadranno di nuovo. Capire come queste eruzioni influenzano il clima artico, una regione che si sta già scaldando a velocità doppia rispetto al resto del pianeta (la famosa amplificazione artica), è fondamentale. Potenti e lunghe eruzioni future potrebbero, paradossalmente, accelerare ulteriormente il riscaldamento e la fusione dei ghiacci artici.

Inoltre, c’è un collegamento con le proposte di geoingegneria climatica. Una delle idee per contrastare il riscaldamento globale è quella dello “schiarimento delle nubi marine” (marine cloud brightening), che consiste nell’iniettare artificialmente particelle nell’atmosfera sopra gli oceani per rendere le nuvole più riflettenti (imitando, in un certo senso, l’effetto raffreddante dei vulcani). I nostri risultati, però, suggeriscono che applicare una tecnica simile nell’Artico, specialmente durante le stagioni con poca luce solare, potrebbe avere l’effetto opposto a quello desiderato, causando un riscaldamento regionale invece di un raffreddamento. Un bel monito sulla complessità del sistema climatico e sui potenziali effetti collaterali imprevisti.

Insomma, la storia dell’eruzione di Holuhraun ci insegna che il rapporto tra vulcani, nuvole e clima è più complesso e sfaccettato di quanto pensassimo, specialmente in regioni uniche come l’Artico. Continueremo a studiare questi fenomeni per capire meglio il nostro pianeta che cambia.

Fonte: Springer