Il Calore Fa le Capricci: L’Equazione di Guyer-Krumhansl e i Suoi Segreti Non Lineari nei Nanostrati!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del mondo dell’infinitamente piccolo! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel regno dei nanosistemi. Immaginate materiali sottili come un sospiro, strati così piccoli che le normali leggi della fisica del calore iniziano a fare… beh, le bizze! Parleremo di come il calore si muove in questi “nanostrati” e di un’equazione speciale, l’equazione di Guyer-Krumhansl, che ci aiuta a capirci qualcosa. Ma la vera chicca è che esploreremo il suo lato “non lineare”. Pronti? Allacciate le cinture!

Quando il Calore Diventa ‘Strano’: Un Tuffo nei Nanosistemi

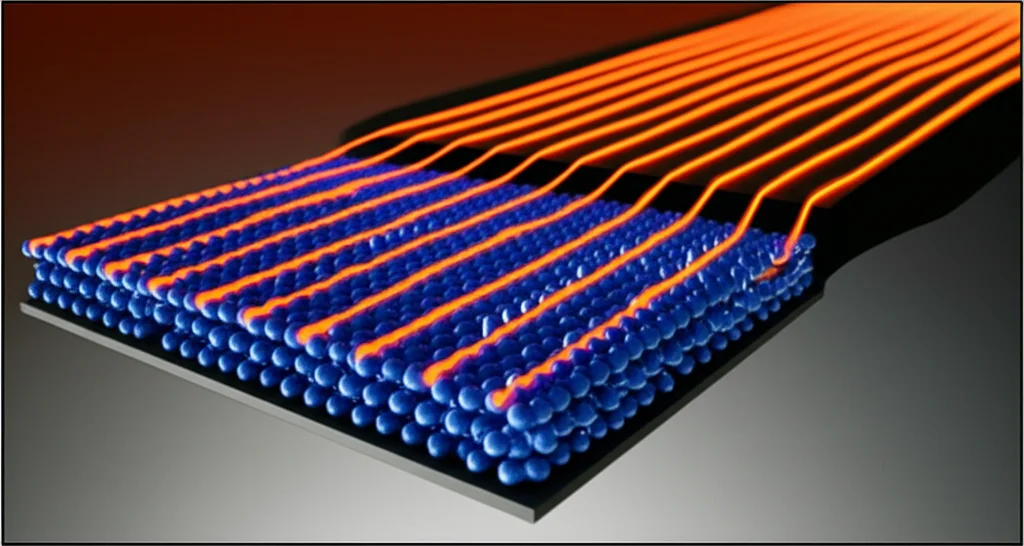

Negli ultimi anni, l’interesse per i sistemi miniaturizzati è esploso. Pensate ai chip dei computer, ai sensori, a tutta quella tecnologia che diventa sempre più piccola e potente. Ma quando rimpiccioliamo così tanto le cose, il modo in cui il calore si sposta cambia drasticamente. Non possiamo più usare le vecchie, care equazioni che funzionano bene per oggetti di dimensioni “normali”. Qui entrano in gioco i cosiddetti effetti non locali, dove il “passato” e il “vicinato” di una particella di calore (un fonone, se vogliamo usare il termine tecnico – immaginateveli come i messaggeri del calore) influenzano il suo comportamento attuale.

L’equazione di Guyer-Krumhansl (GK) è uno strumento matematico che tiene conto di questi effetti, introducendo termini legati al cammino libero medio dei fononi. In parole povere, quanto spazio ha un fonone per muoversi prima di scontrarsi con qualcos’altro. Se questo cammino libero medio è paragonabile alle dimensioni del sistema, allora l’equazione GK diventa la nostra migliore amica. Ha già dato ottimi risultati, specialmente per materiali come il grafene o i nanostrati di silicio, aiutandoci a descrivere fenomeni sperimentali e a capire meglio l’idrodinamica dei fononi (sì, i fononi possono comportarsi un po’ come un fluido!).

Lineare? No Grazie! Arriva la Non Linearità

Finora, gran parte degli studi si è concentrata sulla versione lineare dell’equazione GK. “Lineare” significa, semplificando, che gli effetti sono proporzionali alle cause. Ma la realtà, si sa, è spesso più complicata e… non lineare! In questo articolo (e nel lavoro scientifico da cui prendo spunto), ci siamo chiesti: cosa succede se introduciamo della non linearità? E da dove potrebbe saltar fuori questa non linearità?

Abbiamo identificato due fonti principali:

- Collisioni fonone-fonone: all’interno del materiale (il “bulk”), i fononi si scontrano tra loro. Se il flusso di calore è molto intenso, questo potrebbe alterare la frequenza e il tipo di queste collisioni.

- Collisioni fonone-parete: nei nanostrati, le pareti del materiale sono vicinissime. I fononi ci sbattono contro. Anche qui, un flusso di calore elevato potrebbe modificare come avvengono queste interazioni.

In pratica, l’idea è che un flusso di calore q più grande implichi un maggior grado di “orientamento” nel moto dei fononi. Questo, a sua volta, potrebbe cambiare il contributo relativo delle collisioni elastiche e diffusive contro le pareti, e anche le collisioni a tre fononi nel bulk. Immaginate tanti piccoli proiettili (i fononi): se si muovono tutti più o meno nella stessa direzione (alto flusso di calore), le loro interazioni cambieranno rispetto a quando si muovono in modo più caotico.

Quindi, abbiamo ipotizzato che i cammini liberi medi, sia quello relativo alle collisioni interne (chiamiamolo ℓb) sia quello relativo alle collisioni con le pareti (ℓw), possano dipendere dal flusso di calore q. Ad esempio, potrebbero crescere linearmente con q (cioè ℓ = ℓ0 + ℓ1q) o quadraticamente (ℓ = ℓ0 + ℓ2q2).

Gli Strumenti del Mestiere: Un Assaggio di Matematica (Senza Mal di Testa!)

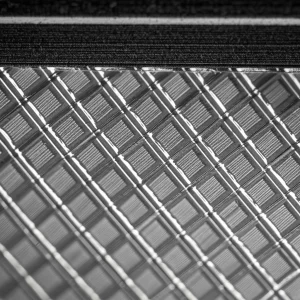

Per studiare questi effetti, abbiamo considerato un nanostrato rettangolare, molto sottile (spessore 2R, con R dell’ordine di 5-500 nanometri) e molto più lungo e largo. Abbiamo immaginato che il calore fluisca principalmente lungo una direzione (l’asse x) e che la sua intensità vari solo attraverso lo spessore (lungo l’asse y).

Le equazioni fondamentali che abbiamo usato sono:

- L’equazione di bilancio per l’energia interna u.

- L’equazione di Guyer-Krumhansl (GK) per il flusso di calore q:

τ ∂q/∂t + q = -λ∇θ + ℓb2 ∇2q

(dove τ è il tempo di rilassamento, λ la conducibilità termica, θ la temperatura, e ℓb il cammino libero medio nel bulk).

A queste, abbiamo aggiunto le condizioni al contorno, che descrivono cosa succede quando il calore “scivola” lungo le pareti. Questa condizione è un po’ come lo “slip” di velocità per i fluidi rarefatti vicino a una superficie e coinvolge il cammino libero medio alle pareti, ℓw.

Una cosa importante che abbiamo fatto è stata considerare ℓb e ℓw come potenzialmente diversi e dipendenti dal flusso di calore.

Per ℓw, abbiamo immaginato di poterlo espandere in serie di potenze rispetto alla componente normale del flusso di calore alla parete. Per ℓb, abbiamo pensato che potesse dipendere dal valore medio del flusso di calore attraverso lo strato, q0. Anche qui, un’espansione in serie ci è venuta in aiuto. L’obiettivo finale? Capire come tutto ciò influenzi la conducibilità termica efficace (Keff) del sistema, un parametro che ci dice quanto bene il materiale conduce il calore nel suo complesso. Questa Keff, abbiamo scoperto, finisce per dipendere dai numeri di Knudsen (che mettono in rapporto i cammini liberi medi con le dimensioni del sistema) e dal gradiente di temperatura.

Confini Turbolenti: Quando le Pareti Cambiano le Regole del Gioco

Nella prima parte della nostra indagine (corrispondente alla Sezione 3 del paper originale), ci siamo concentrati sulla non linearità nelle condizioni al contorno. Abbiamo mantenuto l’equazione GK nel bulk “lineare” (cioè ℓb costante), ma abbiamo lasciato che ℓw dipendesse dal flusso di calore q alla parete.

Abbiamo analizzato due casi specifici per la dipendenza di ℓw da q:

- Una dipendenza lineare: ℓw(q) = ℓ0w + ℓ1wq.

- Una dipendenza quadratica (troncata, solo il termine pari): ℓw(q) = ℓ0w + ℓ2wq2.

Se, ad esempio, ℓ1w è positivo, significa che il cammino libero medio aumenta con il flusso di calore. Questo ha senso: se i fononi sono più “direzionati”, collidono meno con le pareti perché il loro moto trasversale si riduce.

Risolvendo le equazioni, abbiamo trovato che il flusso di calore q(y) attraverso lo spessore ha un profilo che ricorda quello di Poiseuille per i fluidi (una specie di parabola), più un contributo dovuto allo “scivolamento” del calore alle pareti. La cosa interessante è che questo contributo di scivolamento, e quindi la Keff totale, ora dipende dal gradiente di temperatura Δθ/L e dai nuovi termini non lineari (ℓ1w o ℓ2w).

Ad esempio, nel caso lineare, la Keff (eq. 3.17 nel paper) mostra che se ℓ1w è positivo, la conducibilità termica efficace aumenta. Però attenzione: questi risultati non si possono estrapolare a spessori R troppo grandi, perché in quel caso la Keff diventerebbe negativa, il che non ha senso fisico! Significa solo che per R grandi, dobbiamo usare l’equazione GK completa e non la sua forma semplificata.

Nel Cuore del Problema: L’Equazione di Guyer-Krumhansl si Fa ‘Non Lineare’

Nella seconda parte (Sezione 4 del paper), abbiamo alzato la posta: e se anche l’equazione GK nel bulk diventasse non lineare? Cioè, se il cammino libero medio ℓb dipendesse dal flusso di calore medio q0?

Qui i calcoli si fanno più complicati, ve lo assicuro! Per non impazzire, ci siamo limitati a considerare una dipendenza lineare di ℓb da q0, del tipo ℓb ≈ ℓ0b + ℓ‘1q0.

Abbiamo esplorato due scenari:

- Bulk non lineare, condizioni al contorno lineari: Qui ℓw è costante. Abbiamo trovato una soluzione per q(y) e da lì la Keff (eq. 4.7). Curiosamente, questa equazione per Keff ha due possibili soluzioni (“rami”). Fisicamente, quella positiva è la più realistica.

- Bulk non lineare E condizioni al contorno non lineari: La sfida finale! Entrambi ℓb e ℓw dipendono dal flusso di calore. I risultati sono interessanti, anche se, come detto, i calcoli sono piuttosto macchinosi. Siamo arrivati a un’espressione per Keff (eq. 4.12) che è implicita (cioè Keff compare da entrambe le parti dell’uguale) e abbiamo dovuto faticare un po’ per renderla esplicita (eq. 4.15).

In entrambi questi casi, la conducibilità termica efficace Keff mostra nuove dipendenze dal gradiente di temperatura e dai vari numeri di Knudsen, che riflettono l’influenza delle non linearità.

Cosa Abbiamo Imparato da Questo Viaggio?

Beh, la prima cosa è che il mondo del trasporto di calore su nanoscala è pieno di sorprese e comportamenti non intuitivi! Introdurre effetti non lineari nell’equazione di Guyer-Krumhansl, sia nel bulk che nelle condizioni al contorno, ci ha mostrato che la conducibilità termica efficace di questi nanosistemi può dipendere in modi complessi dal flusso di calore stesso (e quindi dal gradiente di temperatura).

Queste dipendenze si manifestano attraverso i cammini liberi medi dei fononi, che non sono più costanti ma variano con l’intensità del flusso. Questo porta a espressioni per Keff che possono essere espanse in serie di potenze del gradiente di calore e dei numeri di Knudsen. È un approccio diverso da altri modelli, come quello “power-law” che avevamo proposto in passato (ispirato ai fluidi non Newtoniani), dove Keff dipende dal gradiente di calore con esponenti frazionari. Entrambi gli approcci hanno i loro meriti e probabilmente la verità, come spesso accade, sta nel considerare entrambe le possibilità.

Capire a fondo questi fenomeni non lineari è cruciale. Perché? Perché ci permette di progettare e ottimizzare meglio i dispositivi nanotecnologici del futuro, dove la gestione del calore è una sfida fondamentale. Pensate a processori sempre più potenti che generano calore in spazi minuscoli: sapere come questo calore si dissipa, e come possiamo controllarlo, è la chiave per l’innovazione.

È un campo di ricerca ancora apertissimo, e ogni nuovo tassello che aggiungiamo ci avvicina a una comprensione più completa. Spero che questo piccolo assaggio del nostro lavoro vi abbia incuriosito e mostrato come anche le equazioni più astratte possano nascondere storie affascinanti sul comportamento della materia!

Fonte: Springer