EPS vs Biomassa Microbica: La Risposta Segreta del Suolo alla Siccità

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante, un’immersione nel cuore pulsante dei nostri campi coltivati, proprio lì, sotto i nostri piedi: nel suolo. Parleremo di come questo mondo nascosto, brulicante di vita microbica, reagisce a uno stress sempre più attuale e preoccupante: la siccità. E vedremo come diverse pratiche agricole possano fare la differenza.

Recentemente, mi sono imbattuto in uno studio davvero intrigante (condotto nell’ambito del progetto BioDiversa+ MICROSERVICES, niente meno!) che ha cercato di capire cosa succede alle sostanze polimeriche extracellulari (EPS) e alla biomassa microbica nel terreno quando l’acqua scarseggia. Lo studio è stato realizzato in Svizzera, su un sito sperimentale di lungo termine chiamato DOK, dove da decenni si confrontano sistemi di coltivazione diversi: uno biodinamico (concimi organici, nessuna chimica di sintesi), uno convenzionale misto (letame e concimi minerali, ma senza pesticidi in questo caso specifico) e uno convenzionale puramente minerale (solo concimi chimici e uso di pesticidi).

Ma cosa sono queste EPS?

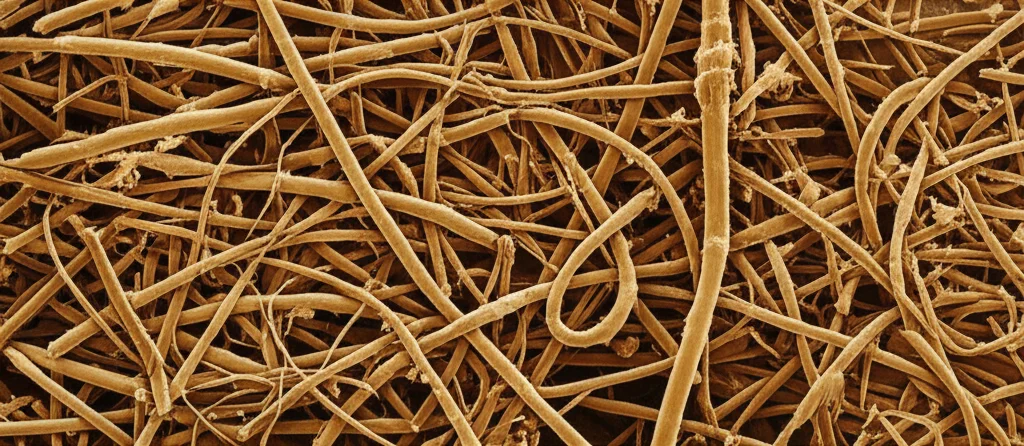

Immaginate le EPS come una sorta di “colla biologica” o “muco protettivo” prodotto sia dai microrganismi del suolo (batteri, funghi) sia dalle radici delle piante. Queste sostanze sono un mix complesso di carboidrati, proteine, lipidi e altro ancora. A cosa servono? Beh, a tantissime cose!

- Aiutano le cellule microbiche ad aderire alle superfici.

- Proteggono microbi ed enzimi da stress esterni come l’essiccamento (ecco il collegamento con la siccità!), metalli pesanti o eccessiva salinità.

- Contribuiscono a tenere insieme le particelle di suolo, migliorandone la struttura.

- Possono trattenere acqua, mantenendo umida la zona vicino alle radici (la rizosfera).

Insomma, sono fondamentali per la vita e la salute del suolo. Lo studio si è concentrato in particolare sulla componente di carboidrati e proteine delle EPS.

Simulare la Siccità in Campo

Per capire l’effetto della siccità, i ricercatori hanno fatto una cosa tanto semplice quanto efficace: hanno installato delle coperture (“rain-out shelters”) su alcune parcelle coltivate a grano invernale per impedire alla pioggia di raggiungere il suolo per ben tre mesi, proprio durante le fasi cruciali di sviluppo della pianta (dall’accestimento alla maturazione). Altre parcelle, ovviamente, fungevano da controllo e ricevevano acqua normalmente. Hanno poi prelevato campioni di suolo in tre momenti chiave: levata (quando lo stelo si allunga), fioritura e maturazione. L’obiettivo? Misurare EPS e biomassa microbica (carbonio e azoto) e vedere le differenze tra i campi “assetati” e quelli “normali”, e tra i diversi sistemi di coltivazione.

Risultati Sorprendenti: EPS su, Biomassa Stabile (più o meno)

E qui arriva il bello. Cosa hanno scoperto? Prima ipotesi dei ricercatori: la siccità avrebbe aumentato le EPS, soprattutto quelle ricche di carboidrati. Risultato: Bingo! (in parte). La siccità indotta ha effettivamente causato un aumento significativo (circa il 20%) sia dei carboidrati che delle proteine delle EPS. Interessante notare che questo aumento è avvenuto abbastanza presto, già alla prima campionatura (levata), e poi i livelli sono rimasti più o meno costanti nelle parcelle sotto stress idrico. Nei campi di controllo, invece, i livelli di EPS (soprattutto carboidrati) tendevano ad aumentare gradualmente durante la stagione. Sembra quasi che le piante e i microbi abbiano reagito subito allo stress producendo più “scudo” protettivo.

Ma la vera sorpresa, per me, riguarda la biomassa microbica (misurata come Carbonio Microbico, MBC, e Azoto Microbico, MBN). Nonostante la forte siccità, i livelli complessivi di biomassa microbica sono rimasti largamente invariati! Sembra che la popolazione microbica del suolo, almeno nella sua totalità (stiamo parlando di suolo “bulk”, non specificamente della rizosfera), sia stata piuttosto resiliente a questo stress idrico di tre mesi. Forse perché molti microbi entrano in uno stato dormiente, o forse perché le pratiche conservative adottate da tempo nel sito DOK (lavorazioni minime, cover crops, rotazioni con leguminose) hanno creato un sistema più robusto? Difficile dirlo con certezza senza ulteriori indagini.

Il Fattore “Sistema di Coltivazione”: Dove Vanno le Risorse?

Se la siccità non ha scosso più di tanto la biomassa microbica totale, lo stesso non si può dire per l’effetto a lungo termine dei sistemi di coltivazione. Come già osservato in studi precedenti sullo stesso sito DOK, il sistema biodinamico (BIODYN) presentava livelli di MBC e MBN significativamente più alti rispetto agli altri due, in particolare rispetto al sistema convenzionale solo minerale (CONMIN). Questo conferma l’importanza degli apporti organici (letame compostato) e dell’assenza di pesticidi per nutrire la vita del suolo nel lungo periodo.

Ma la cosa più intrigante, secondo me, emerge quando si guarda al rapporto tra EPS e biomassa microbica. Qui si nota una differenza netta:

- Nel sistema BIODYN, questo rapporto (sia EPS-carboidrati/MBC che EPS-proteine/MBN) era il più basso.

- Nel sistema CONMIN (convenzionale minerale), il rapporto era il più alto.

- Il sistema CONFYM (convenzionale misto) si piazzava nel mezzo.

Cosa ci dice questo? L’interpretazione dei ricercatori, che trovo affascinante, è che nel sistema biodinamico, più ricco di sostanza organica e vita microbica, le risorse disponibili (come i composti rilasciati dalle radici, chiamati rizodepositi, e il mucillagine radicale) vengono incanalate preferenzialmente verso la crescita della biomassa microbica (cioè, più “operai” microbici) piuttosto che verso la produzione di EPS (cioè, più “scudi” protettivi). Al contrario, nel sistema CONMIN, più “povero” e potenzialmente stressante per i microbi anche in condizioni normali, una quota maggiore di risorse sembra essere deviata verso la produzione di EPS, forse come strategia di sopravvivenza. Questo potrebbe essere uno dei motivi chiave per cui il suolo biodinamico risulta più fertile e resiliente nel tempo.

Implicazioni e Prossimi Passi

Questo studio ci lascia con alcune riflessioni importanti. La siccità ha un impatto chiaro sulla produzione di EPS nel suolo, probabilmente come meccanismo di difesa e adattamento sia delle piante che dei microbi. Tuttavia, la biomassa microbica totale sembra mostrare una certa inerzia a stress di questa durata, almeno nel contesto studiato.

Fondamentale appare il ruolo del sistema di gestione agricola a lungo termine. Un sistema come quello biodinamico, che nutre costantemente il suolo con materia organica, non solo costruisce una maggiore biomassa microbica, ma sembra anche ottimizzare l’uso delle risorse, favorendo la crescita microbica rispetto alla sola produzione di “muco” protettivo. Questo potrebbe tradursi in una maggiore capacità del suolo di tamponare gli stress, inclusa la siccità, e mantenere le sue funzioni vitali.

Certo, come ammettono gli stessi autori, c’è ancora molto da capire. Sarebbe importante distinguere meglio le EPS prodotte dalle piante da quelle prodotte dai microbi (magari usando traccianti isotopici o analizzando biomarcatori specifici). E sarebbe cruciale analizzare cosa succede proprio lì, nel cuore dell’azione: nella rizosfera, la zona di suolo a diretto contatto con le radici, dove gli scambi tra pianta e microbi sono più intensi. Analizzare il suolo “bulk” ci dà un’idea generale, ma potrebbe diluire effetti più localizzati e specifici.

In conclusione, questo studio ci ricorda che il suolo è un sistema complesso e dinamico. Le EPS e la biomassa microbica sono due attori chiave che rispondono in modo diverso allo stress idrico, e la loro interazione è fortemente modulata dalle pratiche agricole che adottiamo. Capire queste dinamiche è essenziale per sviluppare strategie agricole più resilienti ai cambiamenti climatici e per preservare la salute e la fertilità dei nostri suoli, un patrimonio preziosissimo per il nostro futuro.

Fonte: Springer