Elastografia RM: Un Tocco di Genio per Sconfiggere il Cancro al Seno?

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi ha davvero entusiasmato nel campo della lotta contro il cancro al seno. Immaginate di poter “sentire” la consistenza di un tumore con una precisione incredibile, senza nemmeno toccarlo, e usare questa informazione per capire come risponderà alle cure. Sembra fantascienza? Beh, non proprio! Sto parlando dell’elastografia a risonanza magnetica (MRE), una tecnica che sta aprendo scenari pazzeschi.

Recentemente mi sono imbattuto in uno studio prospettico longitudinale – un termine un po’ tecnico per dire che hanno seguito un gruppo di pazienti nel tempo – che ha messo sotto la lente d’ingrandimento proprio l’MRE. L’obiettivo? Capire se i parametri biomeccanici, cioè le caratteristiche fisiche del tumore come la rigidità (chiamata ‘c’) e la viscosità (chiamata ‘φ’), potessero predire due cose fondamentali: la risposta alla chemioterapia neoadiuvante (NAC) e la sopravvivenza libera da malattia (DFS).

Ma cos’è esattamente questa chemioterapia neoadiuvante?

Per chi non lo sapesse, la NAC è quel trattamento che si fa prima dell’intervento chirurgico per ridurre le dimensioni del tumore, facilitare l’operazione (magari conservando il seno) e testare l’efficacia dei farmaci. Il problema è che non tutte le pazienti rispondono allo stesso modo: alcune hanno una risposta completa (pCR, cioè il tumore sparisce del tutto a livello patologico), altre purtroppo no, e una piccola percentuale vede addirittura la malattia progredire. Capire in anticipo chi beneficerà di più sarebbe un enorme passo avanti.

Entra in gioco l’Elastografia RM

Qui entra in gioco la nostra MRE multifrequenza. Pensatela come un modo sofisticato per “palpare” i tessuti interni. In questo studio, pubblicato su una rivista scientifica di tutto rispetto, hanno arruolato 235 donne con cancro al seno destinate alla NAC, tra febbraio 2021 e maggio 2023. Ognuna di loro è stata sottoposta a MRE in quattro momenti chiave: prima di iniziare la chemio (T1), e dopo 2 (T2), 4 (T3) e 6 (T4) cicli di terapia. Un bel po’ di dati, eh? Ben 964 scansioni in totale!

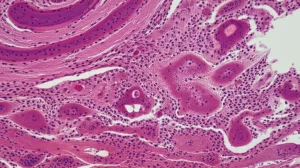

La cosa affascinante è che i ricercatori hanno poi confrontato i valori di rigidità (c) e viscosità (φ) ottenuti con l’MRE con le analisi istopatologiche dei campioni tumorali. E indovinate un po’? C’era una correlazione positiva! In parole povere, tumori più “duri” e “viscosi” all’MRE corrispondevano a una maggiore frazione di stroma (il tessuto di supporto del tumore) e a una maggiore cellularità. Questo significa che l’MRE ci dà informazioni biologicamente sensate, non numeri a caso.

Cosa succede durante la chemio?

Durante la NAC, sia la rigidità che la viscosità dei tumori tendevano a diminuire significativamente. E qui viene il bello: questa riduzione era molto più marcata nelle pazienti che poi ottenevano una risposta patologica completa (pCR). Già dopo soli due cicli di chemio (al tempo T2), le pazienti del gruppo pCR mostravano valori di rigidità e viscosità significativamente più bassi rispetto a quelle che non raggiungevano la pCR. Questo è importantissimo, perché suggerisce che l’MRE potrebbe aiutarci a capire molto presto se la terapia sta funzionando!

Ad esempio, nel sottogruppo di tumori Luminal B, le pazienti pCR avevano valori di ‘c’ (rigidità) al T2 di 1.68 m/s contro i 2.40 m/s delle non-pCR. Differenze simili si sono viste per la viscosità e anche per altri sottotipi tumorali come il triplo negativo (TNBC) e l’HER2-positivo.

Un modello predittivo super performante

Ma i ricercatori non si sono fermati qui. Hanno provato a costruire un modello matematico per predire la pCR. Hanno scoperto che alcuni fattori clinici e patologici erano importanti, come lo stato dei recettori per il progesterone (PR) e del recettore HER2. Ma quando hanno aggiunto i parametri biomeccanici misurati dall’MRE al tempo T2 (cioè ‘c’ e ‘φ’ dopo due cicli di chemio), le cose sono cambiate radicalmente.

Il modello che includeva solo i dati clinico-patologici aveva una buona capacità predittiva (AUC, un indice che va da 0 a 1, era 0.79). Ma il modello combinato, che univa dati clinici e dati MRE, ha raggiunto un’AUC stratosferica di 0.95! Un miglioramento enorme e statisticamente significativo. Pensate, un modello così accurato potrebbe davvero aiutare i medici a personalizzare le terapie.

Hanno persino creato un nomogramma, una specie di grafico che permette di calcolare la probabilità di pCR per una singola paziente inserendo i suoi dati. Strumenti come questo sono oro colato nella pratica clinica!

E la sopravvivenza libera da malattia (DFS)?

Ok, predire la risposta alla chemio è fantastico, ma che dire del lungo termine? Lo studio ha seguito le pazienti per un periodo mediano di circa 25 mesi. In questo lasso di tempo, 23 donne (il 10%) hanno avuto una recidiva. Anche qui, l’MRE ha dato il suo contributo.

Analizzando i dati, è emerso che lo stato dei recettori per gli estrogeni (ER), lo stato di HER2, lo stadio clinico del tumore e, attenzione attenzione, la variazione della viscosità (φ) tra l’inizio della terapia (T1) e dopo due cicli (T2) erano fattori prognostici indipendenti per la DFS. In pratica, una maggiore riduzione della viscosità nelle fasi iniziali della chemio era associata a una migliore prognosi.

Anche qui, hanno costruito un modello predittivo per la DFS che integrava questi fattori, ottenendo una buona capacità di discriminare tra pazienti a basso e alto rischio di recidiva (C-index = 0.82). Le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier hanno mostrato chiaramente come questo modello riuscisse a separare i due gruppi.

Perché tutto questo è così promettente?

Beh, i motivi sono tanti!

- Interpretazione biologica: Abbiamo visto che rigidità e viscosità non sono numeri astratti, ma riflettono la composizione del tumore (stroma, cellularità, forse anche vascolarizzazione).

- Monitoraggio dinamico: L’MRE permette di vedere come queste proprietà cambiano durante la terapia, offrendo una finestra sull’efficacia del trattamento in corso d’opera.

- Predizione precoce: I dati dopo soli due cicli di chemio sembrano già molto informativi. Questo potrebbe permettere di aggiustare il tiro terapeutico molto prima, evitando trattamenti inefficaci o troppo tossici.

- Miglioramento rispetto ai metodi attuali: L’MRE sembra offrire una marcia in più rispetto all’elastografia ecografica, grazie a un range di misurazione più ampio e a una migliore risoluzione.

Certo, come ogni studio, anche questo ha le sue piccole limitazioni: è stato condotto in un singolo centro, alcuni sottotipi tumorali erano poco rappresentati per analisi specifiche, e i regimi di chemioterapia variavano. Ma i risultati sono talmente incoraggianti che aprono la strada a studi multicentrici più ampi per confermare queste scoperte.

In conclusione, l’elastografia RM multifrequenza si sta profilando come uno strumento potentissimo. L’idea di poter “toccare con mano” le proprietà biomeccaniche del tumore e usare queste informazioni per predire la risposta alla chemio e la sopravvivenza a lungo termine è semplicemente affascinante. Potrebbe davvero aiutarci a personalizzare i trattamenti per le pazienti con cancro al seno, guidando decisioni cliniche più informate e, speriamo, migliorando gli esiti. Non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro in questo campo!

Fonte: Springer