Muscoli Più Forti a Ogni Scatto? La Scienza Dice Sì, e Vi Spiego il Perché!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del corpo umano! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi affascina da sempre: i nostri muscoli e la loro incredibile capacità di generare forza e movimento. In particolare, c’è un meccanismo che usiamo tutti i giorni, magari senza nemmeno accorgercene, che è una vera e propria magia della biologia: il ciclo di allungamento-accorciamento, o SSC (dall’inglese Stretch-Shortening Cycle). Pensate a quando saltate, correte, o semplicemente camminate: i vostri muscoli si allungano attivamente e poi si accorciano immediatamente. Questo non è un movimento banale, anzi! È stato dimostrato che l’effetto SSC porta a un aumento significativo di forza, lavoro e potenza durante la fase di accorciamento rispetto a una contrazione di puro accorciamento. È come se il muscolo ricevesse una “spinta” extra.

Ma la domanda che ci siamo posti nel nostro studio è: cosa succede se questi cicli SSC si susseguono? L’effetto si somma? Si attenua? O rimane uguale? Sembra una domanda semplice, ma le implicazioni sono enormi, pensate all’allenamento sportivo, alla riabilitazione o anche solo a come i nostri muscoli gestiscono sforzi prolungati.

La nostra indagine nel cuore delle fibre muscolari

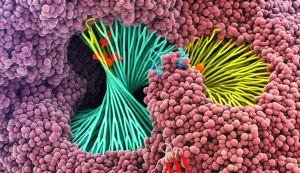

Per capirci qualcosa di più, abbiamo deciso di andare a vedere da vicino, anzi, vicinissimo! Abbiamo lavorato con fibre muscolari di ratto “scuoiate” (skinned). Lo so, detto così suona un po’ crudo, ma “scuoiate” significa che abbiamo rimosso la membrana cellulare esterna per poter controllare direttamente l’ambiente interno della fibra, specialmente i livelli di calcio, che sono fondamentali per l’attivazione muscolare.

Abbiamo sottoposto queste fibre a tre cicli SSC consecutivi, con una pausa isometrica (cioè a lunghezza costante) tra un ciclo e l’altro, per permettere alla forza di stabilizzarsi. E non ci siamo accontentati: abbiamo testato tutto questo a diversi livelli di attivazione muscolare: 20%, 60% e 100% della massima capacità. Durante questi test, abbiamo misurato parametri chiave:

- Fonset: la forza isometrica subito prima dell’inizio dell’allungamento.

- Fpeak: il picco di forza alla fine dell’allungamento.

- Fmin: la forza minima alla fine dell’accorciamento.

- WorkSSC: il lavoro meccanico totale durante l’intero ciclo SSC.

- WorkSHO: il lavoro meccanico durante la sola fase di accorciamento.

L’idea era di vedere come questi valori cambiassero dal primo al terzo SSC.

Risultati sorprendenti: un crescendo di potenza!

Ebbene sì, i risultati sono stati davvero interessanti! Abbiamo osservato un aumento sia della Fpeak (il picco di forza) che del WorkSSC (il lavoro totale) passando dal primo al terzo ciclo SSC, e questo a tutti i livelli di attivazione testati. Parliamo di un incremento medio del 20.3% per Fpeak e addirittura del 60.9% per WorkSSC! Mica male, eh?

Ma la vera chicca emerge quando guardiamo i dettagli in base al livello di attivazione.

A livelli di attivazione submassimali (20% e 60%), anche la forza prima dell’allungamento (Fonset), quella minima dopo l’accorciamento (Fmin) e il lavoro di accorciamento (WorkSHO) sono aumentati progressivamente. Questo ci suggerisce una cosa importante: a questi livelli di “impegno” muscolare, l’incremento della performance sembra dovuto principalmente a un aumento delle forze generate dai ponti trasversali. Immaginate i ponti trasversali come minuscole braccia che si formano tra i filamenti di actina e miosina nel muscolo; più “braccia” si attaccano e tirano, più forza si genera. Sembra che i cicli SSC precedenti “preparino il terreno” per un reclutamento più efficace di questi ponti.

Il mistero dell’attivazione massima: entra in gioco la titina?

Quando, invece, abbiamo spinto le fibre al 100% della loro attivazione, la storia è cambiata un po’. La Fonset e il WorkSHO sono rimasti sostanzialmente invariati tra i cicli, mentre la Fmin è addirittura diminuita! Eppure, Fpeak e WorkSSC continuavano ad aumentare. Cosa significa? Se i ponti trasversali sono già tutti “al lavoro” al 100% dell’attivazione, da dove arriva questo ulteriore potenziamento?

Qui entra in gioco un altro protagonista affascinante del mondo muscolare: la titina. La titina è una proteina gigante, una specie di molla elastica all’interno del sarcomero (l’unità funzionale del muscolo). Si pensa che la titina non sia una molla passiva, ma che la sua rigidità possa essere modulata attivamente, ad esempio in risposta al calcio o alle forze meccaniche. L’ipotesi, quindi, è che a massima attivazione, l’aumento di Fpeak e WorkSSC non sia più dovuto a un maggior numero di ponti trasversali (perché sono già al massimo), ma a un contributo crescente di strutture non legate ai ponti trasversali, come appunto la titina, che potrebbe diventare più “rigida” e contribuire maggiormente alla forza durante l’allungamento nei cicli successivi.

È un po’ come avere un’auto: a bassi regimi, puoi dare più gas per andare più forte (più ponti trasversali). Ma quando sei già a tavoletta, per avere un extra boost potresti aver bisogno di un “nitro” (la titina che si irrigidisce).

Perché tutto questo è importante?

Capire come l’effetto SSC si evolve su cicli consecutivi è fondamentale. Pensate agli atleti che eseguono movimenti ripetitivi ad alta intensità, come i saltatori o gli sciatori alpini. I nostri risultati suggeriscono che il muscolo non solo mantiene la sua capacità di sfruttare l’effetto SSC, ma la potenzia. Questo potrebbe avere implicazioni per la progettazione di programmi di allenamento più efficaci o per comprendere meglio i meccanismi di fatica e recupero.

Certo, il nostro studio è stato condotto su fibre muscolari isolate e a una temperatura controllata (12°C, per garantire la stabilità delle fibre durante esperimenti lunghi). Sappiamo che a temperature fisiologiche, la dinamica dei ponti trasversali (gli stati ‘ON’ e ‘OFF’ della miosina) potrebbe essere diversa e più vivace. Questo è un aspetto che meriterà ulteriori indagini.

Inoltre, abbiamo osservato che la durata della pausa isometrica tra i cicli SSC è cruciale. Noi abbiamo usato una pausa sufficientemente lunga da permettere alla forza di tornare a uno stato stazionario, il che ci ha permesso di confrontare i cicli partendo da condizioni simili. Altri studi che hanno usato pause più brevi o nulle hanno riportato risultati a volte diversi, evidenziando come anche questo parametro sia determinante.

Uno sguardo al futuro (e ai meccanismi più profondi)

Quello che emerge chiaramente è che la storia contrattile del muscolo – cioè quello che ha fatto prima – influenza la sua performance successiva. L’aumento di forza e lavoro che abbiamo visto potrebbe essere legato a diversi fenomeni:

- Un “risveglio” di più ponti trasversali, specialmente a livelli di attivazione submassimali. Immaginate che alcuni ponti siano in uno stato “dormiente” (OFF) e che lo stress meccanico dell’SSC li sposti in uno stato “attivo” (ON).

- Un ruolo sempre più importante della titina, che potrebbe aumentare la sua rigidità con i cicli ripetuti, specialmente quando i ponti trasversali sono già al massimo del loro potenziale. Questo potrebbe avvenire tramite legami calcio-dipendenti, interazioni con l’actina o modificazioni post-traduzionali come la fosforilazione, che possono alterare rapidamente le proprietà meccaniche della titina.

Insomma, il muscolo è una macchina incredibilmente sofisticata e adattabile! Ogni volta che pensiamo di aver capito tutto, ci sorprende con nuovi livelli di complessità.

La nostra ricerca aggiunge un tassello importante al puzzle, dimostrando che, in condizioni di attivazione continua e con adeguate pause isometriche, i cicli SSC consecutivi non solo mantengono, ma addirittura incrementano l’effetto SSC. A livelli di attivazione bassi e medi, sembra che il merito sia soprattutto dei ponti trasversali, mentre ad alta attivazione, la titina potrebbe diventare la star dello show.

C’è ancora tanto da scoprire, ovviamente. Come cambierebbero questi risultati con velocità di allungamento diverse? O con ampiezze di movimento differenti? E come si traducono esattamente questi meccanismi a livello di muscolo intero in un organismo vivente? Domande affascinanti che ci spingono a continuare a indagare.

Per ora, la prossima volta che fate una serie di salti o una corsa, pensate a questa incredibile capacità dei vostri muscoli di “imparare” e potenziarsi, ciclo dopo ciclo. Non è fantastico?

Fonte: Springer