Cuore “Dolce” Non Invecchia Prima? Il Ruolo Sorprendente della Glicolisi

Il Cuore che Invecchia: Una Questione di Energia?

Parliamoci chiaro: vedere il proprio corpo cambiare con l’età è un’esperienza universale, e il cuore, il nostro motore instancabile, non fa eccezione. Con il passare degli anni, la sua funzione tende a diminuire progressivamente e, ahimè, aumenta la nostra suscettibilità a malattie cardiovascolari. Mi sono sempre chiesto cosa succeda davvero a livello microscopico, quali siano quei cambiamenti molecolari che aprono la strada a questi problemi. Capirlo, infatti, potrebbe svelare nuove strategie terapeutiche.

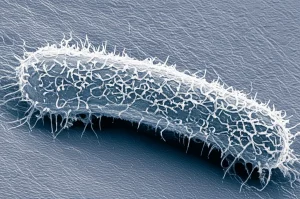

Una delle cose affascinanti che accadono nel cuore anziano è un cambiamento nel modo in cui produce energia. Da giovane, il cuore è un grande fan degli acidi grassi, la sua fonte energetica primaria. Ha anche una notevole flessibilità metabolica, cioè sa passare agilmente al glucosio (zucchero) o ad altri “carburanti” quando serve. Invecchiando, però, pur continuando a usare i grassi, il cuore inizia a fare più affidamento sul glucosio e perde parte di quella preziosa flessibilità. Non solo: anche i mitocondri, le nostre centrali energetiche cellulari, mostrano segni del tempo, funzionando meno bene e producendo più “scorie” dannose (ROS, specie reattive dell’ossigeno). Aggiungiamoci altri segni tipici dell’invecchiamento, come problemi nel mantenere le proteine in forma (proteostasi), e il quadro si complica, predisponendo il cuore a perdere colpi.

Un Interruttore per lo Zucchero: PFKFB e il Modello GlycoHi

Nel complesso puzzle del metabolismo cardiaco, c’è un attore chiave: una famiglia di enzimi chiamata PFKFB (Fosfofruttochinasi-2/fruttosio bisfosfatasi-2). Questi enzimi controllano la produzione di una molecola segnale, il fruttosio-2,6-bisfosfato (F-2,6-BP), che è come un potentissimo acceleratore per la glicolisi, il processo che brucia glucosio per produrre energia. In pratica, più F-2,6-BP c’è, più il cuore spinge sull’acceleratore del glucosio.

Ed è qui che entra in gioco un modello sperimentale davvero interessante, che ho avuto modo di studiare: il topo GlycoHi. Questi topolini sono stati geneticamente modificati per avere nel cuore una versione “sempre accesa” di un enzima PFKFB (la PFKFB1), che produce costantemente F-2,6-BP. Il risultato? Il loro cuore ha una glicolisi perennemente potenziata, a scapito dell’utilizzo dei grassi. In passato, abbiamo visto che questi topi, da adulti, mostrano anche un’aumentata attività di un altro enzima chiave per l’ossidazione del glucosio, la PDH (piruvato deidrogenasi).

La domanda che mi tormentava era: se l’invecchiamento “normale” porta il cuore a usare più glucosio, e questo sembra associato a problemi, cosa succede se *forziamo* questa via metabolica fin da giovani? Potenziare la glicolisi in questo modo specifico accelera l’invecchiamento cardiaco o, magari, lo protegge?

L’Ipotesi e l’Esperimento: Vecchi Topi Sotto la Lente

La mia ipotesi, basata su studi precedenti su topi GlycoHi più giovani (9-11 mesi) che mostravano una funzione cardiaca sostanzialmente preservata e una maggiore resistenza allo stress metabolico, era che questi cuori “super-glicolitici” potessero essere in qualche modo risparmiati da un invecchiamento accelerato. Per verificarlo, abbiamo messo a confronto topi GlycoHi e topi normali (Wild Type, WT) piuttosto anziani (tra 21 e 24 mesi, l’equivalente di una terza età avanzata per loro), sia maschi che femmine.

Abbiamo esaminato un bel po’ di cose:

- La funzione cardiaca con l’ecocardiografia (una specie di ecografia al cuore).

- Il metabolismo generale del corpo, misurando quanto ossigeno consumavano e quanta anidride carbonica producevano (calorimetria indiretta).

- Le prestazioni dei mitocondri cardiaci isolati.

- I livelli di specifiche molecole (metabolomica) e proteine (proteomica) nel tessuto cardiaco.

- I classici “segni dell’età” a livello cellulare, come lo stress ossidativo, la proteostasi (il mantenimento delle proteine) e la senescenza cellulare (quando le cellule smettono di dividersi).

Risultati Sorprendenti: Funzione Cardiaca e Differenze di Genere

Ebbene, i risultati sono stati piuttosto sorprendenti! La funzione contrattile del cuore (misurata da parametri come la frazione di eiezione, EF, e l’accorciamento frazionale, FS) nei topi GlycoHi anziani ha mostrato solo delle riduzioni modeste rispetto ai WT. Curiosamente, questa piccola diminuzione era statisticamente significativa solo nei maschi. Nelle femmine, nessuna differenza significativa.

Ancora più intriganti le differenze legate al sesso per quanto riguarda le dimensioni e la struttura del cuore. Le femmine GlycoHi mostravano ipertrofia (un cuore ingrossato) ma senza un aumento significativo del collagene (che può portare a fibrosi, cioè tessuto cicatriziale). I maschi GlycoHi, invece, non avevano un cuore significativamente più grande dei WT, ma presentavano livelli più alti di idrossiprolina, un indicatore della quantità di collagene. Sembra quasi che maschi e femmine reagiscano in modo diverso a questa “dieta” costante di zuccheri a livello cardiaco!

Metabolismo: Tutto il Corpo vs. Solo il Cuore

Guardando al metabolismo dell’intero organismo, le differenze tra GlycoHi e WT erano minime. Maschi di entrambi i genotipi mostravano i normali pattern di maggiore consumo energetico durante la fase attiva (notturna per i topi) rispetto a quella di riposo (diurna). Le femmine, invece, sia WT che GlycoHi, mostravano una variazione molto meno marcata tra giorno e notte, un dato interessante che sembra tipico di questo ceppo di topi (FVB) e forse accentuato dall’età.

Ma è a livello dei mitocondri cardiaci che le cose si fanno specifiche. Come ci aspettavamo, i mitocondri dei cuori GlycoHi mantenevano un adattamento a bruciare preferenzialmente il prodotto finale della glicolisi, il piruvato. La loro capacità massima di respirazione usando piruvato era infatti più alta rispetto ai WT (specialmente nelle femmine). Tuttavia, non abbiamo trovato segni evidenti di una disfunzione bioenergetica significativa o di un aumento dello stress ossidativo rispetto ai WT. La loro “efficienza” nel produrre energia (misurata dal Respiratory Control Ratio, RCR) era paragonabile, soprattutto con il piruvato. Un dato curioso: l’attività dell’enzima PDH, che nei GlycoHi giovani era più alta, negli anziani si era normalizzata ai livelli dei WT. Forse un meccanismo compensatorio a lungo termine?

Il Profilo Molecolare: DNA Metabolico e Proteico

Analizzando le molecole e le proteine presenti nei cuori, abbiamo avuto la conferma che i profili di GlycoHi e WT erano distinti. La metabolomica ha mostrato chiare differenze, guidate soprattutto dal genotipo. Nei cuori GlycoHi, come previsto, c’erano livelli diversi di intermedi della glicolisi (come glucosio-6-fosfato, fruttosio-6-fosfato, ecc.). La proteomica ha rafforzato questo quadro: i cuori GlycoHi avevano più abbondanti diverse proteine chiave per la glicolisi (come le esochinasi HK1 e HK2 e il trasportatore del glucosio GLUT1). Al contrario, i cuori WT erano relativamente più ricchi di enzimi per l’ossidazione degli acidi grassi (come ACADS, ECHS1) e altre proteine come la creatina chinasi (CKM) e la lattato deidrogenasi B (LDHB).

Un’altra nota interessante dalla metabolomica: le femmine WT anziane sembravano avere un profilo metabolico particolarmente distinto, con livelli più alti di diversi intermedi glicolitici rispetto a tutti gli altri gruppi. Le femmine GlycoHi, invece, sembravano avere un profilo più simile a quello dei maschi (sia WT che GlycoHi). Nonostante questo “avvicinamento” metabolico ai maschi, le femmine GlycoHi mantenevano livelli elevati di acido pantotenico (Vitamina B5), una caratteristica tipica delle femmine il cui significato funzionale nel cuore non è ancora del tutto chiaro.

E i Segni dell’Invecchiamento? Niente Panico!

A questo punto, la domanda cruciale: tutti questi cambiamenti metabolici nei GlycoHi si traducono in un invecchiamento cardiaco accelerato? Abbiamo cercato i classici “hallmarks of aging”.

- Stress ossidativo: Abbiamo misurato i carbonili proteici (un danno da ossidazione) e non abbiamo trovato differenze significative tra GlycoHi e WT.

- Senescenza cellulare: Abbiamo controllato i livelli di geni marcatore come p16, p21 e p53. C’era un leggero aumento di p21 nei GlycoHi, ma p16 e p53 erano simili, così come IL-6 (un fattore infiammatorio spesso associato alla senescenza). Nel complesso, nessun segnale forte di senescenza accelerata.

- Proteostasi: Usando una tecnica sofisticata con acqua pesante (D2O), abbiamo misurato quanto velocemente venivano prodotte nuove proteine (Fractional Synthesis Rate, FSR), un indicatore del mantenimento della qualità proteica. Abbiamo visto alcune differenze nel tasso di sintesi proteica totale, ma quando abbiamo tenuto conto della possibile proliferazione di altre cellule (come i fibroblasti, dato il leggero aumento di collagene nei maschi GlycoHi), le differenze si annullavano. Anche la sintesi proteica specifica nei mitocondri non mostrava differenze legate al genotipo. Quindi, anche la capacità di mantenere le proteine sembrava comparabile.

Conclusioni: Adattamento, Non Declino Patologico

Tirando le somme, questo studio dimostra che aumentare la glicolisi cardiaca attraverso l’attivazione costitutiva dell’asse PFK-2/PFK-1 (come nel modello GlycoHi) non è sufficiente, da solo, a guidare un invecchiamento cardiaco accelerato. Le modeste alterazioni funzionali e strutturali osservate nei topi GlycoHi anziani sembrano riflettere più degli adattamenti a lungo termine a questo specifico profilo metabolico, piuttosto che un declino patologico.

Questo è importante perché suggerisce che non tutti gli aumenti del metabolismo del glucosio sono uguali. Altri studi hanno mostrato che aumentare l’ingresso di glucosio nella cellula cardiaca in altri modi (ad esempio, aumentando i trasportatori GLUT1 o GLUT4) può effettivamente portare a patologie. La strategia “GlycoHi”, che non solo fa entrare più glucosio ma lo “spinge” attivamente attraverso la via glicolitica grazie a PFK-2, sembra essere meno dannosa, forse perché evita l’accumulo eccessivo di glucosio in vie metaboliche secondarie o sotto forma di glicogeno.

Certo, ci sono delle limitazioni. Non abbiamo sottoposto questi cuori anziani a stress aggiuntivi (come un aumento del carico di lavoro), quindi non sappiamo se la loro capacità di risposta sia compromessa. E non abbiamo esaminato tutti i possibili segni dell’invecchiamento. Tuttavia, i nostri risultati aprono una prospettiva intrigante: forse, invece di combattere genericamente lo spostamento metabolico del cuore anziano verso il glucosio, potremmo esplorare strategie più mirate, che modulino specifici punti di controllo come PFK-2, per preservare la funzione cardiaca durante l’invecchiamento. Una strada ancora lunga, ma affascinante!

Fonte: Springer