Sfera Spia nel Sottosuolo: La Mia Invenzione per Prevedere i Collassi Carsici!

Amici scienziati e curiosi, mettetevi comodi perché oggi vi racconto di una sfida che mi ha tenuto sveglio parecchie notti, ma che alla fine ci ha regalato una soddisfazione enorme: come diavolo facciamo a capire cosa succede là sotto, nel terreno, prima che una dolina carsica decida di inghiottire tutto?

I collassi carsici, sapete, sono quelle brutte bestie che si formano quando rocce e terreno sopra grotte naturali o cavità create dall’uomo cedono di schianto. Un bel problema, soprattutto per lo sviluppo economico e sociale delle aree carsiche. Il guaio è che questi fenomeni sono subdoli: non li vedi arrivare, e quando succede, è un disastro. I metodi tradizionali per monitorare le deformazioni del suolo spesso fanno cilecca o costano un occhio della testa.

Vecchie Soluzioni, Nuovi Problemi

Abbiamo provato un po’ di tutto, ve lo assicuro. La tecnologia a fibra ottica è precisa, sì, ma installarla e proteggerla è un’impresa, per non parlare dei costi. Il georadar? Non funziona in tempo reale e soffre le interferenze elettromagnetiche, oltre a non vedere bene oltre i 15 metri di profondità. La riflettometria nel dominio del tempo con cavi coassiali (TDR) è economica e resiste bene ai disturbi, ma rileva il problema solo quando il danno è quasi fatto, cioè quando i cavi vengono tranciati o stirati. Insomma, eravamo un po’ con le spalle al muro.

Poi, l’illuminazione: i sensori MEMS (Sistemi Micro-Elettro-Meccanici). Piccoli, economici, a basso consumo, facili da installare e capaci di darci dati su accelerazione e inclinazione senza bisogno di riferimenti esterni. Un sogno! Molti ricercatori li hanno usati per monitorare frane, dighe, scavi. L’idea geniale è stata quella di misurare lo spostamento interno del terreno analizzando l’angolo di inclinazione. Però, c’è un “però”: misurare direttamente lo spostamento da un punto di vista inerziale è un’altra storia. E qui casca l’asino, perché i dati di spostamento ottenuti dai sensori sono spesso imprecisi a causa dei disturbi ambientali. Risultati inaffidabili, capite? Bisognava inventarsi qualcosa di nuovo, qualcosa di economico e facile da usare per studiare i collassi carsici proprio dal punto di vista inerziale.

La Sfera Magica: La Nostra Idea Geniale

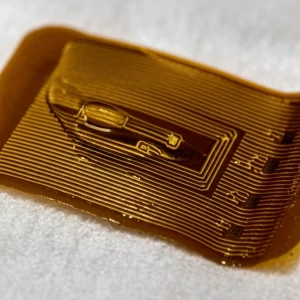

Ed ecco che, dopo tante riflessioni e prototipi, è nato lui: il nostro dispositivo di monitoraggio sferico basato su MEMS. Immaginate una sfera di 70 mm di diametro, con un design semi-aperto e tre alette di posizionamento ortogonali sulla superficie esterna. Queste alette non sono lì per bellezza: migliorano l’ancoraggio al terreno, facendo sì che il dispositivo si muova all’unisono con il suolo. Dentro, un piccolo capolavoro di ingegneria: un cilindro filettato, un anello di fissaggio, un’asta filettata e una piattaforma filettata. Tutto questo per avvolgere e proteggere i cavi di monitoraggio all’interno del dispositivo, evitando che la pressione del terreno li schiacci e interferisca con il movimento della nostra sfera spia. Niente male, eh?

Il cuore pulsante è un modulo MEMS HWT901B, un cubetto di 15x15x3.3 mm che misura accelerazione, velocità angolare e angolo su tre assi. Questo modulo, insieme al guscio sferico, forma il nostro sensore di deformazione del suolo. I dati raccolti vengono poi inviati a un computer, dove un software li riceve e li archivia. E la magia finale? L’accelerazione del movimento del suolo viene convertita in spostamento. Per farlo, abbiamo messo a punto un algoritmo che prima pulisce i dati grezzi dall’accelerazione (eliminando errori di zero-bias e rumore casuale con filtri wavelet), poi usa l’algoritmo di fusione di Kalman per ottenere angoli precisi e infine, dopo aver eliminato la componente gravitazionale, integra due volte l’accelerazione lineare per ottenere lo spostamento. Per minimizzare gli errori di integrazione, usiamo un algoritmo di interpolazione polinomiale di Lagrange. Sembra complicato, ma funziona!

Mettiamolo alla Prova: Test a Distanza Fissa

Per prima cosa, dovevamo essere sicuri che la nostra sfera si muovesse agilmente nel terreno e che l’algoritmo fosse valido. Così, abbiamo organizzato sei test “a distanza fissa”. Abbiamo fissato un sensore MEMS nudo e il nostro dispositivo sferico sulla stessa piastra rigida. Il sensore MEMS nudo rappresentava la condizione ideale, libero da forze esterne, come se fosse immerso nel terreno senza che il cavo di segnale venisse schiacciato. Sul dispositivo sferico, invece, abbiamo incollato il cavo di monitoraggio all’esterno, simulando l’effetto della pressione del terreno. Poi, abbiamo tirato la piastra, facendo muovere entrambi. Una telecamera registrava tutto, e un metro a nastro ci dava il riferimento dello spostamento reale.

I risultati? Le curve di accelerazione e spostamento del sensore MEMS e del nostro dispositivo sferico erano molto simili! Questo ci ha confermato che il design sferico permette ai sensori di muoversi flessibilmente anche quando i cavi sono sotto pressione. Analizzando l’errore relativo, il nostro dispositivo sferico ha mostrato un errore medio del 6.73%, contro l’8.76% dei sensori MEMS nudi, entrambi vicini al valore reale di 300 mm. Ottimo, l’algoritmo di integrazione funzionava a dovere!

Simulazione del Disastro: I Test sul Modello

Ma la vera prova del nove era simulare un collasso carsico. Ci siamo ispirati a un crollo stradale realmente accaduto a Hechi City, in Cina, e abbiamo costruito un modello in scala 1:5. Una scatola di acciaio lunga 1.5 m, larga 0.6 m e alta 1.5 m, con una parete frontale in vetro per osservare il movimento del terreno. Sul fondo, un meccanismo a vite permetteva di simulare il cedimento del terreno, con un abbassamento massimo di 60 mm. Abbiamo condotto quattro gruppi di test, posizionando i sensori (sia sferici che nudi) a diverse profondità (300, 500 e 700 mm) e in diverse zone: la “zona stabile” ai lati e la “zona di subsidenza” centrale, quella che collassa.

Le fasi del test erano meticolose:

- Rivestimento interno della scatola con film di PTFE (Teflon) per ridurre l’attrito.

- Calibrazione dei sensori.

- Posizionamento dei sensori (asse X parallelo al vetro, asse Y perpendicolare).

- Ulteriore calibrazione per azzerare angoli e accelerazioni.

- Riempimento lento della scatola con sabbia, compattando ogni strato di 100 mm.

- Installazione di un sensore di spostamento sotto la piastra mobile del fondo.

- Installazione e calibrazione del sistema PIV (Particle Image Velocimetry), un sistema con telecamera ad alta velocità che analizza il movimento delle particelle di terreno.

- Avvio della registrazione dati e rotazione della vite per far scendere la piastra di base a 15 mm/min fino a 50 mm di cedimento.

- Stop della registrazione e recupero dei sensori.

Abbiamo analizzato i dati di accelerazione e inclinazione, convertendoli in spostamenti. L’obiettivo era confrontare le prestazioni del nostro dispositivo sferico con i sensori MEMS tradizionali e capire meglio le dinamiche del collasso, il tutto validato dalle immagini del sistema PIV.

Cosa Abbiamo Scoperto? I Risultati Parlano Chiaro!

Nella zona stabile, gli spostamenti verticali erano contenuti entro gli 8 mm, mentre quelli laterali non superavano i 15 mm. È interessante notare che l’impatto laterale del collasso sul terreno stabile era più significativo di quello verticale. I sensori più vicini alla superficie (a 700 mm di profondità dal riempimento finale) si muovevano meno di quelli più in basso (a 300 mm). Questo fenomeno, noto come “effetto arco” (soil arching), si verifica perché le particelle di terreno formano delle catene di forza che ridistribuiscono le tensioni verso la periferia della zona di subsidenza, creando una sorta di arco transitorio. Man mano che il collasso progredisce, questo arco cede, specialmente vicino alla fonte del collasso.

Nella zona di subsidenza, gli spostamenti verticali erano, come prevedibile, molto maggiori vicino al fondo (a 300 mm di profondità) rispetto agli strati superiori. Questo perché parte del terreno della zona stabile “riempie” la zona di subsidenza, attenuando il movimento negli strati più alti. È emerso anche che la forma della cavità che si crea può essere irregolare.

Ma il dato più entusiasmante è arrivato dal confronto con il sistema PIV, che ci forniva i dati “veri” dello spostamento del suolo.

- Nella zona stabile, l’errore relativo medio dei sensori MEMS nudi è stato dell’8.79%. Il nostro dispositivo sferico? Solo il 6.76%! Un miglioramento del 23.09%.

- Nella zona di subsidenza, i sensori MEMS nudi hanno avuto un errore medio del 10.70%. Il dispositivo sferico? L’8.68%! Qui il miglioramento è stato del 18.87%.

Questi numeri non mentono: il nostro dispositivo sferico MEMS è in grado di catturare meglio le variazioni di spostamento del suolo, probabilmente perché il suo design riduce l’impatto della pressione del terreno sul circuito di monitoraggio e si integra meglio con il suolo stesso.

Il Futuro è Sferico (e Integrato)

Certo, la strada è ancora lunga. I terreni carsici sono eterogenei, con ghiaia e roccia frammentata che possono creare problemi. Per questo, sono fondamentali esperimenti su larga scala direttamente in aree a rischio collasso, per validare la robustezza del nostro dispositivo in condizioni geologiche diverse. Inoltre, stiamo pensando a come integrare i sensori MEMS sferici con altre tecnologie, come i sensori a fibra ottica e il georadar, per creare sistemi di fusione multi-sensore. Questi sistemi integrati hanno un potenziale enorme per migliorare l’accuratezza, l’affidabilità e la resilienza dei sistemi di monitoraggio della stabilità dei versanti e di allerta precoce.

In conclusione, con questo studio abbiamo dimostrato che il nostro dispositivo sferico MEMS non è solo un’idea carina, ma una soluzione concreta per affrontare il problema della pressione del terreno sui cavi di monitoraggio, permettendo ai sensori di muoversi in sincrono con il suolo. È un passo avanti significativo per il monitoraggio dei collassi carsici e per l’applicazione dei sensori MEMS nell’ingegneria geotecnica. E, credetemi, vedere la propria creatura funzionare così bene è una soddisfazione impagabile!

Fonte: Springer