Nuclei di Cristallo Ribelli: Perché la Loro Dimensione se ne Frega della Sovrasaturazione!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi del mondo microscopico! Oggi voglio parlarvi di qualcosa che, nel mio campo, ha fatto parecchio discutere e che, ammettiamolo, è piuttosto controintuitivo. Parliamo di cristallizzazione dei polimeri, un processo fondamentale sia in natura che nell’industria. Immaginate lunghe catene molecolari (i polimeri) che decidono di mettersi in ordine, passando da uno stato disordinato (amorfo) a uno bello ordinato (cristallino).

Il cuore di questo processo è la nucleazione: la nascita dei primissimi aggregati ordinati, i cosiddetti “nuclei”. Pensateli come i semi da cui crescerà l’intero cristallo. C’è un piccolo problema però: i nuclei troppo piccoli tendono a sciogliersi di nuovo. Solo quelli che raggiungono una certa “dimensione critica” sopravvivono e danno il via alla crescita vera e propria. Capire quanto è grande questo nucleo critico è fondamentale, non solo per soddisfare la nostra curiosità scientifica, ma anche per controllare la formazione dei materiali e testare le teorie che cercano di spiegare come tutto questo avvenga.

Il Dogma della Cristallizzazione: Cosa Credevamo (e Perché Forse Sbagliavamo)

Per decenni, la teoria più accreditata, la Teoria Classica della Nucleazione (TCN), ci ha detto una cosa apparentemente logica: la dimensione del nucleo critico dipende dalla “sovrasaturazione”. Che significa? Immaginate di sciogliere zucchero in acqua. Più zucchero aggiungete oltre il limite di solubilità (cioè più la soluzione è “sovrasatura”), più forte è la spinta a formare cristalli. La TCN prevede che in soluzioni molto sovrasature (tanta “voglia” di cristallizzare), bastino nuclei critici più piccoli per iniziare il processo. Al contrario, in soluzioni poco sovrasature (poca spinta), servirebbero nuclei critici più grandi. Sembra filare, no?

Eppure, qualcosa non tornava. Quando si andava a derivare matematicamente questa dipendenza per le soluzioni, si considerava come la diluizione influenzasse le singole molecole (i “mattoncini” del cristallo), ma ci si dimenticava di considerare come la diluizione influenzasse anche gli aggregati già formati, inclusi i nuclei stessi! Un’omissione che, come vedremo, si è rivelata cruciale.

Un Metodo Ingenioso: Spiare i Nuclei con i Copolimeri

Determinare sperimentalmente la dimensione di questi nuclei critici è una sfida enorme. Sono minuscoli e fugaci! Osservarli direttamente è quasi impossibile. Qui entra in gioco l’idea che abbiamo sviluppato, un approccio un po’ laterale basato sulla probabilità e… sui copolimeri!

Cosa sono i copolimeri? Sono polimeri fatti da due o più tipi di “mattoncini” (unità ripetitive) mescolati a caso lungo la catena. Immaginate una collana fatta con perline di due colori diversi, messe senza un ordine preciso. Noi abbiamo usato un polimero chiamato Poli(butilene succinato) (PBS), che cristallizza bene, e lo abbiamo “sporcato” introducendo una piccola percentuale di unità leggermente diverse (butilene 2-metilsuccinato, BM), che invece non cristallizzano. Queste unità “sbagliate” sono distribuite a caso lungo le catene.

L’idea geniale (passatemi il termine, ma ne siamo entusiasti!) è questa: per formare un nucleo, la catena polimerica deve “pescare” una sequenza di unità giuste (quelle cristallizzabili, BS nel nostro caso). Se nella catena ci sono anche unità sbagliate (BM), la probabilità di pescare una sequenza sufficientemente lunga di unità giuste diminuisce. Misurando *quanto* diminuisce la velocità di crescita del cristallo all’aumentare della percentuale di unità “sbagliate”, possiamo calcolare quante unità giuste servono per formare un nucleo critico (la sua dimensione, `m`)! Non abbiamo bisogno di conoscere energie complicate o parametri difficili da misurare, ci basta la statistica!

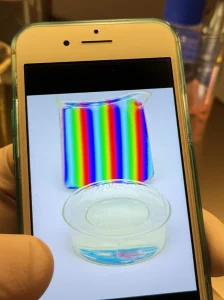

Abbiamo fatto crescere i nostri cristalli (sia di PBS puro che dei copolimeri PBSM) in una soluzione molto diluita, partendo da “semi” di cristalli di PBS preformati. Abbiamo osservato la crescita “epitassiale” (cioè ordinata, strato su strato) delle catene di copolimero sulle facce dei cristalli seme usando la Microscopia a Forza Atomica (AFM), una tecnica potentissima che ci permette di vedere dettagli su scala nanometrica.

I Risultati che Ribaltano il Tavolo

Abbiamo misurato la velocità di crescita su diverse facce del cristallo e a diverse temperature di cristallizzazione (`T_C`). Come ci si poteva aspettare, abbiamo visto che:

- La dimensione del nucleo critico (`m`, il numero di unità cristalline, e `s`, il numero di “segmenti” o “steli” che lo compongono) aumenta all’aumentare della temperatura. A temperature più alte, vicine al punto di fusione, serve un nucleo più stabile (e quindi più grande) per avviare la cristallizzazione. Per esempio, sulla faccia (110), siamo passati da 91 unità (17 steli) a 52°C a ben 163 unità (25 steli) a 69°C!

- La dimensione del nucleo critico può essere diversa su facce cristalline diverse. Sulla faccia (020), i nuclei diventavano così grandi ad alte temperature che la crescita quasi si fermava. Questo spiega perché i cristalli assumono forme specifiche!

Fin qui, tutto abbastanza in linea con le aspettative. Ma poi abbiamo fatto l’esperimento chiave: abbiamo mantenuto la temperatura fissa (60°C) e abbiamo cambiato la concentrazione della soluzione, cioè la sovrasaturazione. Abbiamo usato soluzioni 3, 6 e 10 volte più concentrate rispetto a quella iniziale (sempre rimanendo in regime diluito).

Secondo la teoria classica, aumentando la concentrazione (e quindi la sovrasaturazione), la dimensione del nucleo critico avrebbe dovuto diminuire drasticamente. E invece… sorpresa! Abbiamo misurato la dimensione dei nuclei critici (`m`) per ogni concentrazione e abbiamo scoperto che rimaneva praticamente costante! Indipendentemente da quanto fosse “sovrasatura” la soluzione (entro i limiti studiati), la dimensione minima richiesta per far partire la crescita cristallina non cambiava. Un risultato che va dritto contro le previsioni consolidate!

L’Inghippo nelle Vecchie Teorie: Ecco Perché Sbagliavano

Come è possibile? Torniamo all’errore nelle vecchie teorie. Queste consideravano correttamente che diluendo la soluzione, diminuisce il potenziale chimico (una misura dell’energia libera per mole) dei singoli “mattoncini” (monomeri o catene) in soluzione. Ma si dimenticavano che la diluizione abbassa anche il potenziale chimico degli aggregati di varie dimensioni che si formano continuamente!

Pensateci: se diluite una soluzione, non state solo allontanando le singole molecole tra loro, state anche diminuendo la concentrazione (e quindi aumentando l’entropia traslazionale) dei piccoli cluster pre-cristallini. Quando si calcola la variazione di energia libera di Gibbs (`ΔG`) per formare un nucleo a partire dai monomeri, la differenza tra il potenziale chimico dei monomeri e quello del cluster risulta essere la stessa, indipendentemente dalla concentrazione della soluzione (purché sia diluita e ideale)!

In parole povere: l’effetto della diluizione sui monomeri e l’effetto della diluizione sui cluster si “annullano” a vicenda nel calcolo della forza motrice per la nucleazione. Di conseguenza, la barriera energetica da superare per formare un nucleo critico e, soprattutto, la dimensione di quel nucleo critico (`n*` o `m`) non dipendono dalla concentrazione (sovrasaturazione) della soluzione. Ecco svelato l’arcano!

Questa nuova comprensione, supportata dai nostri esperimenti, risolve anche alcune incongruenze osservate in passato. Ad esempio, si era visto che lo spessore delle lamelle cristalline nei copolimeri non cambiava con la percentuale di unità non cristallizzabili (a temperatura costante), cosa che contraddiceva le previsioni basate sulle vecchie teorie ma che è perfettamente spiegata dal nostro modello: la dimensione del nucleo (che determina lo spessore iniziale) non dipende dalla “concentrazione” di unità cristallizzabili per unità di volume.

Perché Tutto Questo è Importante?

Al di là della soddisfazione intellettuale di aver capito un po’ meglio come funziona la natura, questa scoperta ha implicazioni pratiche.

- Miglior Comprensione della Nucleazione: Abbiamo corretto un’ipotesi errata che persisteva da tempo nelle teorie della cristallizzazione in soluzione.

- Controllo dei Materiali: Sapere che la dimensione del nucleo non dipende dalla sovrasaturazione (ma dalla temperatura sì) ci dà strumenti più precisi per progettare e controllare la dimensione e la struttura di nanocristalli, punti quantici, colloidi e, ovviamente, materiali polimerici.

- Rilevanza Biologica: La cristallizzazione di macromolecole in ambienti liquidi è cruciale anche in biologia. Pensiamo alla formazione di placche proteiche in alcune malattie. Capire meglio i meccanismi di base potrebbe, in futuro, aprire nuove strade per intervenire su questi processi.

In sintesi, abbiamo dimostrato sperimentalmente, usando un metodo basato sulla probabilità e sui copolimeri random, che la dimensione dei nuclei critici secondari nella cristallizzazione di polimeri da soluzione diluita è indipendente dalla sovrasaturazione. Abbiamo anche fornito una spiegazione termodinamica e cinetica del perché le teorie precedenti fallivano nel prevederlo, evidenziando l’importanza di considerare l’effetto della diluizione non solo sui monomeri ma anche sui cluster pre-nucleari.

È sempre affascinante quando un esperimento ben congegnato ci costringe a rivedere le nostre convinzioni più radicate. La scienza progredisce anche così, mettendo in discussione i dogmi e cercando spiegazioni più profonde e accurate per i fenomeni che osserviamo!

Fonte: Springer