Diamanti di Kimberley: Un Viaggio Incredibile tra Pressioni Nascoste e Antichi Sollevamenti del Mantello

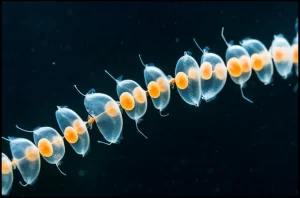

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nelle profondità della Terra, un viaggio che ci svelerà alcuni dei segreti meglio custoditi dai diamanti, in particolare quelli provenienti dalla famosa area di Kimberley, in Sudafrica. Sapete, i diamanti non sono solo pietre preziose scintillanti; sono vere e proprie capsule del tempo, testimoni silenziosi di processi geologici avvenuti miliardi di anni fa. E le piccole imperfezioni al loro interno, le cosiddette inclusioni minerali, sono come pagine di un diario scritto dalla Terra stessa.

Per anni, noi scienziati siamo rimasti perplessi di fronte a un enigma proveniente proprio dai diamanti di Kimberley. Studiando le inclusioni peridotitiche (frammenti del mantello terrestre intrappolati durante la crescita del diamante), abbiamo notato qualcosa di strano. Le inclusioni composte da minerali diversi che si toccano tra loro (come ortopirosseno, Opx, e granato, Grt) sembravano essersi formate a temperature significativamente più basse rispetto a quelle registrate da inclusioni degli stessi minerali ma non a contatto, trovate in altri diamanti della stessa area e apparentemente alla stessa profondità. Non solo, entrambe queste “famiglie” di inclusioni indicavano condizioni più fredde rispetto a quelle dedotte dagli xenoliti, che sono frammenti più grandi di roccia del mantello portati in superficie dalle stesse eruzioni kimberlitiche che hanno trasportato i diamanti. Un bel rompicapo, vero?

Il Mistero delle Inclusioni “Fredde”

Come spiegare questa discrepanza? Sono state avanzate diverse ipotesi:

- Forse il mantello si è raffreddato dopo la formazione dei diamanti?

- O magari dei fluidi freddi, derivati da antiche placche tettoniche in subduzione, hanno raffreddato localmente le zone di crescita dei diamanti?

- Oppure i diamanti si sono formati in momenti diversi, sotto regimi termici differenti?

Nessuna di queste spiegazioni, però, riusciva a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle in modo convincente. In particolare, restava difficile capire perché proprio le inclusioni a contatto dovessero registrare temperature così basse, anche 100-200°C in meno rispetto agli xenoliti provenienti dalla stessa profondità. Sembrava quasi che questi piccoli minerali avessero vissuto una storia diversa, più “fredda”, rispetto al mantello circostante e persino rispetto ad altre inclusioni vicine.

Una Nuova Prospettiva: l’Elasticità ci Viene in Aiuto

Ed è qui che entra in gioco la nostra nuova interpretazione, basata sulla teoria elastica dei sistemi inclusione-ospite. Immaginate l’inclusione minerale intrappolata nel diamante. Diamante e inclusione hanno proprietà termoelastiche diverse: si espandono e si comprimono in modo differente al variare di temperatura e pressione. Cosa succede se il diamante, dopo aver intrappolato l’inclusione in profondità, viene trasportato verso l’alto (un processo chiamato sollevamento del mantello) e magari si ritrova in un ambiente termico diverso?

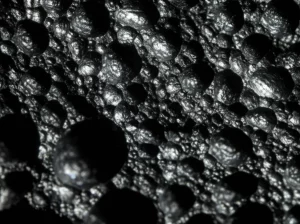

Abbiamo fatto dei calcoli, modellando questo scenario. I risultati sono stati sorprendenti! Abbiamo scoperto che le stime di pressione e temperatura (P-T) apparentemente “fredde” delle inclusioni a contatto possono essere spiegate non da una temperatura effettivamente bassa, ma dallo sviluppo di una sovrapressione all’interno dell’inclusione stessa. In pratica, durante il sollevamento e il successivo riequilibrio termico a una geoterma (il profilo temperatura-profondità del mantello) più calda (quella registrata dagli xenoliti, circa 40 mW/m²), l’inclusione “vorrebbe” espandersi o cambiare composizione, ma è costretta dalla rigidità del diamante ospite. Questa “lotta” interna genera una pressione extra sull’inclusione. Quando poi noi analizziamo quell’inclusione e applichiamo i termobarometri standard (che assumono una pressione litostatica, cioè quella della roccia circostante), questa sovrapressione “inganna” i calcoli, facendoci stimare una temperatura di equilibrio più bassa di quella reale al momento dell’intrappolamento o dell’ultimo riequilibrio.

Ricostruendo il Viaggio: Formazione Multistadio e Sollevamenti Epici

Il nostro modello suggerisce una storia complessa e affascinante per questi diamanti:

- Formazione Iniziale Fredda: I diamanti contenenti le inclusioni a contatto si sarebbero formati in condizioni iniziali eccezionalmente fredde, più fredde di una geoterma di riferimento di 35 mW/m². Queste condizioni transienti potrebbero essere state causate da eventi geodinamici imponenti nell’Archeano (oltre 2.5 miliardi di anni fa), come lo sprofondamento (foundering) di porzioni fredde e superficiali della litosfera, forse legato a processi simili alla subduzione primordiale o all’inspessimento di antichi nuclei cratonici.

- Grande Sollevamento: Successivamente, questi diamanti avrebbero subito un sollevamento del mantello significativo, stimiamo circa 60 km! Questo sollevamento potrebbe essere avvenuto in più fasi ed essere legato a eventi tettonici importanti, come la collisione tra blocchi cratonici che ha formato il Cratone Kaapvaal (attorno a 2.9 miliardi di anni fa, vicino alla Linea di Colesberg, non lontano da Kimberley) o altri processi di compressione e inversione tettonica nell’Archeano.

- Riequilibrio Termico: Dopo il sollevamento, il mantello si sarebbe “rilassato” termicamente, raggiungendo alla fine le condizioni più calde (~40 mW/m²) registrate dagli xenoliti al momento dell’eruzione kimberlitica (circa 90 milioni di anni fa). È durante questa fase che le inclusioni a contatto si sarebbero riequilibrate chimicamente, sviluppando la sovrapressione interna.

- Formazioni Successive: I diamanti con le inclusioni non a contatto, quelle che registrano condizioni un po’ più calde (~37 mW/m² ma comunque più fredde degli xenoliti), apparterrebbero a una o più generazioni successive, formatesi forse dopo il grande sollevamento e il parziale rilassamento termico, ma prima del raggiungimento delle condizioni finali registrate dagli xenoliti. L’età esatta di queste generazioni successive è incerta.

Perché così Tante Inclusioni a Contatto a Kimberley?

Il nostro scenario offre anche una possibile spiegazione per l’insolita abbondanza di inclusioni composite Opx-Grt a contatto nei diamanti di Kimberley. Le condizioni iniziali molto fredde potrebbero aver favorito la essoluzione di granato (Grt) dall’ortopirosseno (Opx) nelle rocce del mantello. Immaginate piccoli cristalli di granato che si formano all’interno o ai bordi dei cristalli di ortopirosseno a causa del raffreddamento. Questo avrebbe creato delle microstrutture con i due minerali intimamente associati, aumentando la probabilità che un diamante in crescita intrappolasse proprio una coppia Opx+Grt a contatto. Successive fasi di ricristallizzazione e metamorfismo nel mantello potrebbero aver ridotto la presenza di queste microstrutture, spiegando perché le generazioni successive di diamanti (quelle con inclusioni non a contatto) ne contengano meno.

Oltre Kimberley? Un Modello con Implicazioni Globali

Questa idea della sovrapressione indotta da sollevamento e riscaldamento potrebbe non essere limitata a Kimberley. Abbiamo esaminato dati da altre località, come Jagersfontein (sempre nel Cratone Kaapvaal). Anche lì, sebbene i dati siano più scarsi, le poche inclusioni a contatto sembrano registrare condizioni “più fredde” rispetto alle non a contatto e agli xenoliti. Il nostro modello potrebbe offrire una spiegazione alternativa al semplice raffreddamento post-formazione anche in questi casi.

In conclusione, quello che sembrava un paradosso – inclusioni “fredde” in un mantello “caldo” – potrebbe essere la chiave per svelare una storia geologica incredibilmente dinamica. Non si tratterebbe di temperature più basse, ma di pressioni più alte intrappolate all’interno di queste gemme preziose, una conseguenza diretta di antichi e imponenti sollevamenti del mantello legati alla formazione stessa dei continenti. I diamanti di Kimberley, quindi, non solo ci raccontano della loro nascita, ma anche del viaggio verticale che hanno compiuto nelle profondità terrestri miliardi di anni fa. Ogni piccolo minerale incluso è una testimonianza di forze titaniche che hanno plasmato il nostro pianeta. Non è affascinante?

Fonte: Springer