Diabete Tipo 1: Perché l’Esordio è Diverso tra Bambini e Adulti?

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore e che riguarda una malattia sempre più diffusa: il diabete di tipo 1 (T1D). Spesso pensiamo al T1D come a una condizione che colpisce principalmente i bambini, ma la realtà è che può manifestarsi a qualsiasi età. Ed è proprio qui che le cose si fanno interessanti: l’esordio del T1D sembra seguire percorsi diversi a seconda che si presenti nell’infanzia o nell’età adulta. Ma quali sono queste differenze? E cosa ci dicono sulla malattia stessa? Recentemente, mi sono imbattuto in uno studio affascinante che ha cercato di rispondere proprio a queste domande, confrontando i profili immunologici e immunogenetici in persone con T1D di nuova diagnosi, spaziando dai bambini piccolissimi agli adulti. Pronti a scoprire cosa è emerso?

Diabete di Tipo 1: Una Breve Introduzione

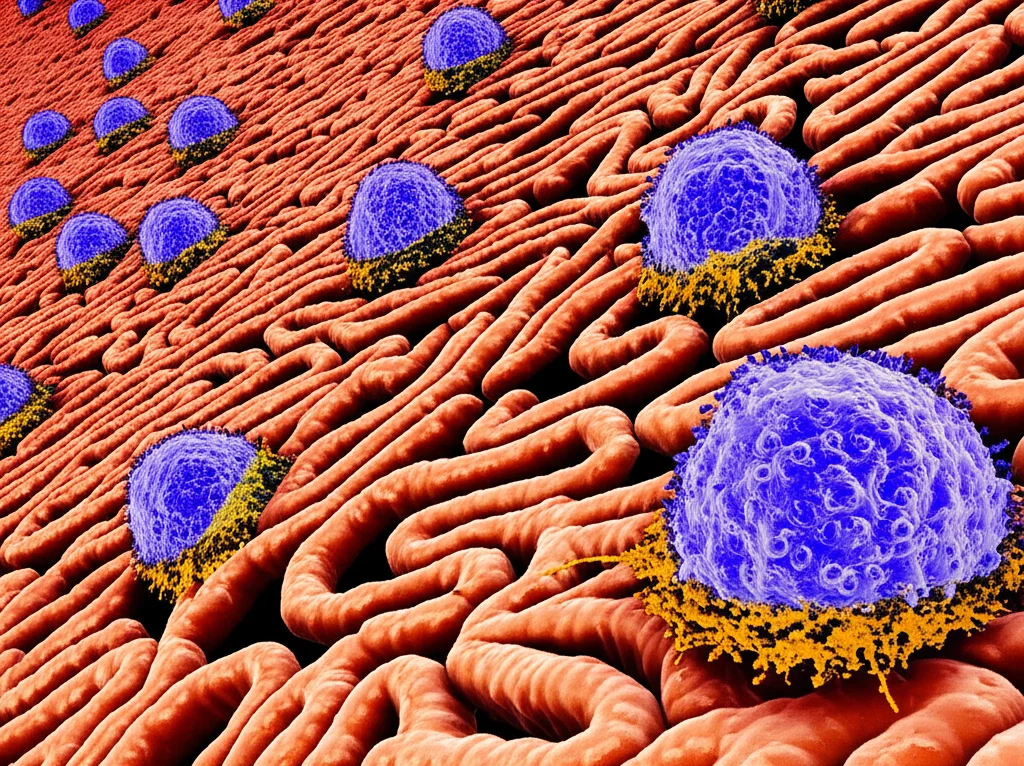

Prima di tuffarci nei dettagli, rinfreschiamoci la memoria. Il T1D è una malattia autoimmune cronica. In pratica, il nostro sistema immunitario, che dovrebbe difenderci dagli “invasori” esterni, si sbaglia e attacca le cellule beta del pancreas, quelle responsabili della produzione di insulina. Senza insulina, il nostro corpo non può utilizzare correttamente il glucosio (zucchero) presente nel sangue, portando a iperglicemia e a tutta una serie di sintomi e complicazioni. Sappiamo che sia fattori genetici che ambientali giocano un ruolo cruciale nello sviluppo del T1D. Tra i fattori ambientali, si è parlato molto del coinvolgimento di virus, in particolare degli enterovirus (EV), soprattutto nei bambini.

Autoanticorpi (DAA): Spie Luminose della Malattia

Un aspetto fondamentale del T1D sono gli autoanticorpi associati al diabete (DAA). Pensateli come delle “spie luminose” che si accendono nel sangue mesi o addirittura anni prima che la malattia si manifesti clinicamente (quello che viene chiamato stadio 3). I più noti sono:

- GADA (autoanticorpi anti-decarbossilasi dell’acido glutammico)

- ZnT8A (autoanticorpi anti-trasportatore dello zinco 8)

- IA-2A (autoanticorpi anti-antigene insulare 2)

- IAA (autoanticorpi anti-insulina) – questi non sono stati misurati in tutti i partecipanti allo studio, ma sono importanti!

La maggior parte delle persone allo stadio 3 del T1D presenta uno o più di questi DAA. Tuttavia, attenzione: fino al 15% delle persone con T1D risulta DAA-negativo al momento della diagnosi. Lo studio che stiamo analizzando ha coinvolto 168 persone con T1D diagnosticato di recente, con un’età compresa tra 2.9 e 68.2 anni. Cosa hanno scoperto riguardo ai DAA?

Beh, innanzitutto, il GADA è risultato l’autoanticorpo più comune in assoluto (presente nell’80.1% dei casi), seguito da ZnT8A (73.2%) e IA-2A (65.5%). Quasi la metà dei partecipanti (45.8%) era positiva a tutti e tre questi DAA, e la maggior parte di questi erano bambini. Al contrario, circa il 16.7% dei partecipanti era positivo per un solo DAA, e questi erano prevalentemente adulti, con GADA come singolo DAA più frequente.

La cosa davvero interessante emerge quando si suddivide per età. I partecipanti con meno di 15 anni avevano significativamente più ZnT8A e IA-2A (rispettivamente 85.4% e 77.3%) rispetto a quelli con più di 15 anni (50.0% e 43.1%). Inoltre, i più giovani avevano molte più probabilità di avere due o più DAA, mentre i più grandi avevano più probabilità di averne solo uno. Questo suggerisce che nei bambini l’attacco autoimmune alle cellule beta potrebbe essere più “intenso” o coinvolgere più bersagli contemporaneamente. L’età avanzata, invece, aumentava le probabilità di essere positivi per un singolo DAA.

Genetica: Il Peso degli Aplotipi HLA

Passiamo alla genetica. Sappiamo che la suscettibilità al T1D è influenzata da molti geni, ma la regione HLA di classe II sul cromosoma 6 è la più importante. In particolare, gli aplotipi DR3-DQ2 e DR4-DQ8 conferiscono il rischio più elevato. Ebbene, lo studio ha confermato differenze significative nella distribuzione dei genotipi HLA tra bambini e adulti. L’aplotipo combinato ad alto rischio DR3/DR4 era il più comune nei bambini (specialmente sotto i 5 anni), ma il meno comune negli adulti. Nei bambini tra i 6 e i 10 anni, la distribuzione era più varia. Questo dato rafforza l’idea di un attacco autoimmune più aggressivo legato a specifici profili genetici nei più piccoli. Altri geni non-HLA noti per essere associati al T1D (come PTPN22, CTLA4, IFIH1, SLC30A8) sono stati analizzati, ma in questo campione non sono emerse differenze significative tra bambini e adulti.

Enterovirus: Un Fattore di Rischio Anche negli Adulti?

Come accennato, gli enterovirus sono sospettati di contribuire allo sviluppo del T1D, soprattutto nei bambini. Questo studio ha analizzato la presenza di anticorpi anti-enterovirus (anti-EV IgA e IgG). È emerso un dato molto interessante: la positività per gli anticorpi anti-EV IgG aumentava significativamente (più di 4 volte!) le probabilità di avere DAA multipli, non solo nei bambini ma anche negli adulti, dopo aver tenuto conto di altri fattori come età, sesso e genetica HLA. Questo suggerisce che infezioni da EV, magari ripetute o prolungate, potrebbero giocare un ruolo nello scatenare o accelerare il processo autoimmune anche in età adulta.

Il Mistero dei DAA-Negativi

E che dire di quel piccolo gruppo (3.6% nello studio) risultato negativo per i principali DAA (GADA, IA-2A, ZnT8A)? Questi partecipanti erano significativamente più anziani (età mediana 40.6 anni) rispetto ai DAA-positivi (età mediana 11.9 anni). Avevano anche una durata dei sintomi prima della diagnosi molto più lunga (mediana 82 giorni vs 28 giorni) e livelli di HbA1c (emoglobina glicata, un indicatore del controllo glicemico a lungo termine) più alti al momento della diagnosi. Questo quadro suggerisce una progressione della malattia più lenta e subdola nei DAA-negativi. È importante notare che, quando sono stati testati anche gli IAA (autoanticorpi anti-insulina) in questo sottogruppo, un quarto di loro è risultato positivo. Questo sottolinea l’importanza di un pannello anticorpale completo, specialmente negli adulti con sospetto T1D ma negativi ai test standard. I DAA-negativi senza alcun autoanticorpo e senza aplotipi HLA a rischio potrebbero rientrare in quella che viene definita forma “idiopatica” (tipo 1b) di diabete, anche se non si può escludere la presenza di autoanticorpi ancora non scoperti.

Espressione Genica: Una Finestra sul Sistema Immunitario

Lo studio ha anche esaminato i livelli di espressione di 19 geni legati ai “checkpoint immunitari” (molecole che regolano la risposta immunitaria) in un sottogruppo di 25 bambini, sia alla diagnosi che un anno dopo. Sebbene non siano emerse differenze statisticamente significative nei livelli medi tra i due momenti, si è notata una maggiore variabilità individuale nei livelli di espressione genica al momento della diagnosi rispetto a un anno dopo. Questo suggerisce che il momento vicino alla diagnosi potrebbe essere più “informativo” per capire i percorsi immunologici specifici attivi in ogni individuo. Curiosamente, l’espressione del gene FoxP3 (importante per le cellule T regolatorie, che frenano l’autoimmunità) tendeva ad aumentare nella maggior parte dei bambini un anno dopo la diagnosi. Sono state trovate anche alcune deboli correlazioni tra l’espressione di certi geni (TIGIT, CD28, FoxP3, CD155) e i livelli di specifici DAA, ma non erano statisticamente robuste dopo le correzioni per confronti multipli.

Cosa Portiamo a Casa?

Questo studio, condotto in Estonia (un paese con incidenza di T1D relativamente bassa rispetto ai vicini nordici), conferma che ci sono chiare differenze immunologiche e immunogenetiche tra il T1D che esordisce nei bambini e quello che esordisce negli adulti.

- Bambini (soprattutto < 15 anni): Più spesso DAA multipli (ZnT8A, IA-2A prominenti), più spesso aplotipo HLA DR3/DR4, suggerendo un’autoimmunità più aggressiva e geneticamente guidata.

- Adulti: Più spesso DAA singoli (GADA prevalente), aplotipi HLA a rischio meno comuni, durata dei sintomi pre-diagnosi più lunga, suggerendo una progressione più lenta e forse un ruolo maggiore dei fattori ambientali (come gli EV, che però sembrano associati a DAA multipli anche in questa fascia d’età).

- DAA-negativi: Principalmente adulti, progressione più subdola, importanza di testare anche IAA.

Questi risultati sottolineano l’importanza di non considerare il T1D come un’unica entità. L’età all’esordio conta e influenza il profilo della malattia. Capire queste differenze è fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione e terapie più mirate e personalizzate in futuro. La ricerca dovrà continuare ad esplorare l’interazione complessa tra geni, ambiente (inclusi virus e microbioma intestinale – la metagenomica) e sistema immunitario per definire meglio i sottotipi di T1D legati all’età. È un campo in continua evoluzione, e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno i prossimi studi!

Fonte: Springer