Disegnare Farmaci su Misura: La Rivoluzione degli Inibitori Peptidici Covalenti

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di una frontiera davvero affascinante nella ricerca farmaceutica: come possiamo colpire bersagli proteici che finora sembravano “intoccabili”, i cosiddetti “undruggable targets”? Spesso, le piccole molecole che usiamo come farmaci non ce la fanno. Immaginatele come chiavi piccole e piatte: faticano ad adattarsi a serrature complesse come le interfacce dove interagiscono le proteine (PPI) o certe tasche nascoste chiamate siti allosterici. È qui che entrano in gioco i peptidi.

Perché i Peptidi Sono Speciali?

I peptidi, piccole catene di amminoacidi (i mattoncini delle proteine), sono un po’ come delle chiavi più grandi e flessibili. Hanno una superficie di interazione maggiore rispetto alle piccole molecole, il che permette loro di “abbracciare” meglio la proteina bersaglio, creando più contatti specifici. Questo significa maggiore affinità e selettività. Pensateci: più punti di contatto, più forte e preciso è il legame!

In più, la loro flessibilità strutturale è un asso nella manica. Possono piegarsi e adattarsi, assumendo forme come eliche alfa o foglietti beta, per incastrarsi perfettamente nel sito di legame del bersaglio. Possiamo persino progettarli per mirare a specifiche “zone calde” (hot spots) sulla proteina, riducendo così gli effetti collaterali che a volte vediamo con le piccole molecole. Già oggi, gli inibitori peptidici (PIs) mostrano grandi promesse in campi come la terapia del cancro, le malattie infettive e quelle autoimmuni. Certo, ci sono ancora sfide da superare, come la loro stabilità nel corpo o come farli arrivare dove servono, ma i progressi nel design computazionale e nell’ingegneria peptidica stanno migliorando continuamente le cose.

Il “Superpotere” del Legame Covalente

Ora, aggiungiamo un altro livello: l’inibizione covalente. Invece di un legame temporaneo, qui l’inibitore forma un legame chimico forte e permanente (covalente, appunto) con la sua proteina bersaglio. È come chiudere la serratura a chiave e gettarla via! Questo approccio ha diversi vantaggi:

- Maggiore potenza

- Effetto più duraturo sul bersaglio

- Capacità di colpire anche proteine considerate “undruggable”

Recentemente c’è stato un ritorno di fiamma per gli inibitori covalenti, specialmente quelli “bifunzionali”: hanno una parte che si lega (lo scaffold) e una parte reattiva (la “testata”, o warhead) che forma il legame covalente. Se progettati bene, possono essere molto selettivi.

Peptidi + Legame Covalente = La Combo Vincente?

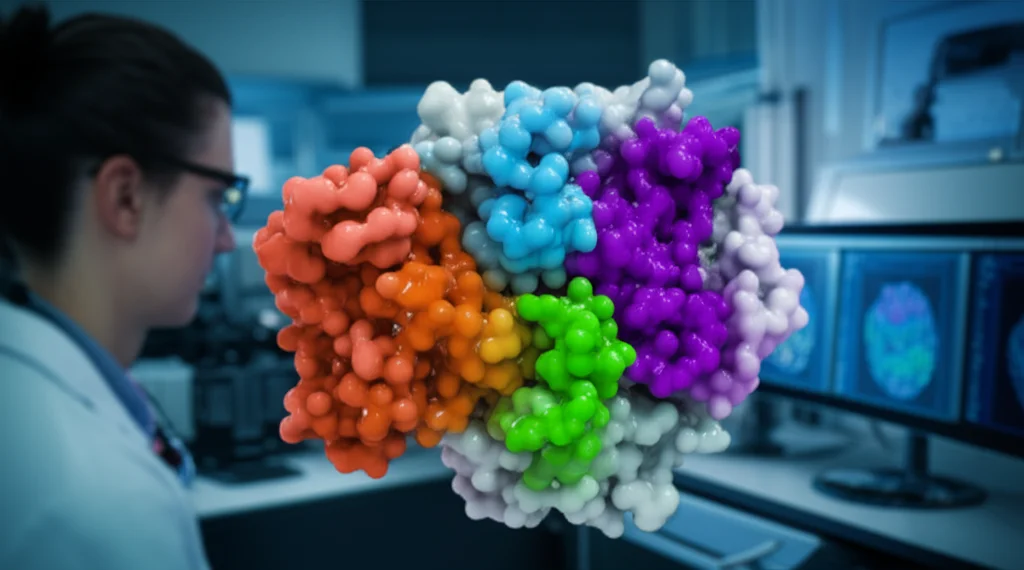

E se unissimo i vantaggi dei peptidi con quelli dell’inibizione covalente? Ecco che nascono gli inibitori peptidici covalenti. Usiamo un peptide come “scheletro” e ci attacchiamo una testata reattiva. Questo peptide modificato può così legarsi in modo irreversibile a specifici residui amminoacidici (di solito nucleofili, come la cisteina) sulla proteina bersaglio.

Progettare questi super-inibitori de novo (cioè, da zero) non è una passeggiata. Bisogna scegliere la sequenza peptidica giusta, la testata reattiva adatta, assicurarsi che il peptide si pieghi correttamente, che sia selettivo per il bersaglio giusto e che non causi troppi effetti collaterali. È un lavoro complesso che richiede la sinergia tra strumenti computazionali, biologia strutturale e validazione sperimentale.

La Nostra Ricetta Computazionale

Fino ad ora, mancava un protocollo computazionale sistematico per guidare questo processo di design. Ed è qui che entriamo in gioco noi (parlo a nome della comunità scientifica che ha sviluppato questo approccio!). Abbiamo messo a punto un framework computazionale snello proprio per il design de novo di inibitori peptidici irreversibili.

Come funziona? In pratica, partiamo dalla struttura della proteina bersaglio. Identifichiamo i residui chiave nel sito di legame che vogliamo colpire. Poi, progettiamo una sequenza peptidica che sia “complementare” a questi residui, come pezzi di un puzzle che combaciano perfettamente. Ma non basta! Ottimizziamo questa sequenza usando algoritmi che ne valutano le proprietà:

- Affinità di legame: Quanto forte si legherà?

- Specificità: Si legherà solo al nostro bersaglio?

- Stabilità e Piegatura (Folding): Il peptide assumerà la forma giusta?

- Tossicità e Aggregazione: Sarà sicuro e non formerà grumi inutili?

- Proprietà farmacocinetiche: Come si comporterà nel corpo?

Usiamo strumenti computazionali specifici per ogni fase: generatori di librerie peptidiche (come PepCoGen), predittori di tossicità e proprietà (ToxinPred), valutatori di aggregazione (AGGRESCAN), modellatori della struttura 3D (PEP-FOLD3), software per simulare il legame covalente (Rosetta CovPepDock) e infine, simulazioni di dinamica molecolare (MDcov con AMBER) e calcoli di energia libera di legame (MM/GBSA) per stimare quanto forte e stabile sarà il legame. È un processo iterativo e multifattoriale.

Mettiamolo alla Prova: Il Caso KRASG12C

Per vedere se il nostro protocollo funzionava davvero, l’abbiamo applicato a un bersaglio “tosto”: la proteina KRAS con la mutazione G12C. Questa mutazione è un motore importante in molti tipi di cancro (polmone, colon-retto…) ed è stata a lungo considerata “undruggable”. Recentemente sono stati approvati farmaci covalenti (come sotorasib e adagrasib), ma c’è sempre bisogno di alternative, magari più efficaci o che superino la resistenza.

Abbiamo identificato i residui chiave di KRASG12C (H95, Y96, Q99) e creato una sequenza peptidica complementare di base (H-A-R-E-K). Da questa, abbiamo generato una libreria di varianti, sostituendo ogni amminoacido con altri della stessa “famiglia” chimica (basici, idrofobici, acidi…). Abbiamo passato queste sequenze al setaccio dei nostri strumenti computazionali, scartando quelle potenzialmente tossiche, poco stabili, o con proprietà non ideali.

Alla fine, siamo arrivati a 3 candidati promettenti: RVKDX, HVKXR, e XLKDH. Abbiamo simulato il loro legame covalente alla Cisteina 12 (C12) di KRASG12C e calcolato la loro energia libera di legame (BFE). I risultati? Molto incoraggianti! Le energie erano comparabili a quelle di sotorasib (-48.84, -48.93, -48.67 kcal/mol contro -50.63 kcal/mol). Adagrasib si è confermato più forte (-71.73 kcal/mol), ma i nostri peptidi si sono dimostrati assolutamente competitivi. Le simulazioni hanno anche mostrato che formavano complessi stabili con la proteina.

E Funziona Anche su Altri Bersagli? Il Test su BTK481C

Per essere sicuri che il nostro protocollo non fosse un “one-hit wonder”, l’abbiamo testato su un altro bersaglio importante: la Tirosin Chinasi di Bruton (BTK), in particolare la variante con la mutazione C481S (anche se nel testo originale si parla di C481, il contesto suggerisce il target C481 per inibitori covalenti, spesso mutato in C481S per resistenza). BTK è cruciale per le cellule B ed è un bersaglio per trattare leucemie e linfomi. Farmaci covalenti come zanubrutinib, acalabrutinib e ibrutinib sono già usati, ma anche qui c’è spazio per migliorare.

Abbiamo ripetuto tutto il processo: identificato i residui chiave di BTK (T474, E475, M477), usato una sequenza “template” (T-E-Y-M-A), generato una libreria, screenato e ottimizzato. I risultati sono stati ancora più sorprendenti! I nostri migliori candidati peptidici (XDYMA, XDYVL, QDWXL) hanno mostrato energie di legame migliori rispetto ai farmaci approvati. XDYMA, in particolare, ha raggiunto un BFE di -83.40 kcal/mol, superando nettamente zanubrutinib (-57.00 kcal/mol), acalabrutinib (-54.19 kcal/mol) e ibrutinib (-55.09 kcal/mol). Anche le analisi strutturali hanno confermato interazioni robuste e stabili. Questo dimostra la robustezza e l’adattabilità del nostro approccio.

Perché Questo Metodo è Promettente

Questi risultati ci dicono che abbiamo tra le mani uno strumento potente. Questo protocollo computazionale offre una guida sistematica per progettare da zero inibitori peptidici covalenti. Ci permette di:

- Esplorare vasti spazi di sequenze peptidiche in modo efficiente.

- Selezionare candidati con proprietà farmaceutiche desiderabili (bassa tossicità, buona stabilità, alta affinità).

- Modellare specificamente il legame covalente, cruciale per questo tipo di inibitori.

- Valutare l’affinità e la stabilità del legame tramite simulazioni avanzate.

È un approccio che può accelerare notevolmente la scoperta di nuovi farmaci, specialmente per quei bersagli che finora ci hanno dato filo da torcere.

Sfide e Prossimi Passi

Siamo entusiasti, ma restiamo con i piedi per terra. Questo è un protocollo computazionale. I risultati sono predizioni, per quanto sofisticate. Il prossimo passo fondamentale è la validazione sperimentale. Bisogna sintetizzare questi peptidi in laboratorio e testare la loro efficacia su cellule e, speriamo, in modelli animali. Inoltre, il nostro studio si è concentrato sulla termodinamica (quanto forte è il legame), ma per gli inibitori covalenti è cruciale anche la cinetica (quanto velocemente si forma il legame). Serviranno esperimenti specifici per misurarla.

Nonostante queste precisazioni doverose, crediamo che questo lavoro rappresenti un significativo passo avanti. Offre una metodologia razionale e sistematica per affrontare una classe di farmaci emergente e molto promettente. Integrare questo tipo di protocolli nei workflow di scoperta farmaceutica potrebbe davvero aprire nuove strade per trattare malattie complesse, come i tumori guidati da mutazioni specifiche come KRASG12C o quelli legati a BTK. La combinazione di design razionale e potenza computazionale è una leva potentissima per l’innovazione terapeutica. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro, ma le premesse sono ottime!

Fonte: Springer