Quando il Mediterraneo si Prosciugò: Sulle Tracce della Delaminazione Litosferica e della Crisi Messiniana

Ciao a tutti, appassionati di geologia e curiosi dei misteri del nostro pianeta! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante, indietro nel tempo, per esplorare un evento che ha letteralmente sconvolto il volto del Mediterraneo: la Crisi di Salinità Messiniana. Immaginatevi un Mediterraneo quasi completamente prosciugato, un deserto salato al posto del mare che conosciamo. Sembra fantascienza, vero? Eppure è successo, circa 6 milioni di anni fa. Ma cosa può aver causato un evento così catastrofico? Beh, le cause sono complesse, ma una delle protagoniste di questa storia è un processo geologico dal nome un po’ ostico, ma incredibilmente potente: la delaminazione litosferica.

Cos’è questa Delaminazione Litosferica? Un Tuffo nelle Profondità Terrestri

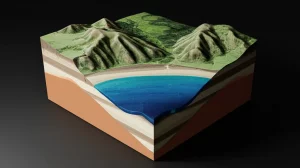

Prima di addentrarci nel vivo della storia, cerchiamo di capire cosa sia questa “delaminazione”. Pensate alla litosfera come alla “pelle” rigida più esterna della Terra, che comprende la crosta e la parte superiore del mantello. A volte, la porzione inferiore di questa litosfera, il mantello litosferico, può diventare più densa e pesante della sottostante astenosfera, che è più calda e fluida. Quando ciò accade, questo pezzo di mantello litosferico può letteralmente “staccarsi” e affondare nell’astenosfera, un po’ come un pezzo di metallo pesante che affonda nell’acqua. Questo processo è la delaminazione.

E cosa succede in superficie quando un pezzo di “radice” profonda della Terra sprofonda? Beh, un sacco di cose! La crosta sovrastante, alleggerita, tende a sollevarsi. Possono verificarsi fenomeni di magmatismo, con risalita di materiale fuso, un aumento del flusso di calore e processi di estensione, cioè la crosta che si “stira”. È un vero e proprio sconvolgimento geodinamico, anche se spesso di breve durata su scala geologica.

Il Mediterraneo Occidentale: Un Laboratorio Geologico Naturale

Il nostro “caso di studio” si concentra sul Mediterraneo occidentale, in particolare sull’arco Betico-Rifiano, quella catena montuosa che si estende dalla Spagna meridionale (Cordigliera Betica) al Marocco settentrionale (Rif). Qui, si è ipotizzato che proprio la delaminazione litosferica abbia causato un sollevamento tale da chiudere i collegamenti marini tra l’Atlantico e il Mediterraneo. Questi “corridoi”, il Corridoio Betico in Spagna e quello Rifiano in Marocco, erano le porte attraverso cui l’acqua atlantica alimentava il nostro mare. La loro chiusura avrebbe dato il via alla Crisi di Salinità Messiniana (MSC), quel periodo tra 5,97 e 5,33 milioni di anni fa in cui il Mediterraneo evaporò in gran parte, depositando enormi spessori di sale.

Tuttavia, attribuire tutta la colpa alla delaminazione non era così semplice. La risoluzione temporale degli eventi non era abbastanza precisa. Altri studiosi, infatti, puntavano il dito contro l’inizio di una fase di “shortening” (compressione tettonica) come principale motore del sollevamento pre-MSC. Insomma, un bel rompicapo geologico!

Nuove Indagini: Le Vene di Calcite Raccontano

Ed è qui che entriamo in gioco noi, o meglio, i ricercatori protagonisti dello studio che vi sto raccontando. Per far luce sulla sequenza degli eventi, hanno analizzato delle vene di calcite formatisi in un bacino intramontano nelle Betici orientali, il Bacino di Tabernas. Queste vene sono come delle “cicatrici” riempite di minerale che si formano quando le rocce si fratturano. Studiandole, possiamo capire quando si sono formate e in che condizioni.

Utilizzando sofisticate tecniche di datazione Uranio-Piombo (U-Pb) e analisi degli isotopi “clumped” (che ci danno informazioni sulla temperatura di formazione della calcite), i ricercatori hanno scoperto qualcosa di molto interessante. Queste vene di calcite si sono formate in un intervallo di tempo relativamente breve, tra circa 8,5 e 5 milioni di anni fa. Questo evento di circolazione di fluidi è risultato essere legato a una fase di estensione (la crosta che si “tira”) e a una delaminazione in ritirata, come se il pezzo di litosfera che sprofondava si stesse spostando.

Quindi, la Crisi di Salinità Messiniana è avvenuta durante questa fase di delaminazione ed estensione, e prima di una successiva fase di compressione e sollevamento che è iniziata solo più tardi, tra 4,5 e 3 milioni di anni fa, lungo il confine tra il basamento vulcanico di Cabo de Gata e il margine iberico.

Le temperature registrate da questi fluidi, grazie agli isotopi “clumped”, erano piuttosto elevate, tra i 60 e gli 85°C circa. Considerando la profondità a cui si sono formati, questo indica un gradiente geotermico regionale molto alto, superiore a 50°C/km, e localmente anche oltre i 75°C/km. Questo calore extra proveniva probabilmente dal basso, proprio a causa dell’assottigliamento della litosfera e della risalita dell’astenosfera calda durante la delaminazione.

Il Colpo di Scena: Il Distacco della Placca e la Fine della Crisi

Ma la storia non finisce qui. Dopo la delaminazione, c’è stato un altro evento cruciale: il distacco della placca (slab detachment). Immaginate che il pezzo di litosfera che stava affondando (la “slab”) si sia alla fine completamente “strappato”. Questo evento, avvenuto intorno a 5 milioni di anni fa, ha avuto conseguenze enormi.

Secondo i ricercatori, è stato proprio questo distacco a causare la fine della Crisi di Salinità Messiniana. Come? Probabilmente inducendo una subsidenza (abbassamento) nell’area dello Stretto di Gibilterra, che ha permesso alle acque atlantiche di riversarsi nuovamente e con forza nel bacino del Mediterraneo, ponendo fine al suo isolamento. Questo evento è noto come l’inondazione Zancleana.

Non solo: il distacco della placca ha portato alla formazione di una nuova faglia di confine tra le placche Africana e Iberica e ha innescato un fenomeno di “fuga tettonica” tra Africa e Iberia. In pratica, ha ridisegnato la mappa geodinamica della regione!

Confronto tra Bacini Interni ed Esterni: Tempistiche Diverse

Un altro aspetto interessante emerso è la differenza di tempistiche del sollevamento tra i bacini “interni” (come Fortuna-Lorca, Guadix-Baza) e quelli “esterni” (come Tabernas, Sorbas, Vera) delle Betici. I bacini interni hanno mostrato segni di sollevamento già alla fine del Tortoniano (8-7,5 milioni di anni fa), quindi prima della MSC, e questo sollevamento sembra coincidere con una fase di estensione nelle Betici e transpressione (un mix di compressione e movimento laterale) nel Rif.

I bacini esterni, invece, dove si sono registrati gli effetti della MSC, hanno subito il sollevamento finale dopo la crisi, a partire dal Pliocene (post-5 milioni di anni fa), in coincidenza con la fase di compressione iniziata dopo il distacco della placca. Questa compressione pliocenica è stata anche responsabile del raffreddamento (e quindi dell’esumazione) registrato nelle rocce vulcaniche di Cabo de Gata e nel basamento metamorfico a nord della Faglia di Carboneras, tra 4,5 e 3 milioni di anni fa.

Anche il tipo di magmatismo nella regione sembra seguire questa complessa evoluzione. Si è passati da un vulcanismo calcalcalino post-collisionale (più vecchio di 8 milioni di anni) a un vulcanismo ricco in potassio (shoshonitico, ultrapotassico) tra 8 e 6 milioni di anni fa, legato alla fusione di un mantello litosferico “metasomatizzato” (chimicamente alterato) durante la delaminazione. Dopo la MSC e il distacco della placca, invece, troviamo isolati episodi di basalti alcalini (Na-alcalini) più recenti (2,9-2,3 milioni di anni fa), legati probabilmente alla fusione a basso grado del mantello astenosferico risalito.

Un Modello Integrato per la Crisi Messiniana

Mettendo insieme tutti questi tasselli, emerge un quadro più chiaro e complesso. La chiusura dei corridoi marini in Spagna e Marocco, che ha dato il “la” alla MSC, è avvenuta durante le fasi finali del ritiro della delaminazione continentale, accompagnata da estensione nelle Betici e compressione nel Rif. Il corridoio di Gibilterra è rimasto l’ultimo collegamento, e il suo progressivo sollevamento, causato da una combinazione di delaminazione litosferica e magmatismo (forse un arcipelago vulcanico nell’Alboran), ha portato all’isolamento definitivo e all’inizio della crisi.

Il distacco della placca, migrando rapidamente verso Gibilterra, ha poi aumentato le forze di “slab pull” (trazione della placca in subduzione), causando la subsidenza e l’allargamento del corridoio di Gibilterra, ponendo fine alla MSC. Quindi, il distacco della placca non è stato il trigger della crisi, ma la causa della sua fine.

Questo studio ci mostra come eventi profondi, che avvengono a decine o centinaia di chilometri sotto i nostri piedi, possano avere effetti così imponenti sulla superficie, ridisegnando paesaggi, cambiando il corso dei mari e influenzando persino il clima e la vita. La Terra è un sistema dinamico e interconnesso, e ogni nuova scoperta ci aiuta a comprenderne meglio la straordinaria complessità.

Spero che questo tuffo nella geodinamica del Mediterraneo vi sia piaciuto! È affascinante pensare a come il nostro pianeta sia in continua evoluzione, e a come noi scienziati, un po’ come detective, cerchiamo di ricostruirne la storia, pezzo dopo pezzo.

Fonte: Springer