Occhi Artificiali sulle Rocce: Il Deep Learning Svela i Segreti delle Sezioni Sottili

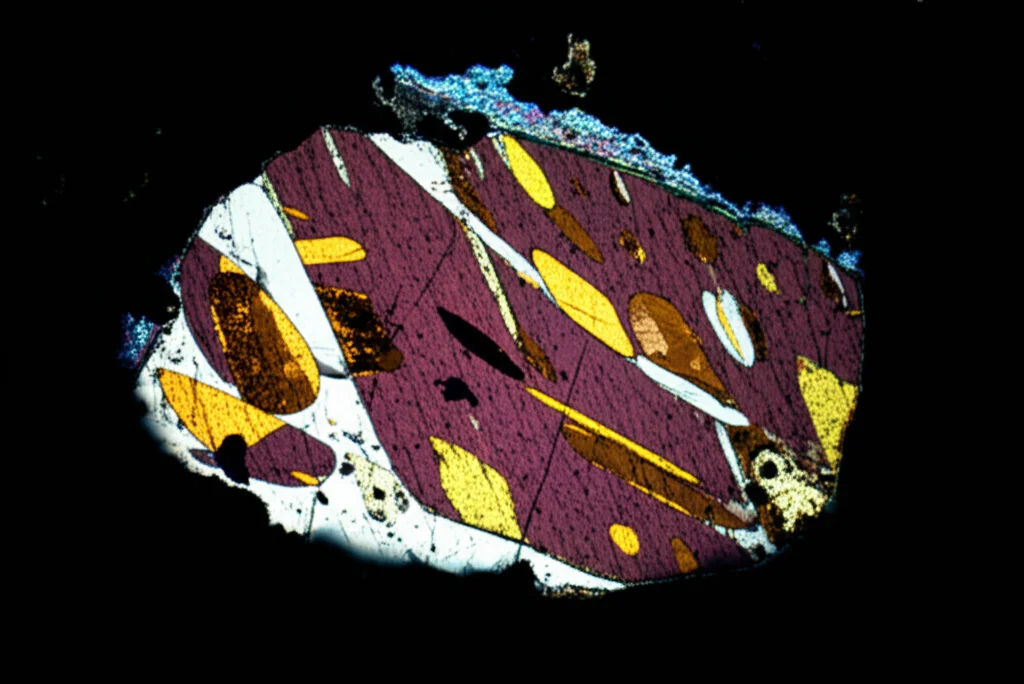

Ciao a tutti! Oggi voglio portarvi in un viaggio affascinante, un po’ diverso dal solito. Immaginate di poter guardare dentro una roccia, ma proprio dentro, a livello microscopico. È quello che fanno i geologi con le cosiddette sezioni sottili: fettine di roccia così sottili da diventare trasparenti, che poi osservano al microscopio. È un lavoro cruciale per capire come si sono formate le rocce, quali minerali contengono, insomma, per leggere la storia scritta nella pietra.

Però, diciamocelo, è un lavoro lungo, meticoloso e che dipende molto dall’occhio esperto del geologo. E se vi dicessi che l’intelligenza artificiale, in particolare il deep learning, sta entrando in questo mondo con risultati sorprendenti? Già, algoritmi capaci di analizzare queste immagini microscopiche e riconoscere minerali o strutture specifiche in una frazione del tempo. Fantastico, no?

Ma c’è un “ma”. Spesso questi modelli di deep learning sono un po’ come delle scatole nere. Funzionano alla grande, magari anche meglio di un esperto umano in certi compiti, ma non capiamo *esattamente* come arrivano alle loro conclusioni. E questa mancanza di “spiegabilità” frena un po’ la fiducia e l’adozione di queste tecnologie, specialmente quando ci sono in gioco decisioni importanti, magari economiche o di ricerca.

L’Intelligenza Artificiale Sotto la Lente: Cosa Vede Davvero?

Ed è qui che entra in gioco la nostra ricerca. Ci siamo chiesti: cosa guarda *davvero* un modello di deep learning quando analizza una sezione sottile? Quali caratteristiche dell’immagine catturano la sua “attenzione”? Per scoprirlo, abbiamo preso uno dei modelli più avanzati per il riconoscimento di oggetti, chiamato YOLOv11 (una versione super aggiornata della famiglia YOLO – You Only Look Once), e lo abbiamo addestrato a fare un compito specifico: la segmentazione semantica.

In parole povere, abbiamo insegnato all’algoritmo non solo a dire “qui c’è questo minerale”, ma a delineare precisamente i contorni di ogni singolo granulo di quel minerale nell’immagine. Un po’ come colorare precisamente dentro le linee di un disegno complesso. I nostri “bersagli” erano tre componenti ben noti e riconoscibili nelle sezioni sottili osservate in luce polarizzata piana (PPL):

- L’andalusite: un minerale che spesso forma cristalli pseudo-rettangolari, di solito incolore in sezione sottile.

- La biotite: una mica tipicamente marrone o rossastra, con una forma lamellare e un colore che può cambiare a seconda dell’orientamento (pleocroismo).

- Gli ooidi: granuli sferici o quasi, tipici di alcune rocce carbonatiche, che crescono per strati concentrici.

Abbiamo usato dataset di microfotografie di sezioni sottili, alcune pubbliche e altre generate da noi, etichettando meticolosamente ogni granulo di andalusite, biotite o ooide.

Il Nostro Esperimento: Mettere alla Prova l’Occhio Digitale

Una volta addestrati i nostri tre modelli (uno per l’andalusite, uno per la biotite e uno per gli ooidi), è arrivato il momento di “interrogarli”. Come? Con un paio di trucchi intelligenti.

Il primo è stato quello di “disturbare” le immagini di test. Abbiamo preso le aree etichettate come, ad esempio, andalusite, e abbiamo sistematicamente cambiato il loro colore, provando tantissime combinazioni RGB. Poi abbiamo chiesto al modello: “Riconosci ancora l’andalusite qui, anche se ha un colore assurdo?”. Misurando le performance (con una metrica chiamata F1-score), abbiamo capito quali “colori finti” il modello tollerava meglio, dandoci un’idea di quanto fosse sensibile al colore reale del minerale.

Il secondo trucco ha coinvolto le mappe di calore (heatmaps). Queste mappe visualizzano quali parti dell’immagine “attivano” maggiormente il modello durante l’analisi. È come vedere dove l’algoritmo sta concentrando la sua attenzione. Abbiamo poi messo in relazione queste zone “calde” con le caratteristiche dell’immagine originale, in particolare con le zone di forte contrasto (ad esempio, i bordi netti di un cristallo contro lo sfondo).

Infine, abbiamo usato una tecnica matematica chiamata Decomposizione ai Valori Singolari (SVD). Immaginatela come un modo per scomporre un’immagine nei suoi “ingredienti” fondamentali, dalle strutture grandi e grossolane (bassa frequenza, come forme generali e contrasti ampi) ai dettagli fini e alle texture (alta frequenza). Abbiamo ricostruito le immagini usando progressivamente più “ingredienti”, partendo da quelli grossolani, e abbiamo visto come cambiava la sicurezza (confidence) del modello nel riconoscere i target. Questo ci ha aiutato a capire se l’AI si basa più sulle forme generali o sui dettagli minuti.

Risultati Sorprendenti: Forma e Contrasto Battono il Colore!

E cosa abbiamo scoperto? Qualcosa di davvero interessante! Sembra che i nostri modelli di deep learning, un po’ come farebbe un esperto umano, si concentrino molto su caratteristiche a “bassa frequenza”. Cosa significa? Che danno più peso alla forma generale dei granuli e al contrasto che questi creano con ciò che li circonda, piuttosto che ai colori specifici o ai dettagli finissimi (texture).

Nel dettaglio:

- Per l’andalusite, il modello sembrava attivarsi molto bene grazie alla sua forma pseudo-rettangolare caratteristica e al contrasto che crea con la matrice circostante.

- Per gli ooidi, la forma sferica era chiaramente la caratteristica dominante su cui il modello faceva affidamento.

- Per la biotite, la situazione era un po’ più complessa (questo minerale ha colori variabili e può alterarsi). Il modello ha faticato un po’ di più, e anche qui sembrava basarsi più sul contrasto con lo sfondo che sul colore specifico, che nelle immagini statiche non mostra nemmeno il suo tipico pleocroismo.

L’analisi con le maschere colorate ha confermato questo: i modelli erano abbastanza “flessibili” riguardo al colore esatto, purché la forma e il contrasto rimanessero riconoscibili. Riuscivano a identificare i target anche quando li coloravamo artificialmente con tinte diverse da quelle naturali, specialmente se i nuovi colori avevano un’intensità luminosa intermedia.

L’esperimento con la SVD ha dato il colpo di grazia: anche rimuovendo moltissimi dettagli ad alta frequenza (texture, piccole variazioni), i modelli continuavano a riconoscere i minerali con alta confidenza. Questo rafforza l’idea che le informazioni chiave per questi modelli risiedono nelle strutture più grandi, nelle forme e nei contrasti principali.

Perché è Importante Capire Come Pensa l’AI?

Capire cosa “guarda” l’AI non è solo una curiosità accademica. È fondamentale per costruire fiducia in questi strumenti. Se sappiamo che un modello si basa più sulla forma che sul colore per un certo minerale, possiamo usarlo con più consapevolezza, sapendo dove potrebbe eccellere e dove potrebbe fallire (ad esempio, se due minerali hanno forma simile ma colori diversi).

Questa conoscenza ci permette di:

- Migliorare l’addestramento dei modelli, magari fornendo dati che enfatizzino le caratteristiche più importanti.

- Capire i limiti di un modello e decidere se è adatto a un compito specifico.

- Sviluppare AI ancora più potenti e affidabili per l’analisi geologica, che può avere impatti enormi nella ricerca di risorse, nello studio dei processi geologici e molto altro.

Certo, il nostro studio ha i suoi limiti. Abbiamo usato solo immagini in luce polarizzata piana (PPL). Sarebbe interessantissimo vedere cosa succede aggiungendo informazioni dalla luce polarizzata incrociata (XPL), che rivela altre proprietà dei minerali, o magari usando video che mostrino la rotazione del piatto del microscopio (fondamentale per osservare il pleocroismo della biotite, ad esempio). Servirebbero anche dataset più ampi e con i minerali target presenti in diversi tipi di rocce.

Ma è un passo avanti. Abbiamo aperto una piccola finestra sulla “mente” dell’algoritmo, dimostrando che analizzare visivamente come lavora il deep learning è possibile e utile. La strada per un’AI geologica completamente trasparente è ancora lunga, ma capire come questi “occhi artificiali” interpretano il mondo microscopico delle rocce è un passo fondamentale in quella direzione. E, lasciatemelo dire, è un campo di ricerca davvero elettrizzante!

Fonte: Springer