Occhi di Scimmia, Cervello Svelato: Un Nuovo Tesoro di Dati Neuronali sulla Ricerca Visiva

Amici appassionati di neuroscienze e curiosi del funzionamento del cervello, preparatevi! Oggi vi porto alla scoperta di qualcosa di veramente affascinante: un nuovo e immenso dataset neuronale che promette di svelare i meccanismi più intimi di come il nostro cervello, e quello dei nostri cugini primati, gestisce l’attenzione visiva quando cerchiamo qualcosa. Parliamo di un processo fondamentale che tutti noi usiamo ogni giorno, magari senza nemmeno pensarci: la ricerca visiva guidata da un obiettivo. Pensate a quando cercate le chiavi di casa sul tavolo ingombro o un volto amico in mezzo alla folla. Ecco, il cervello sta compiendo un lavoro incredibile per prioritizzare le informazioni visive rilevanti.

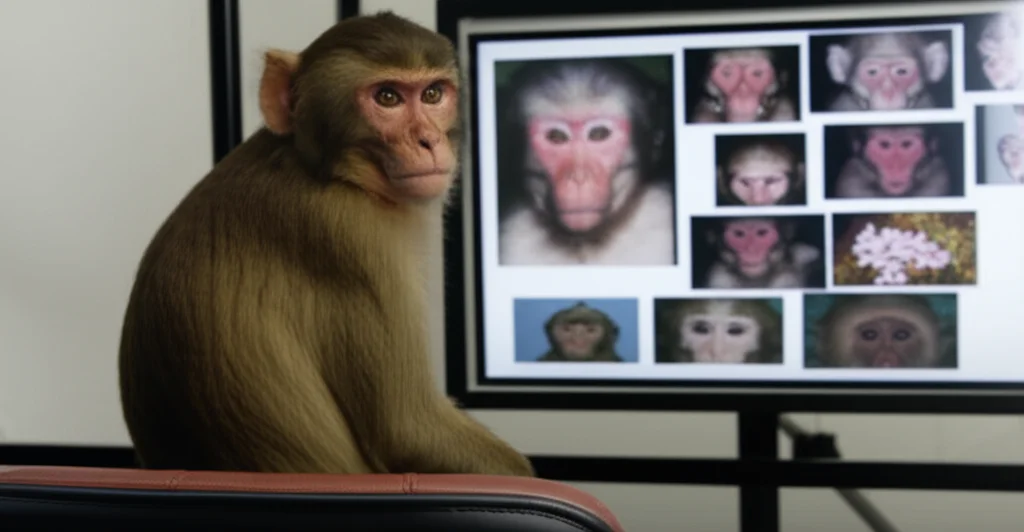

Nonostante la sua importanza, capire esattamente cosa succede a livello dei singoli neuroni durante questi compiti è sempre stata una sfida, soprattutto per la mancanza di dati completi. Ma ora, grazie a un lavoro certosino, abbiamo a disposizione una vera e propria miniera d’oro: registrazioni dettagliate dell’attività di migliaia di neuroni in macachi rhesus mentre erano impegnati in un compito di ricerca visiva basato su categorie di oggetti, il tutto con movimenti oculari liberi e naturali. Immaginatevi la scena: i macachi dovevano trovare immagini specifiche (come volti, case, fiori o mani) all’interno di un insieme di stimoli naturali. Una vera e propria caccia al tesoro visiva!

Un Dataset Senza Precedenti: Cosa lo Rende Speciale?

Vi chiederete, cosa rende questo dataset così speciale? Beh, per prima cosa, la quantità di dati è sbalorditiva. Parliamo di registrazioni da:

- 6871 unità neuronali nell’area V4 (importante per l’elaborazione visiva precoce)

- 8641 unità nella corteccia temporale inferiore (IT), cruciale per il riconoscimento degli oggetti

- 5622 unità nella corteccia orbitofrontale (OFC), coinvolta nei processi decisionali e di ricompensa

- 9916 unità nella corteccia prefrontale laterale (LPFC), fondamentale per le funzioni esecutive e l’attenzione

Ma non è solo una questione di numeri. Queste unità neuronali mostravano una diversità incredibile nei loro campi recettivi (la porzione di spazio visivo a cui un neurone risponde) e nella loro selettività per le diverse categorie visive. Alcuni neuroni si attivavano per stimoli presentati al centro del campo visivo (foveali), altri per stimoli in periferia, altri ancora per entrambi. Questa eterogeneità è cruciale per capire come il cervello integra le informazioni da diverse parti del campo visivo durante la ricerca.

Un altro punto di forza è l’uso di stimoli naturalistici e un compito di ricerca basato su categorie di oggetti (40 immagini per categoria tra volti, case, fiori e mani). Questo si avvicina molto di più a come funziona la nostra attenzione nel mondo reale rispetto a studi precedenti che usavano spesso stimoli semplificati. E, cosa non da poco, i macachi potevano muovere gli occhi liberamente (free-gaze), senza le costrizioni spesso imposte in laboratorio. Questo ci permette di studiare i meccanismi neurali della ricerca visiva in un contesto molto più ecologico.

Macachi al Lavoro: Come si è Svolto l’Esperimento?

Per ottenere questi dati preziosi, due macachi rhesus maschi sono stati addestrati con pazienza e cura. L’addestramento iniziava con versioni semplificate del compito, progredendo gradualmente fino alla versione completa, raggiungendo una performance stabile superiore all’85%. Gli animali erano comodamente seduti su una sedia da primate, con la testa fissata delicatamente per permettere misurazioni precise. Durante l’esperimento, dovevano prima fissare un punto centrale, poi veniva presentato uno stimolo “cue” (ad esempio, un volto). Dopo un breve intervallo, appariva una schermata con 11 immagini, due delle quali appartenevano alla stessa categoria del “cue” (i target). I macachi dovevano trovare uno dei target e fissarlo per almeno 800 millisecondi per ricevere una ricompensa (succo di frutta!).

È importante sottolineare l’attenzione al benessere animale. Tutte le procedure hanno seguito rigorose linee guida etiche e sono state approvate dai comitati competenti. Gli animali hanno ricevuto cure veterinarie costanti e, una volta concluso l’esperimento, sono rimasti nel loro alloggio originale con accesso libero a cibo e acqua. La condivisione di questi dati in formato open-access, tra l’altro, rispetta i principi delle 3R (Replacement, Reduction, Refinement) e promuove la trasparenza e l’uso ottimale dei dati nella ricerca biomedica.

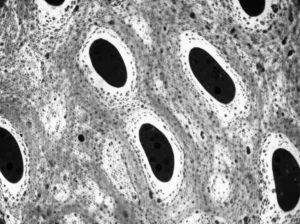

Per registrare l’attività neuronale, sono stati impiantati chirurgicamente (in condizioni asettiche e con anestesia completa) dei supporti per la testa e delle camere di registrazione che davano accesso alle aree cerebrali di interesse. La localizzazione precisa è stata guidata da scansioni MRI. Durante le sessioni di registrazione, degli elettrodi sottilissimi venivano inseriti per captare i segnali elettrici dei neuroni. Parallelamente, un sistema di eye-tracking ad alta velocità monitorava i movimenti oculari dei macachi con una frequenza di 500 Hz.

Cosa Ci Dicono i Primi Sguardi ai Dati?

I macachi si sono dimostrati molto abili nel compito, con tassi di accuratezza elevati (tra l’82% e il 92% a seconda della scimmia e della categoria target). I tempi di reazione medi per trovare il target erano rapidi, suggerendo meccanismi di ricerca efficienti. È interessante notare che, sebbene ci fossero due target tra nove distrattori (il che, con una ricerca seriale, richiederebbe in media circa quattro saccadi), entrambe le scimmie raggiungevano un target in circa due saccadi. Questo suggerisce il coinvolgimento di un meccanismo di ricerca parallela o parzialmente parallela, dove più elementi vengono processati simultaneamente.

Analizzando l’attività neuronale, si è visto che i neuroni rispondevano in modo diverso a seconda della posizione dello stimolo e della sua categoria, confermando la loro selettività. Ad esempio, i neuroni con campi recettivi foveali che erano selettivi per i volti mostravano tassi di scarica più alti quando il macaco fissava un volto rispetto a una casa. Inoltre, sia i neuroni foveali che quelli periferici distinguevano gli stimoli target dai distrattori, dimostrando un chiaro effetto dell’attenzione basata sulle caratteristiche (feature attention).

Un’altra osservazione interessante riguarda la dimensione dei campi recettivi periferici: come previsto, erano più piccoli nell’area V4 rispetto alla corteccia temporale inferiore (IT) e alla corteccia prefrontale laterale (LPFC). Questo riflette la gerarchia dell’elaborazione visiva nel cervello, con campi recettivi che tendono ad allargarsi man mano che si procede verso aree cerebrali di ordine superiore.

Un Tesoro Aperto alla Comunità Scientifica

La cosa forse più entusiasmante è che questo intero, ricchissimo dataset è pubblicamente disponibile sulla piattaforma OSF (Open Science Framework). Questo significa che ricercatori di tutto il mondo possono accedervi, analizzarlo e utilizzarlo per testare nuove ipotesi sui meccanismi dell’attenzione visiva, sulle proprietà dei campi recettivi, sull’interazione tra codifica delle caratteristiche visive e attenzione, e molto altro.

Il dataset include gli stimoli utilizzati, i dati comportamentali (come i movimenti oculari), gli eventi temporali, i dati sui singoli spike neuronali, i potenziali di campo locale (LFP) e persino il codice di pre-elaborazione. È tutto organizzato in modo chiaro, con file separati per ciascuna scimmia, sessione di registrazione e unità neuronale, rendendo più facile per altri scienziati immergersi in questa enorme quantità di informazioni.

In conclusione, la presentazione di questo dataset rappresenta un passo avanti significativo per le neuroscienze cognitive. Ci fornisce strumenti senza precedenti per indagare come il cervello dei primati (e, per estensione, il nostro) gestisce la complessità del mondo visivo per raggiungere i nostri obiettivi. Non vedo l’ora di scoprire quali nuove conoscenze emergeranno dall’analisi di questi dati da parte della comunità scientifica globale! È un invito aperto a esplorare le frontiere della nostra comprensione del cervello.

Fonte: Springer