Craniofaringioma nei Bambini: Chirurgia Aggressiva, Sì o No? Il Pendolo Oscilla Ancora

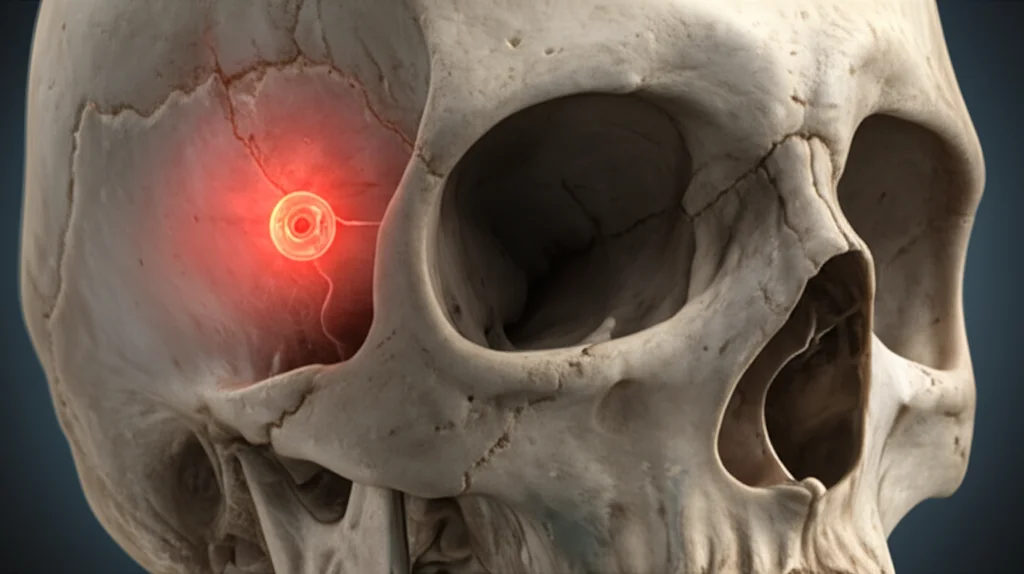

Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un argomento tanto delicato quanto affascinante nel campo della neurochirurgia pediatrica: il craniofaringioma nei bambini. È un tumore cerebrale raro, tecnicamente benigno, ma che dà un sacco di filo da torcere a noi medici e, soprattutto, ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Perché? Beh, cresce in una zona del cervello davvero “trafficata”, vicino a strutture vitali come i nervi ottici, l’ipotalamo e l’ipofisi. Questo significa che sia il tumore stesso, sia il tentativo di rimuoverlo, possono causare problemi seri e duraturi.

La Sfida del Trattamento: Aggressività vs Conservazione

Per anni, la comunità medica si è interrogata sulla strategia migliore. Da un lato, c’è l’idea di un approccio chirurgico aggressivo: togliere tutto il tumore per cercare di ottenere una guarigione definitiva. Sembra logico, no? È un tumore benigno, se lo togli tutto, il problema è risolto. Peccato che “togliere tutto” in quella zona così delicata significhi rischiare danni permanenti, soprattutto all’ipotalamo (che regola fame, sete, sonno, ormoni…) e ai nervi ottici.

Dall’altro lato, c’è l’approccio più conservativo: rimuovere solo una parte del tumore, quel tanto che basta per ridurre i sintomi più urgenti, e poi affidarsi alla radioterapia per controllare la parte rimasta. Questo riduce i rischi chirurgici immediati, ma introduce i problemi legati alla radioterapia (specialmente nei bambini piccoli) e non sempre garantisce il controllo a lungo termine della malattia. Se non si fa la radioterapia dopo una rimozione parziale, il rischio che il tumore ricresca è molto alto.

È come un pendolo, capite? Per decenni, l’orientamento è oscillato tra questi due estremi: prima la chirurgia radicale, poi un periodo di maggiore cautela con rimozioni parziali e radioterapia o terapie intracistiche (come chemio iniettata direttamente nella cisti del tumore), e ora… beh, sembra che il pendolo stia tornando a oscillare verso un approccio più aggressivo, almeno in centri con grande esperienza.

L’Esperienza Recente di Lione: Uno Sguardo da Vicino

Proprio su questo tema, mi sono imbattuto in uno studio recente molto interessante condotto a Lione, in Francia. Hanno analizzato retrospettivamente 26 bambini operati per craniofaringioma tra il 2010 e il 2023, con l’obiettivo primario di una rimozione chirurgica totale. I risultati sono davvero spunto di riflessione.

Prima di tutto, i dati pre-operatori: quasi la metà dei bambini arrivava alla diagnosi con sintomi di ipertensione intracranica (mal di testa, vomito), altri con problemi di vista (circa il 53%) o disturbi endocrini come deficit di crescita (65%) o problemi alla tiroide (42%) o surrene (38%). Un dato importante: già prima dell’intervento, il 35% dei bambini era in sovrappeso o obeso, e questo era più frequente nei casi in cui il tumore coinvolgeva l’ipotalamo (classificati come tipo 1 o 2 secondo Puget). Questo coinvolgimento ipotalamico si è rivelato un fattore di rischio chiave non solo per i problemi pre-operatori, ma anche per le complicanze successive.

Risultati Chirurgici e Complicanze: Luci e Ombre

L’équipe di Lione è riuscita a ottenere una rimozione macroscopicamente completa nell’88% dei casi, verificata con la risonanza magnetica post-operatoria precoce. Un risultato notevole! La stragrande maggioranza degli interventi (96%) è stata eseguita per via transcranica (l’approccio “dall’alto”), preferendo l’approccio pterionale sottofrontale che, secondo loro, offre una buona visuale delle strutture chiave. L’endoscopia transnasale (dal naso) è stata usata solo in un caso primario e per due recidive, ritenendola più adatta a lesioni piccole e sulla linea mediana, ma meno indicata per i tumori grandi e laterali tipici dei bambini, per via dei rischi di fistola liquorale e infezioni.

Ma veniamo alle note dolenti: le complicanze. Dopo l’intervento, i deficit endocrini sono diventati quasi la norma:

- Deficit dell’ormone della crescita (GH): 88% (era 65% prima)

- Deficit tiroideo (TSH): 96% (era 42% prima)

- Deficit surrenalico (ACTH): 96% (era 38% prima)

- Diabete insipido (problemi a regolare i liquidi): 96% (era 11% prima)

Quasi tutti i bambini, quindi, hanno avuto bisogno di terapie ormonali sostitutive a vita. Un fenomeno particolare osservato è stata la “disfunzione idroelettrolitica trifasica” post-operatoria in molti pazienti (65%), una complessa altalena tra diabete insipido, secrezione inappropriata di ormone antidiuretico (SIADH) e di nuovo diabete insipido persistente, che richiede una gestione molto attenta in terapia intensiva.

E l’obesità? Dopo l’intervento, la percentuale di bambini sovrappeso/obesi è aumentata, passando dal 35% al 40% a 6 mesi e al 56% a 1 anno. C’è stato poi un leggero calo al 50% a 2 anni, forse grazie all’intervento multidisciplinare (dietologi, fisioterapisti, psicologi) introdotto nel centro. Questo sottolinea come l’obesità sia un problema complesso, legato sì al danno ipotalamico, ma influenzato anche da fattori educativi e comportamentali della famiglia.

Recidive e Qualità della Vita: Il Bilancio Finale

Nonostante l’aggressività chirurgica, 6 bambini (23%) hanno avuto una recidiva del tumore durante il follow-up (mediana 5.2 anni). Quattro di questi sono stati rioperati rapidamente, e tutti e sei hanno poi ricevuto protonterapia (una forma di radioterapia più mirata). È un tasso di recidiva non trascurabile, ma in linea con altre casistiche dopo rimozione totale.

E la qualità della vita? Qui i dati sono contrastanti ma, nel complesso, incoraggianti. Dal punto di vista visivo, sebbene il 53% avesse problemi prima, dopo l’intervento la percentuale è scesa al 35%, indicando che in alcuni casi la decompressione ha portato a un miglioramento. Dal punto di vista neuropsicologico, i test effettuati su 15 bambini a distanza dall’intervento hanno mostrato punteggi di intelligenza globalmente nella norma. Quasi tutti (96%) frequentavano un percorso scolastico normale o adattato. Tuttavia, sono emerse difficoltà specifiche in alcuni:

- Deficit di memoria (42% dei testati)

- Problemi di attenzione e controllo esecutivo (difficoltà a iniziare compiti, controllare le emozioni, passare da un’attività all’altra)

- Faticabilità patologica (25%)

- Ansia (20%)

È interessante notare che, nonostante i buoni punteggi cognitivi generali, molti di questi bambini vivevano un forte disagio sociale, con tendenza all’isolamento. Questo suggerisce che il follow-up psicologico e il supporto sociale sono fondamentali e forse ancora insufficienti.

Allora, il Pendolo Ha Ragione a Tornare Indietro?

Lo studio di Lione sembra suggerire di sì, *ma con molte cautele*. In mani esperte, una chirurgia aggressiva mirata alla rimozione totale può offrire una buona possibilità di cura definitiva per questo tumore benigno, con risultati neuropsicologici globali accettabili e una buona integrazione scolastica per la maggior parte dei bambini. Questo anche a fronte di sequele endocrinologiche quasi certe e di un rischio non nullo di peggioramento visivo o recidiva.

La chiave sembra essere l’esperienza chirurgica (per preservare al massimo le delicate strutture ipotalamiche e i vasi perforanti, la cui lesione è spesso causa dei danni maggiori) e un approccio multidisciplinare intensivo nel post-operatorio. Gestire il diabete insipido, l’obesità, i deficit ormonali multipli e fornire un supporto psicologico adeguato al bambino e alla famiglia è tanto importante quanto l’atto chirurgico stesso.

Certo, la speranza è che in futuro gli studi molecolari (che stanno identificando sottotipi diversi di craniofaringioma, come l’adamantinomatoso più comune nei bambini e legato alla via WNT/beta-catenina, e il papillare più frequente negli adulti e spesso con mutazione BRAF V600E) portino a terapie mediche mirate che possano sostituire o affiancare la chirurgia, riducendone i rischi. Ma fino ad allora, la strategia della “safe maximal surgery” (rimozione massima possibile in sicurezza), puntando alla resezione completa quando fattibile, sembra rimanere un’opzione valida e forse preferibile alla rimozione parziale seguita da radioterapia, specialmente nei bambini molto piccoli.

Il pendolo, quindi, continua a oscillare, guidato dall’esperienza, dalla tecnologia e dalla costante ricerca del miglior equilibrio possibile tra cura della malattia e qualità della vita per questi piccoli, coraggiosi pazienti.

Fonte: Springer