Chitosano e Nanocristalli di Cellulosa: Viaggio al Cuore delle Loro Proprietà Ottiche con Kramers-Kronig!

Ciao a tutti, appassionati di scienza e curiosi! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo invisibile della luce infrarossa e di come questa interagisca con materiali sorprendenti come il chitosano (sì, quello derivato dai gusci dei gamberetti!) e i nanocristalli di cellulosa (piccolissime meraviglie estratte dalle piante). Vi siete mai chiesti come facciamo a “vedere” e capire le proprietà più intime di un materiale? Beh, una chiave è conoscere le sue costanti ottiche: l’indice di rifrazione (n) e il coefficiente di estinzione (k). Pensateli come la carta d’identità ottica di un materiale: ci dicono come la luce lo attraversa e quanto ne viene assorbito.

Conoscere queste costanti è fondamentale, non solo per pura curiosità scientifica, ma per un sacco di applicazioni pratiche, dalla biomedicina ai sensori, dal trattamento delle acque reflue all’industria cartaria. E indovinate un po’? Nonostante la cellulosa sia studiata da decenni, le sue costanti ottiche nell’infrarosso medio non erano poi così ben definite. Stessa cosa per il chitosano, un altro biopolimero dalle mille virtù. Ecco dove entriamo in gioco noi!

La Sfida: Ottenere Dati Precisi in Modo Semplice

Determinare n e k può essere un po’ complicato. Esistono tecniche come l’ellissometria spettroscopica o le misure di trasmittanza, ma la preparazione dei campioni e l’analisi dei dati possono essere laboriose. Noi, invece, abbiamo deciso di esplorare una strada più agile: la spettroscopia a Riflessione Totale Attenuata (ATR), accoppiata a un’analisi matematica chiamata trasformata di Kramers-Kronig. Lo so, suona un po’ ostrogoto, ma fidatevi, è più semplice di quanto sembri!

In pratica, con l’ATR, facciamo “assaggiare” al nostro campione un raggio di luce infrarossa attraverso un cristallo speciale (nel nostro caso, di diamante o germanio). La luce interagisce con il campione e torna indietro un po’ “modificata”. Analizzando questa luce riflessa, e usando la magia della trasformata di Kramers-Kronig (che lega tra loro la parte reale e immaginaria della risposta ottica, garantendo che tutto abbia un senso fisico!), possiamo risalire alle agognate costanti n e k. Abbiamo usato luce polarizzata in un certo modo, che chiamiamo “s-polarizzata”, perché è la più adatta per questo tipo di analisi.

Una delle sfide più grandi con la spettroscopia ATR è assicurarsi che il campione sia a contatto perfetto con il cristallo ATR. Niente spazi d’aria, per carità! Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo depositato direttamente una soluzione di chitosano (in acido acetico, per scioglierlo bene) e una sospensione di nanocristalli di cellulosa sul cristallo ATR e li abbiamo lasciati asciugare lì, comodi comodi. Questo ci ha garantito un contatto intimo, essenziale per misure affidabili.

Calibrazione e Primi Risultati: L’Acqua come Banco di Prova

Prima di buttarci sui nostri biopolimeri, abbiamo voluto testare la procedura. E quale miglior candidato dell’acqua deionizzata? Le sue costanti ottiche sono ben note, quindi era perfetta per una calibrazione. Abbiamo misurato lo spettro ATR dell’acqua e, applicando l’analisi di Kramers-Kronig, abbiamo ottenuto valori di n e k che si accordavano splendidamente con quelli pubblicati in letteratura. Ottimo, il metodo funzionava!

Un piccolo dettaglio tecnico: abbiamo notato che l’angolo di incidenza effettivo del nostro strumento ATR con cristallo di diamante era leggermente diverso da quello nominale (49° invece di 45°). Poco male, una volta scoperto, ne abbiamo tenuto conto nei calcoli. Con un cristallo di germanio, invece, l’angolo era proprio quello atteso. Curiosità della strumentazione!

Focus sul Chitosano: Due Facce della Stessa Medaglia

Passiamo ora al chitosano. Abbiamo analizzato campioni ottenuti da soluzioni in acido acetico. Appena il film si solidificava, avevamo il chitosano in forma “acetata”, caratterizzato da bande infrarosse specifiche. Lasciandolo all’aria per un paio d’ore, il film si trasformava parzialmente nella forma “neutralizzata” di chitosano, con uno spettro leggermente diverso.

Grazie all’analisi di Kramers-Kronig, abbiamo determinato le costanti ottiche per entrambe le forme. Come ci aspettavamo, erano simili in molte regioni, ma mostravano differenze significative nell’intervallo 1600-1350 cm-1, proprio dove le vibrazioni del gruppo amminico protonato e del gruppo carbossilato (presenti nella forma acetata) fanno la differenza. È affascinante vedere come piccole modifiche chimiche si riflettano nelle proprietà ottiche! I risultati per la forma parzialmente neutralizzata erano in ottimo accordo con studi precedenti che usavano tecniche più complesse, il che ci ha dato ulteriore fiducia nel nostro approccio.

Un aspetto interessante che abbiamo osservato nel chitosano è una forte dispersione anomala dell’indice di rifrazione intorno a 1100 cm-1, dove n variava parecchio (tra 1.38 e 1.74). Questo significa che in quella regione di frequenze, il modo in cui la luce “vede” il materiale cambia rapidamente. Anche le vibrazioni dei gruppi -OH mostravano una dispersione, sebbene più moderata.

I Nanocristalli di Cellulosa: Piccoli ma Potenti

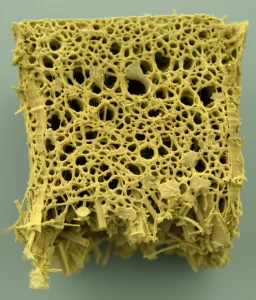

E ora, i nanocristalli di cellulosa (CNC). Questi nanomateriali, ottenuti per idrolisi acida della cellulosa (nel nostro caso, da carta da filtro!), sono incredibilmente promettenti. Quando la sospensione acquosa di CNC evapora, i nanocristalli si auto-assemblano, a volte formando strutture elicoidali che possono dare origine a colori strutturali, un po’ come le ali di certe farfalle!

Abbiamo depositato la sospensione di CNC sul cristallo ATR e, una volta asciutta, abbiamo misurato lo spettro. Le bande caratteristiche della cellulosa erano lì, ben definite: le vibrazioni di stiramento dei gruppi OH tra 3500-3000 cm-1, quelle dei gruppi CH2 tra 3000-2800 cm-1, e tutta una serie di altre bande a frequenze più basse, tipiche dello scheletro della cellulosa.

L’analisi di Kramers-Kronig ci ha fornito le costanti ottiche. E qui la sorpresa: le bande vibrazionali erano molto più definite rispetto a un precedente studio riportato in letteratura. Inoltre, la forza della dispersione anomala di n era notevole: in un piccolo intervallo spettrale (1069-1029 cm-1), n schizzava da 1.21 a 1.92! Anche il massimo del coefficiente di estinzione k era significativamente più alto. Crediamo che questo sia dovuto all’ottimo contatto che siamo riusciti ad ottenere tra il campione e il cristallo ATR, una vera chiave per misure di qualità.

L’Anisotropia dei Film di CNC: Una Questione di Direzione

Ma non è finita qui! I film di nanocristalli di cellulosa, se preparati con una tecnica chiamata “dip-coating” (una sorta di “tuffo” controllato di un substrato nella sospensione), possono diventare anisotropi. Significa che le loro proprietà ottiche cambiano a seconda della direzione in cui li guardi, perché i nanocristalli tendono ad allinearsi preferenzialmente durante la deposizione.

Abbiamo quindi preparato un film di CNC su vetro con questa tecnica e lo abbiamo analizzato con l’ATR in due configurazioni: una con la direzione di prelievo del film perpendicolare al piano di incidenza della luce (configurazione L, longitudinale) e una parallela (configurazione T, trasversale). In pratica, nella configurazione L il campo elettrico della luce era parallelo all’orientamento preferenziale dei CNC, mentre nella T era perpendicolare.

Come previsto, gli spettri e le costanti ottiche estratte erano diversi nelle due configurazioni! Per esempio, nella regione delle vibrazioni dei legami OH, i valori di k erano maggiori nello spettro L. Anche la forma delle bande cambiava leggermente. Questo conferma l’ordinamento preferenziale dei nanocristalli di cellulosa e dimostra come la nostra tecnica sia sensibile anche a queste sottili differenze strutturali. È come se il materiale avesse “personalità” ottiche diverse a seconda di come lo si interroga con la luce!

L’Importanza di Calcolare Bene l’Assorbimento

Qui devo fare una piccola digressione tecnica, ma importante. Di solito, per analizzare gli spettri ATR, si usa una “correzione” che tiene conto di quanto la luce penetra nel campione (la cosiddetta profondità di penetrazione, dp). Spesso, questa profondità di penetrazione viene calcolata assumendo un indice di rifrazione n costante. Tuttavia, abbiamo dimostrato che questo approccio, soprattutto quando l’assorbimento è forte o c’è una forte dispersione anomala (cioè quando n fa i capricci, come abbiamo visto per i nostri CNC!), può portare a risultati… diciamo, “fantasiosi”.

Per esempio, per il chitosano, usare la correzione standard sovrastimava il coefficiente di assorbimento (α) in quasi tutto l’intervallo spettrale e, cosa più grave, deformava la forma delle bande nella regione 1100-950 cm-1. Per i CNC, la situazione era ancora più critica: la correzione standard non solo sovrastimava α in alcune regioni, ma introduceva addirittura un forte picco di “assorbimento” fasullo intorno a 1000 cm-1! E se si provava a considerare la dispersione di n nel calcolo della profondità di penetrazione standard, in alcune regioni la formula diventava indefinita perché n diventava troppo grande.

La soluzione? Usare una spessore efficace (de,s) che tenga conto delle costanti ottiche n e k che abbiamo faticosamente recuperato con l’analisi di Kramers-Kronig. Quando abbiamo fatto così, voilà! La descrizione del coefficiente di assorbimento diventava molto, molto più accurata e fedele alla realtà fisica del materiale. Questo è un punto cruciale: non basta misurare, bisogna anche interpretare i dati nel modo giusto!

Vantaggi del Nostro Metodo

Allora, perché tutto questo sforzo? Beh, il metodo che abbiamo utilizzato ha dei vantaggi non da poco.

- Preparazione del campione semplice: depositare una goccia di soluzione o sospensione è molto più facile che preparare film sottili e uniformi per la trasmittanza (che sono anche fragilissimi da maneggiare) o campioni perfettamente lisci per l’ellissometria.

- Sensibilità: l’ATR è ottima per analizzare la superficie dei materiali e, come abbiamo visto, può rivelare anche bande di vibrazione deboli. Nel nostro spettro ATR dei CNC non orientati, abbiamo identificato fino a ventitré bande!

- Niente modelli complessi: invece di dover “fittare” lo spettro con decine di parametri usando modelli di oscillatori (come Lorentz o Gauss), l’analisi di Kramers-Kronig lavora direttamente sui dati sperimentali. Richiede solo la conoscenza dell’indice di rifrazione a frequenze molto alte (n∞, che di solito si trova in letteratura) e un’estrapolazione ragionevole della riflettività a basse frequenze.

In sintesi, siamo riusciti a “spremere” un sacco di informazioni preziose dagli spettri ATR del chitosano (sia in forma acetata che parzialmente neutralizzata) e dei nanocristalli di cellulosa, inclusa la loro anisotropia. Abbiamo dimostrato che la forte dispersione dell’indice di rifrazione nei CNC può portare a errori significativi se si calcola l’assorbimento con i metodi tradizionali. Il nostro approccio, che combina ATR-FTIR s-polarizzata con l’analisi di Kramers-Kronig e un calcolo più accurato dello spessore efficace, si è rivelato uno strumento potente e affidabile.

Spero che questo piccolo tuffo nel mondo delle costanti ottiche e dei biopolimeri vi sia piaciuto. È incredibile quante informazioni si possano nascondere in un semplice spettro, se si sa come cercarle! Alla prossima avventura scientifica!

Fonte: Springer