Epigenetica Batterica: Svelare i Segreti della 6mA con le Tecnologie di Sequenziamento di Terza Generazione

Ciao a tutti gli appassionati di scienza! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nel mondo microscopico dei batteri, esplorando un aspetto tanto piccolo quanto cruciale: le modifiche epigenetiche del DNA, in particolare la N6-metiladenina, o più semplicemente 6mA. Immaginate il DNA non solo come una sequenza di lettere (A, T, C, G), ma come un testo ricco di “annotazioni” chimiche che ne influenzano la lettura e la funzione. La 6mA è una di queste annotazioni fondamentali nel regno batterico.

Cos’è la 6mA e Perché è Importante?

La 6mA è una modifica chimica che aggiunge un gruppo metile (-CH3) alla base adenina (A) nel DNA. Nei batteri, questa modifica non è affatto casuale; gioca un ruolo chiave in tantissimi processi vitali:

- Difesa contro i “nemici”: Aiuta i batteri a distinguere il proprio DNA da quello di invasori come i fagi (virus batterici), attivando sistemi di difesa come il famoso sistema Restrizione-Modificazione (R-M).

- Regolazione Genica: Influenza l’accensione e lo spegnimento dei geni, adattando il batterio all’ambiente.

- Stabilità del Genoma: Contribuisce a mantenere l’integrità del materiale genetico.

Insomma, capire dove si trova la 6mA e come funziona è essenziale per comprendere a fondo la biologia batterica, dalla crescita alla patogenicità.

La Sfida della Rilevazione: Entrano in Scena le Tecnologie TGS

Per decenni, studiare la 6mA è stato complicato. I metodi tradizionali, come l’immunoprecipitazione (6mA-IP-seq) o l’analisi chimica, avevano limiti di risoluzione o dipendevano da anticorpi non sempre perfetti. Ma poi è arrivata la rivoluzione: il sequenziamento di terza generazione (TGS). Tecnologie come la Single-Molecule Real-Time (SMRT) sequencing di PacBio e il Nanopore sequencing di Oxford Nanopore Technologies (ONT) hanno cambiato le carte in tavola.

Queste tecniche permettono di “leggere” lunghe molecole di DNA nativo, senza bisogno di amplificazione (come nella PCR), e soprattutto, sono in grado di rilevare direttamente le basi modificate! Come?

- SMRT (PacBio): Misura le variazioni nella velocità con cui la DNA polimerasi incorpora le basi durante la sintesi. Una base modificata come la 6mA causa un “rallentamento” caratteristico.

- Nanopore (ONT): Fa passare il filamento di DNA attraverso un minuscolo poro proteico (nanoporo) e misura le variazioni nella corrente ionica. Ogni base, modificata o meno, produce un segnale elettrico leggermente diverso.

Queste tecnologie aprono porte incredibili per mappare la 6mA con una precisione senza precedenti.

Il Confronto: Chi Rileva Meglio la 6mA Batterica?

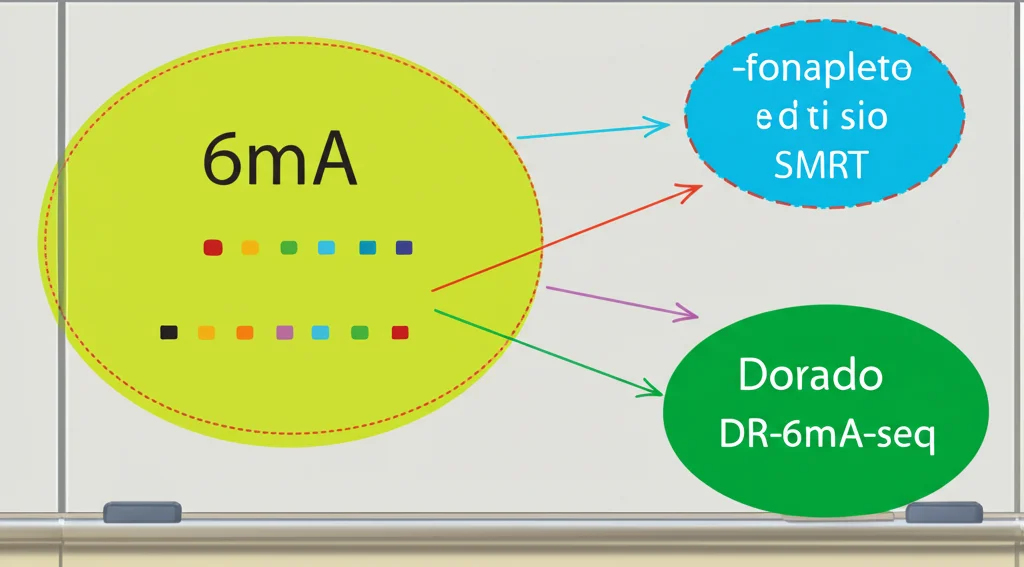

Con l’avvento delle TGS, sono nati anche diversi strumenti bioinformatici per analizzare i dati grezzi e identificare i siti 6mA. Ma quale strumento è il migliore? Quale tecnologia (SMRT o Nanopore, e quale versione di Nanopore, R9 o R10?) offre i risultati più affidabili? È proprio quello che abbiamo cercato di scoprire in uno studio comparativo approfondito.

Abbiamo messo alla prova ben otto strumenti computazionali (SMRT Link per PacBio e sette per Nanopore: mCaller, Tombo con le sue tre varianti, Nanodisco, Dorado e Hammerhead) su diversi ceppi batterici, tra cui il nostro “modello” *Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola* 1448A (Psph). Per avere un controllo solido, abbiamo usato:

- DNA nativo (WT – Wild Type)

- DNA da un mutante privo del principale enzima metiltransferasi per la 6mA (∆hsdMSR)

- DNA amplificato in laboratorio (WGA – Whole Genome Amplification), che teoricamente non ha modifiche.

Abbiamo sequenziato questi campioni sia con SMRT che con Nanopore (usando sia i vecchi flow cell R9.4.1 che i più recenti R10.4.1, noti per una maggiore accuratezza). L’obiettivo? Valutare gli strumenti sotto diversi aspetti: scoperta dei “motivi” (le sequenze specifiche riconosciute dagli enzimi), accuratezza a livello di singola base, accuratezza a livello di singola molecola di DNA e capacità di evitare “falsi allarmi” (outlier).

I Risultati della Gara: Luci e Ombre

Allora, chi ha vinto? Ecco un riassunto dei risultati principali:

Scoperta dei Motivi: Quasi tutti gli strumenti sono stati bravi a identificare le sequenze canoniche dove ci si aspetta la 6mA (i cosiddetti motivi, come GAG-N6-GCTG o RAGTACTY in Psph). SMRT e gli strumenti Nanopore più recenti (Dorado, Hammerhead), insieme a Nanodisco e Tombo_levelcom (una variante di Tombo), si sono distinti.

Accuratezza a Livello di Singola Base: Qui le cose si fanno più interessanti. La precisione nel dire “sì, questa specifica adenina è metilata” varia parecchio. Ancora una volta, SMRT si è dimostrato il più performante, con un’elevata precisione e affidabilità. Tra gli strumenti Nanopore, Dorado (specialmente con i dati R10.4.1, più accurati) ha mostrato ottime potenzialità, seguito da Tombo_levelcom (per i dati R9). Tuttavia, è emerso un punto debole comune: la difficoltà nel rilevare siti 6mA presenti a bassa abbondanza. Sembra che quando la modifica è rara, il segnale sia troppo debole per essere colto con certezza da molti strumenti attuali.

Accuratezza sulla Singola Molecola: SMRT e Dorado permettono anche di stimare la frazione di molecole di DNA metilate in un certo sito. Anche qui, SMRT ha mostrato una precisione superiore, soprattutto nel distinguere segnali reali da rumore di fondo, anche se Dorado ha fornito stime di frazione più consistenti tra ceppi diversi.

Falsi Positivi (Outlier): Analizzando il DNA WGA (che non dovrebbe avere 6mA), abbiamo visto quanti “falsi positivi” ogni strumento genera. Alcuni strumenti, come certe varianti di Tombo, tendevano a produrre un numero elevato di outlier. Dorado, pur avendo un buon potenziale, mostrava anch’esso una certa tendenza a chiamate errate sul DNA di controllo. Questo sottolinea l’importanza di usare controlli WGA.

Misteri Irrisolti e Validazioni Incrociate

Un aspetto intrigante è stato scoprire che c’erano siti 6mA, appartenenti a motivi noti, che nessuno degli strumenti TGS riusciva a rilevare! Per vederci chiaro, abbiamo usato una tecnica ortogonale, la 6mA-IP-seq (immunoprecipitazione seguita da sequenziamento). Ebbene, questa tecnica ha confermato la presenza di metilazione in alcuni di questi siti “invisibili” alle TGS. Perché vengono persi? Forse strutture complesse del DNA impediscono la lettura corretta da parte dei sequenziatori o degli algoritmi?

Abbiamo anche usato uno strumento chiamato nanoCEM per “zoomare” sui segnali di corrente Nanopore in queste regioni problematiche. In effetti, abbiamo visto differenze sottili ma consistenti tra il DNA WT e quello WGA, suggerendo che il segnale c’è, ma gli algoritmi attuali (come quello di Dorado) non sono ancora abbastanza sensibili o ottimizzati per coglierlo sempre. È interessante notare come i flow cell R10.4.1 mostrino differenze di segnale più marcate rispetto agli R9.4.1, confermando il loro vantaggio.

Un Metodo Ottimizzato per Potenziare Dorado

Proprio l’analisi degli outlier ci ha dato un’idea: e se sottraessimo sistematicamente i segnali “rumorosi” identificati nel controllo WGA dai segnali del campione WT? Abbiamo sviluppato e testato un metodo ottimizzato, applicandolo in particolare a Dorado. I risultati sono stati notevoli! La performance di Dorado nel rilevare correttamente i siti 6mA a livello di singola base è migliorata drasticamente, con l’F1 score (una misura combinata di precisione e recall) che è quasi raddoppiato nel set WT di Psph. Questo suggerisce che usare un controllo WGA non è solo utile, ma può essere integrato attivamente nell’analisi per “pulire” i risultati e aumentare l’accuratezza.

Abbiamo anche verificato l’impatto della profondità di sequenziamento (quante volte, in media, ogni base viene letta). Per Dorado, abbiamo visto che una copertura di almeno 50x è raccomandata per ottenere risultati consistenti, ma la performance continua a migliorare anche a coperture molto più alte (fino a 450x nel nostro test). Più dati si hanno, meglio è, entro certi limiti!

Validazione su Larga Scala: La Prova del Nove

Per essere sicuri che le nostre conclusioni non valessero solo per *Pseudomonas*, abbiamo esteso l’analisi ad altri cinque ceppi batterici diversi (*E. coli* K-12, *E. coli* 980-2, *Klebsiella pneumoniae*, *Bacillus cereus*, *P. syringae* pv. *tomato* DC3000), usando dati pubblici e dati generati da noi con SMRT e Nanopore (R9/R10).

I risultati hanno confermato i trend principali:

- SMRT si è confermato il più robusto e affidabile su quasi tutti i fronti e in tutti i batteri testati, identificando correttamente quasi tutti i motivi noti e mostrando alte F1 score.

- Dorado, specialmente nella sua versione ottimizzata, si è dimostrato un ottimo concorrente per i dati Nanopore R10, migliorando significativamente rispetto alla versione base, anche se ha mostrato qualche défaillance (ad esempio, non ha riconosciuto un motivo atteso in *E. coli* K-12).

- Tombo_levelcom (per dati R9) ha avuto performance più variabili tra i diversi batteri.

- La difficoltà nel rilevare metilazioni a bassa abbondanza è stata confermata (es. in *B. cereus* che ha pochi siti 6mA).

Abbiamo anche confrontato i risultati in *E. coli* K-12 con un’altra tecnica recente, la DR-6mA-seq. Anche qui, abbiamo visto una buona sovrapposizione tra SMRT, Dorado e DR-6mA-seq, ma anche un numero significativo di siti identificati unicamente da ciascun metodo. Questo rafforza l’idea che nessuna tecnica è perfetta al 100% e che l’integrazione di più approcci potrebbe essere la via da seguire per una mappatura completa.

Conclusioni e Prospettive Future: Cosa Portiamo a Casa?

Questo viaggio nel mondo della 6mA batterica ci lascia con alcune certezze e molte sfide aperte.

SMRT sequencing emerge come la tecnologia di riferimento attuale per l’accuratezza nella rilevazione della 6mA batterica. Tuttavia, Nanopore, con i suoi vantaggi di portabilità e costi potenzialmente inferiori, sta recuperando terreno velocemente, specialmente con i flow cell R10.4.1 e strumenti come Dorado. Il nostro metodo ottimizzato per Dorado, che sfrutta il controllo WGA, ne aumenta significativamente l’affidabilità, rendendolo un’opzione molto valida.

Resta però cruciale migliorare la capacità di rilevare siti a bassa metilazione e capire perché alcuni siti sfuggono a tutte le tecniche TGS. Probabilmente, i futuri algoritmi dovranno integrare non solo il segnale di corrente principale, ma anche informazioni aggiuntive come i pattern di errore nel basecalling (mismatch) che sembrano correlati alla presenza di modifiche.

La mancanza di un “gold standard” assoluto per la validazione rende questi studi comparativi ancora più importanti. Usare i siti corrispondenti ai motivi noti delle metiltransferasi come riferimento, come abbiamo fatto noi, sembra un approccio robusto, ma l’integrazione con dati sperimentali (come 6mA-IP-seq o DR-6mA-seq) è fondamentale.

In definitiva, la mappatura della 6mA nei batteri è un campo in rapida evoluzione. Spero che questo confronto dettagliato possa aiutare altri ricercatori a scegliere gli strumenti e le strategie migliori per i loro studi, avvicinandoci sempre di più a decifrare completamente questo affascinante livello di regolazione del genoma batterico. Alla prossima avventura scientifica!

Fonte: Springer