Fratture Profonde: Sveliamo i Segreti della Conduttività a Lungo Termine nello Shale!

Ciao a tutti, appassionati di geologia ed energia! Oggi voglio portarvi con me in un viaggio affascinante nelle profondità della Terra, per parlare di un argomento che sta rivoluzionando il modo in cui estraiamo risorse preziose: la conduttività delle fratture nei serbatoi di shale profondo. So che suona un po’ tecnico, ma fidatevi, è una storia che ha del potenziale!

Noi ricercatori ci siamo chiesti: come possiamo migliorare l’estrazione di gas e petrolio da queste rocce così “timide”, che non rilasciano facilmente i loro tesori? La risposta sta spesso nella fratturazione idraulica, una tecnica che crea delle vie preferenziali, delle “autostrade”, perché gli idrocarburi possano fluire verso i pozzi. Ma c’è un “ma”: spesso, dopo un inizio promettente, la produzione cala rapidamente. Perché? È qui che entra in gioco il nostro studio.

La Sfida: Capire Come le Fratture si Comportano nel Tempo

Immaginate di creare una crepa in una roccia a chilometri di profondità. Questa crepa, per far passare il gas, deve rimanere “aperta”. A volte usiamo dei “puntelli” chiamati proppant (come granelli di sabbia speciale) per tenerla aperta. Altre volte, la frattura si “autosostiene”, cioè le irregolarità delle sue pareti fanno sì che non si richiuda completamente. Ed è proprio su queste fratture autosostenute, e su quelle con proppant, che ci siamo concentrati.

Il nostro obiettivo? Capire come fattori come la pressione di chiusura (la forza con cui la roccia circostante cerca di richiudere la frattura) e la temperatura (che laggiù può essere bella alta!) influenzino la capacità di queste fratture di condurre fluidi nel lungo periodo. Volevamo anche vedere se il tipo di superficie della frattura (ad esempio, una frattura di stratificazione, che segue i naturali strati della roccia, rispetto a una di tensione, più “netta”) facesse la differenza.

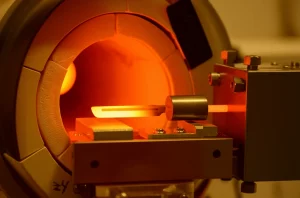

Per farlo, abbiamo messo in piedi un vero e proprio laboratorio high-tech! Abbiamo utilizzato scanner 3D ad altissima precisione e macchine per l’incisione per preparare campioni di roccia di shale con superfici di frattura ben definite. Poi, con un nostro apparato sperimentale sviluppato appositamente, capace di simulare le condizioni di alta temperatura e pressione dei serbatoi profondi, abbiamo iniziato i test.

Cosa Abbiamo Scoperto: Stress, Temperatura e Tempo

I risultati sono stati illuminanti! Partiamo dalle fratture “piatte” riempite con proppant. Abbiamo osservato un andamento abbastanza tipico:

- Nelle prime 20 ore, la capacità della frattura di condurre fluidi (la sua “conduttività”) diminuisce abbastanza rapidamente.

- Tra le 20 e le 50 ore, questo calo rallenta.

- Dopo le 50 ore, la conduttività tende a stabilizzarsi.

E qui viene il bello: più alta è la pressione di chiusura, più velocemente la conduttività cala e più basso è il valore finale a cui si stabilizza. Sembra logico, no? Se la roccia “stringe” di più, il proppant può rompersi o incastrarsi meglio nella roccia, riducendo gli spazi per il flusso. Infatti, quando la pressione di chiusura superava la resistenza del proppant, vedevamo proprio questo: il proppant si frantumava, causando un calo più drastico della conduttività.

E la temperatura? Anche lei gioca un ruolo cruciale. Negli esperimenti sia con fratture sostenute da proppant sia in quelle autosostenute, abbiamo visto che più alta è la temperatura, minore è la capacità di flusso. Interessante notare che, all’aumentare della temperatura, la velocità di diminuzione della conduttività si riduceva gradualmente. Ad esempio, a temperatura ambiente (25°C), la conduttività stabilizzata era circa dieci volte superiore rispetto a quella a 80°C o 110°C! Questo perché il calore, combinato con i fluidi, può “ammorbidire” la roccia nel tempo, facendo sì che il proppant si incassi di più e riducendo ulteriormente la conduttività.

Il Caso Particolare delle Fratture Autosostenute

Ora, passiamo alle fratture autosostenute, quelle che non usano proppant. Qui la situazione è ancora più drammatica. La loro conduttività crolla vertiginosamente: dopo sole 20 ore, scende a circa l’1% del valore iniziale! Questo perché si basano su pochi punti di contatto tra le superfici della frattura per rimanere aperte. Questi punti di contatto sono sottoposti a uno stress enorme e cedono facilmente sotto la pressione di chiusura.

Abbiamo anche confrontato due tipi di superfici di frattura autosostenute: quelle di stratificazione e quelle di tensione. In condizioni simili, la superficie di frattura di stratificazione ha mostrato una capacità di flusso superiore rispetto a quella di tensione. Questo è probabilmente legato alla diversa rugosità delle superfici: abbiamo misurato la dimensione frattale della rugosità (un modo per quantificare quanto una superficie sia irregolare) e abbiamo visto che le fratture di stratificazione tendono ad essere complessivamente più “rugose” e quindi a mantenere un minimo di apertura. Tuttavia, entrambe sono fortemente influenzate dalla pressione di chiusura, e la loro conduttività finale, purtroppo, è molto bassa.

Per creare queste fratture autosostenute in modo controllato, abbiamo scansionato le superfici di fratture reali ottenute spaccando i campioni di roccia. Poi, abbiamo “scolpito” queste morfologie su nuovi campioni e li abbiamo accoppiati introducendo un leggero scorrimento (slip) tra le due metà. Questo scorrimento permetteva ai punti più sporgenti di entrare in contatto, creando l’effetto di autosostegno.

Perché Tutto Questo è Importante?

Vi chiederete: “Ok, interessante, ma a cosa serve tutto ciò?”. Beh, capire questi meccanismi è fondamentale per progettare meglio le operazioni di fratturazione nei giacimenti. Se sappiamo come la pressione, la temperatura e il tipo di frattura influenzano la conduttività nel tempo, possiamo fare scelte più informate sui tipi di proppant da usare, su come gestire le pressioni di produzione e, in definitiva, su come migliorare il recupero di petrolio e gas.

I nostri risultati, ad esempio, suggeriscono che fare troppo affidamento sulla conduttività a lungo termine delle fratture autosostenute in ambienti profondi e ad alta pressione potrebbe essere ottimistico. D’altro canto, evidenziano l’importanza di selezionare proppant resistenti e di considerare l’impatto del “rammollimento” della roccia indotto dalla temperatura.

Questo studio è un piccolo pezzo di un puzzle molto grande, ma speriamo che possa fornire indicazioni utili a chi lavora sul campo, contribuendo a rendere lo sfruttamento delle risorse di shale più efficiente e sostenibile. È un campo di ricerca in continua evoluzione, e ogni nuova scoperta ci avvicina a sbloccare il pieno potenziale di queste importanti riserve energetiche. E noi, nel nostro piccolo, siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo!

Fonte: Springer