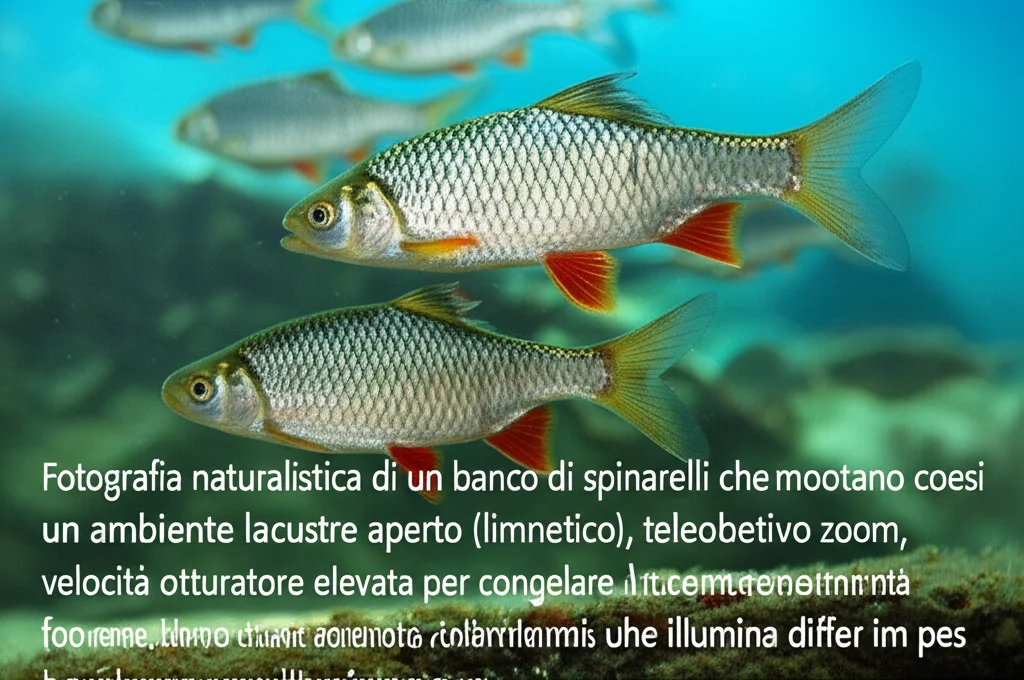

Spinarelli: Quando il Gruppo Fa Storia a Sé, Indipendentemente dall’Habitat!

Amici appassionati di natura e misteri evolutivi, mettetevi comodi! Oggi vi porto con me in un’avventura scientifica che ha come protagonisti dei pesciolini tanto piccoli quanto affascinanti: gli spinarelli (Gasterosteus aculeatus). Questi tipetti sono dei veri e propri campioni dell’evoluzione, capaci di adattarsi a una miriade di ambienti diversi. Ma la domanda che ci siamo posti è: il loro comportamento di gruppo, quella danza sociale che li porta a muoversi insieme, segue le stesse regole di adattamento di altre loro caratteristiche, come la forma del corpo?

L’Evoluzione Parallela: Un Concetto Affascinante

Prima di tuffarci nel vivo della ricerca, facciamo un piccolo ripasso. Avete mai sentito parlare di evoluzione parallela? Immaginate diverse popolazioni di una stessa specie che, pur vivendo in luoghi separati, si trovano ad affrontare sfide ambientali simili. Se, in risposta a queste sfide, sviluppano indipendentemente caratteristiche simili, voilà: evoluzione parallela! È una prova schiacciante del potere della selezione naturale. Pensate agli spinarelli che passano dall’acqua salata a quella dolce: spesso perdono le loro placche ossee protettive in modo simile in laghi diversi. O ai guppy che, in ambienti con alta predazione, sviluppano strategie di vita simili.

Noi scienziati amiamo studiare l’evoluzione parallela perché ci aiuta a capire se l’evoluzione è prevedibile. Se tratti simili emergono più e più volte in contesti simili, forse possiamo iniziare a fare qualche previsione sul futuro della vita sul nostro pianeta. Di solito, questi studi si concentrano sulla morfologia – la forma del corpo, le dimensioni delle pinne, ecc. – ma anche i comportamenti possono evolvere in parallelo. Ad esempio, è stato visto che gli spinarelli a nove spine (cugini dei nostri protagonisti) sono più audaci in ambienti a bassa predazione.

Il Comportamento Collettivo Sotto la Lente

E qui entra in gioco il comportamento collettivo. Parliamo di come gli animali formano gruppi, come si muovono insieme (pensate ai banchi di pesci o agli stormi di uccelli) e come interagiscono socialmente. Dato che stare in gruppo può essere cruciale per trovare cibo, evitare i predatori o scegliere l’habitat giusto, ci aspetteremmo che anche questo tipo di comportamento si adatti all’ambiente in modo parallelo. In effetti, nei guppy, le popolazioni esposte a forte predazione formano banchi più coesi e reti socialmente più connesse. Sembra logico, no?

Tuttavia, ci sono almeno due motivi per cui il comportamento collettivo potrebbe non seguire sempre questa strada parallela. Primo, alcune strutture sociali potrebbero essere talmente fondamentali per il funzionamento del gruppo da rimanere stabili indipendentemente dall’ambiente (l’ipotesi “robusta”). Secondo, il comportamento collettivo potrebbe evolvere in modo più “idiosincratico”, specifico per ogni popolazione, senza un legame chiaro con il tipo di habitat generale (l’ipotesi “dipendente dalla popolazione”). Questo potrebbe accadere se ci sono variazioni ambientali molto fini, non catturate dalle nostre ampie categorie di habitat.

I Nostri Protagonisti: Spinarelli Bentonici e Limnetici

Per investigare questa faccenda, abbiamo puntato i nostri microscopi (metaforicamente parlando!) su popolazioni di spinarello dell’Alaska. Questi pesci sono un modello classico per studiare l’evoluzione parallela. In particolare, ci siamo concentrati su due “ecotipi”:

- I bentonici: vivono in laghi piccoli e poco profondi, nutrendosi principalmente di invertebrati e crostacei che trovano sul fondo.

- I limnetici: abitano laghi più profondi, dove la loro dieta principale è lo zooplancton che fluttua in colonna d’acqua.

Questi due tipi di spinarello mostrano differenze morfologiche ben note: i bentonici tendono ad avere corpi più alti e robusti, mentre i limnetici sono più affusolati. La nostra ipotesi era che il comportamento collettivo seguisse questa divisione. Dato che i limnetici vivono in acque aperte, con meno copertura vegetale, pensavamo che formare gruppi più coesi e socialmente connessi potesse aiutarli a difendersi meglio dai predatori. Alcuni studi precedenti, infatti, suggerivano che i limnetici avessero una maggiore tendenza a formare banchi.

Abbiamo studiato spinarelli provenienti da otto laghi dell’Alaska, quattro classificati come “bentonici” e quattro come “limnetici” in base alla morfologia dei pesci selvatici e alle caratteristiche ambientali dei laghi. È importante sottolineare che abbiamo allevato i pesci in laboratorio fin da piccoli, in un ambiente comune. Questo serve a minimizzare gli effetti della plasticità fenotipica, cioè la capacità di un organismo di cambiare le proprie caratteristiche in risposta all’ambiente senza che ci sia un cambiamento genetico. Volevamo vedere le differenze “scritte nei geni”, per così dire.

Cosa Abbiamo Misurato?

Ci siamo dati un gran da fare!

- Morfologia: Abbiamo misurato varie caratteristiche corporee (altezza del corpo, lunghezza del muso, ecc.) per confermare le differenze attese tra bentonici e limnetici.

- Latenza all’emergenza: Un test comportamentale individuale. In pratica, abbiamo misurato quanto tempo ci metteva un singolo pesce a uscire da un rifugio. Questo ci dà un’idea della sua “audacia” o “timidezza”. Studi precedenti avevano indicato che gli spinarelli bentonici sono più audaci.

- Comportamento collettivo: Qui il gioco si fa interessante! Abbiamo formato gruppi di otto pesci per ogni popolazione e li abbiamo filmati mentre nuotavano liberamente. Abbiamo analizzato:

- Attività: quanto nuotavano.

- Coesione: quanto stavano vicini i membri del gruppo.

- Tasso di interazione sociale: quanto tempo le coppie di pesci passavano vicine.

- Metriche di rete sociale: abbiamo costruito delle vere e proprie “reti sociali” per ogni gruppo, analizzando la “forza” (quanto un individuo interagisce in totale) e il “coefficiente di clustering” (quanto gli “amici” di un pesce sono anche “amici” tra loro).

Abbiamo ripetuto le misurazioni del comportamento collettivo due volte per ogni gruppo, per assicurarci che i comportamenti fossero consistenti.

I Risultati: Conferme e Sorprese!

Ebbene, i risultati sono stati un mix affascinante di conferme e colpi di scena.

Per quanto riguarda la morfologia, abbiamo confermato che i pesci delle popolazioni bentoniche avevano corpi significativamente più alti rispetto a quelli delle popolazioni limnetiche, anche se allevati in laboratorio. Questo è un classico esempio di evoluzione parallela!

Anche la latenza all’emergenza ha seguito il copione: i pesci bentonici sono emersi più velocemente dal rifugio, mostrandosi più “audaci”, proprio come previsto da studi precedenti. Un altro punto per l’evoluzione parallela!

Ma quando siamo passati al comportamento collettivo… ecco la sorpresa! Certo, abbiamo trovato differenze significative tra le diverse popolazioni: alcuni gruppi erano più coesi, altri più attivi, altri ancora mostravano reti sociali più “strette”. E questi comportamenti erano ripetibili, il che suggerisce che hanno una base solida, potenzialmente genetica. Tuttavia, queste differenze non erano allineate con la distinzione bentonico/limnetico. In altre parole, non abbiamo trovato prove che i pesci limnetici formassero gruppi costantemente più “sociali” o coesi rispetto ai bentonici, o viceversa. Il comportamento collettivo sembrava variare per conto suo, in modo indipendente da questa principale divisione ecologica.

Abbiamo anche cercato correlazioni tra morfologia, audacia e comportamento collettivo. Curiosamente, non ne abbiamo trovate di significative tra il comportamento collettivo e gli altri due tratti. L’unica correlazione emersa è stata tra l’audacia e la forma del corpo: i pesci più audaci tendevano ad avere corpi più alti (tipico dei bentonici).

Perché Questa Divergenza Indipendente?

Quindi, il comportamento collettivo degli spinarelli sembra evolvere, ma non in modo parallelo all’asse bentonico-limnetico. Perché? Ci sono diverse ipotesi.

Una possibilità è che l’evoluzione del comportamento collettivo sia guidata da altri fattori ambientali che non sono strettamente legati alla dicotomia bentonico/limnetico. Ad esempio, il rischio di predazione. Si potrebbe pensare che le popolazioni limnetiche, vivendo in acque aperte, affrontino un rischio maggiore e quindi sviluppino gruppi più sociali. Tuttavia, se la densità dei predatori in un particolare lago limnetico è bassa, questo potrebbe portare a gruppi meno sociali. La pressione predatoria può variare moltissimo da lago a lago, indipendentemente dal fatto che sia classificato come bentonico o limnetico in base ad altre caratteristiche.

Un’altra idea è che l’ambiente sociale immediato, cioè la composizione specifica degli individui in un gruppo, possa avere un impatto maggiore sul comportamento collettivo rispetto alle ampie categorie ecologiche. Le dinamiche interne al gruppo, le “personalità” dei singoli pesci, potrebbero plasmare il comportamento del gruppo in modi sottili e specifici per ogni popolazione.

Inoltre, la classificazione “bentonico” vs “limnetico” si basa principalmente sulla morfologia e sulla dieta. È possibile che queste categorie, sebbene utili, non catturino tutte le sfumature ambientali che influenzano specificamente il comportamento collettivo. Forse ci sono caratteristiche dell’habitat su scala più fine – come la struttura della vegetazione, la profondità specifica, il tipo di fondale – che giocano un ruolo più importante per come i pesci decidono di stare insieme.

Cosa Ci Insegna Tutto Questo?

Questa ricerca ci dice alcune cose molto importanti. Primo, che l’evoluzione fenotipica (cioè delle caratteristiche osservabili) può avvenire contemporaneamente in modi paralleli e non paralleli, anche all’interno della stessa specie e per tratti diversi. La forma del corpo e l’audacia degli spinarelli sembrano seguire un percorso evolutivo parallelo legato all’ambiente bentonico o limnetico, ma il loro comportamento collettivo va per la sua strada.

Secondo, ci ricorda che le etichette che usiamo per classificare gli habitat (come “bentonico” o “limnetico”) sono utili, ma potrebbero essere rilevanti solo per alcuni tratti e non per altri. Il comportamento collettivo, essendo un fenomeno complesso che emerge dalle interazioni tra individui, potrebbe essere sensibile a una gamma più sfumata di pressioni selettive.

Infine, questo studio sottolinea ancora una volta quanto siano straordinari gli spinarelli come sistema modello per svelare i meccanismi dell’evoluzione. Le differenze che abbiamo osservato nel comportamento collettivo tra le popolazioni, emerse in un ambiente di laboratorio comune, suggeriscono che queste differenze hanno una base duratura e potrebbero essere il risultato di adattamenti specifici a condizioni locali uniche, che vanno oltre la semplice distinzione bentonico/limnetico.

Il puzzle dell’evoluzione è incredibilmente complesso e ogni pezzo che aggiungiamo, come questo studio sul comportamento degli spinarelli, ci aiuta a vedere un quadro un po’ più chiaro, anche se spesso solleva nuove, affascinanti domande. E questo, amici miei, è il bello della scienza!

Fonte: Springer